Le tempo dans l’histoire de la théorie musicale allemande au XIXe siècle

Actes du colloque Le Tempo dans l'acte de performance (30-31 mars 2017), Université de Bourgogne / Conservatoire de Paris

Introduction

L’objet de cet article consiste dans l’étude du « tempo » et de l’ensemble des termes liés à cette notion en allemand, tels que Tempo, Tempobestimmung, Zeitmaß, Takt, Taktmesser, Taktschlag, taktieren, dirigieren, Metronom, Chronometer, Rhythmus, etc., dans la presse musicale et les dictionnaires musicaux publiés en langue allemande au XIXe siècle.

La première partie du corpus à la base de cette étude repose sur le dépouillement d’une dizaine de périodiques musicaux publiés à Leipzig, Vienne, Berlin, Mayence et Cologne entre 1798 et 1914, dont l’Allgemeine musikalische Zeitung et la Neue Zeitschrift für Musik [1]. La seconde partie du corpus est fondée sur le relevé et l’analyse du champ lexical du « tempo » dans une vingtaine de dictionnaires de musique et d’encyclopédies musicales publiés entre 1802 et 1900, ainsi que dans quelques encyclopédies généralistes [2]. D’autres ouvrages sont associés à ce corpus, tels que les méthodes de piano Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel (1828) de Johann Nepomuk Hummel et Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule (1839) de Carl Czerny, ou l’essai sur la direction d’orchestre Ueber das Dirigiren (1869) de Richard Wagner, et une attention particulière est portée sur le plan bibliographique à la riche production musicologique de langue allemande et anglaise des XXe et XXIe siècles en lien avec notre sujet. L’analyse comparative de l’ensemble de ces documents permet de mettre en lumière l’évolution de la notion de « tempo » dans l’histoire de la théorie musicale allemande au XIXe siècle [3], ainsi que dans le champ esthétique. Elle porte à notre connaissance les principales idées développées par les musiciens, compositeurs et théoriciens qui se sont intéressés à cette notion outre-Rhin et nous renseigne sur certaines des controverses qui les ont opposés.

Cet article est divisé en cinq parties. Dans un premier temps sont étudiées différentes définitions du mot tempo, la coexistence des terminologies italienne et allemande au sein de son champ lexical, et la notion de tempo rubato. L’invention du métronome et sa diffusion à partir de 1815 sont ensuite abordées, avant deux parties consacrées respectivement à la question polémique du juste tempo ou tempo giusto dans l’interprétation de la musique ancienne et dans celle des œuvres de Beethoven. Enfin, l’essai Ueber das Dirigiren de Richard Wagner est l’objet de la dernière partie de cet exposé.

Définitions, terminologies italienne et allemande, notion de tempo rubato

Dans son dictionnaire musical, le théoricien de la musique Heinrich Christoph Koch donne en 1802 la définition de plusieurs dizaines de mots associés à la notion de tempo, dont une moitié sont italiens, tels que adagio, allegro, andante, presto, tempo commodo, tempo giusto, etc., et l’autre allemands, comme Bewegung, Rhythmus, Takt, Taktgewicht ou Zeitmaaβ [4]. On retrouve la même répartition entre les deux langues au sein du dictionnaire musical d’August Gathy publié en 1840 [5]. Notons les nombreux mots combinés en allemand à partir de Takt et Zeit, c’est-à-dire des mots « mesure » et « temps ». La même observation peut être faite à partir de l’Encyclopédie de l’ensemble des sciences musicales publiée sous la direction de Gustav Schilling entre 1835 et 1842 [6]. Le remplacement progressif des termes italiens par les termes allemands dans les partitions composées en Allemagne au XIXe siècle est un sujet polémique largement commenté par les acteurs de la vie musicale outre-Rhin [7]. Les partisans du maintien des indications de tempo en italien ne comprennent pas le besoin de se passer d’une langue universelle, partagée dans le monde entier par l’ensemble des praticiens de la musique européenne, tandis que les tenants d’une terminologie en allemand cherchent dans leur langue maternelle une expression plus juste, et non connotée par la tradition, de leurs intentions musicales. La définition du mot « tempo » en tant que vitesse d’exécution d’une œuvre musicale est consensuelle dans l’ensemble du corpus étudié. Il est à remarquer toutefois que trois mots sont synonymes à cet égard : le mot italien Tempo et les mots allemands Bewegung et Zeitmaaβ [8]. Traduits de manière littérale en français, ces deux derniers mots signifient « mouvement » et « mesure du temps ». Sans surprise, la plupart des dictionnaires allemands divisent les différents types de tempo en cinq grandes familles, le tempo lent ou largo, le tempo modérément lent ou adagio, le tempo modéré ou andante, le tempo allègre ou allegro et le tempo rapide ou presto [9]. Nombre d’entre eux précisent que le tempo dépend essentiellement du contenu et du caractère d’une composition musicale [10], une idée déjà exprimée en 1771 par le philosophe Johann Georg Sulzer [11]. C’est ainsi le cas du dictionnaire d’August Gathy où l’on retrouve par ailleurs la synonymie entre Bewegung, Tempo et Zeitmaaβ [12]. L’ensemble de ces discours théoriques trouve une application pratique dans le vaste répertoire des écrits pédagogiques et des méthodes instrumentales. À la quinzième leçon, intitulée « Vom Tempo (Zeitmass, Bewegung) », du premier volume de sa méthode de piano publiée en 1839, le compositeur et pianiste viennois Carl Czerny, ancien élève de Beethoven et professeur de Franz Liszt, présente ainsi la traduction allemande d’une soixantaine de termes italiens usuels liés à la notion de tempo [13], et imite en cela l’exemple de son confrère Johann Nepomuk Hummel, élève de Mozart [14].

Dans le champ lexical du tempo, c’est la notion de tempo rubato qui est la plus problématique. Heinrich Christoph Koch, Gustav Schilling et August Reissmann ne proposent ainsi pas moins de trois définitions différentes de ce terme, tandis que plusieurs de leurs collègues, dont Georg Friedrich Wolf, Johann Ernst Häuser, Ignaz Jeitteles, Hermann Mendel et Hugo Riemann, en donnent au moins deux [15]. Un article anonyme publié en 1802 dans l’Allgemeine musikalische Zeitung et intitulé « Sur le mauvais usage du tempo rubato », condamne l’emploi inapproprié du rubato par les chanteurs comme cache-misère ou expression de mauvais goût [16]. L’article le plus développé dédié au tempo rubato est celui publié en 1918 par le compositeur et musicologue polonais Lucian Kamieński dans la revue Archiv für Musikwissenschaft [17]. Kamieński remarque que le Grove’s Dictionary of Music and Musicians souligne l’importance du tempo rubato dans les œuvres de Chopin, mais que ce terme serait à éviter pour l’interprétation des œuvres anciennes. Il s’agit ici d’une erreur manifeste selon le musicologue qui affirme que le tempo rubato ne naît pas avec Chopin et ne signifie pas ad libitum, contrairement à une idée largement répandue. Son emploi est au contraire attesté depuis 1723, lorsque le castrat et compositeur italien Pier Francesco Tosi utilise l’expression « rubare il tempo » dans son traité de chant Opinioni de’ cantori, bien que Tosi ne soit certainement pas l’inventeur de ce terme qui était probablement déjà en usage au XVIIe siècle [18]. Kamieński relève l’emploi de ce terme par Leopold Mozart dans son traité de violon et par Carl Philipp Emanuel Bach dans son traité de clavier [19], avant de développer une étude du rubato dans diverses œuvres pianistiques de Chopin [20].

Invention et diffusion du métronome

À l’article « Rhythmometer » de son dictionnaire musical, Heinrich Christoph Koch retrace en 1802 l’historique des différentes inventions scientifiques qui marquèrent depuis un siècle la recherche de mesure du tempo et devaient aboutir quelques années plus tard à la naissance du métronome. Koch cite entre autres les travaux de Sauveur, Pelletier, Harrisson, Duclos et Stöckel. Il reconnaît que l’utilisation de ce type d’outil par les musiciens pose le problème de leur soumission à une machine, un problème déjà soulevé au XVIIIe siècle par Jean-Jacques Rousseau [21].

À l’article « Tactmesser » de son dictionnaire musical, August Gathy donne de même, en 1840, la liste des inventeurs qui se succédèrent dans ce domaine entre la fin du XVIIe siècle et 1817, à savoir Loulié, Sauveur, Laffilard, Pelletier, Harrison, Duclos, Reneaudin, Bürja, Weiβke et Mälzel. Il nous renseigne sur les noms de ces différents types de pendules et instruments de mesure du temps musical qui sont, pour la plupart, largement oubliés aujourd’hui : « Tactmesser », « Zeitmesser », « Chronometer », « Rhythmometer », « Metrometer » ou « Métronome » [22].

En juillet 1938, Fritz Müller fait paraître un article dans la Neue Zeitschrift für Musik à l’occasion du centenaire de la mort de Johann Nepomuk Mälzel [23]. Il y relate le parcours du fabricant d’automates musicaux qui déposa le brevet d’invention du métronome à Vienne en 1815, même s’il n’en était pas le véritable inventeur, et auquel son ami Beethoven rendit hommage au début de l’Allegretto de sa Septième symphonie en la majeur op. 92, ainsi que dans le canon à quatre voix WoO 162 intitulé « An Mälzel ». L’important pour notre sujet n’est pas tant de débattre ici des mérites respectifs des différents inventeurs dans le processus d’élaboration du métronome [24], que de constater que le métronome de Mälzel marque une césure capitale dans l’histoire de la pratique musicale du fait de sa très large diffusion et de son adoption générale par les musiciens allemands dans le deuxième quart du XIXe siècle [25]. À l’article « Tempo » de la première édition de l’encyclopédie Die Musik in Geschichte und Gegenwart, le musicologue Walter Frobenius écrit à ce sujet : « Le tempo musical depuis l’époque de Beethoven est caractérisé de deux manières : par l’utilisation plus ou moins large de modifications de tempo et par la détermination métronomique (même si elle n’est pas opérée partout) [26].

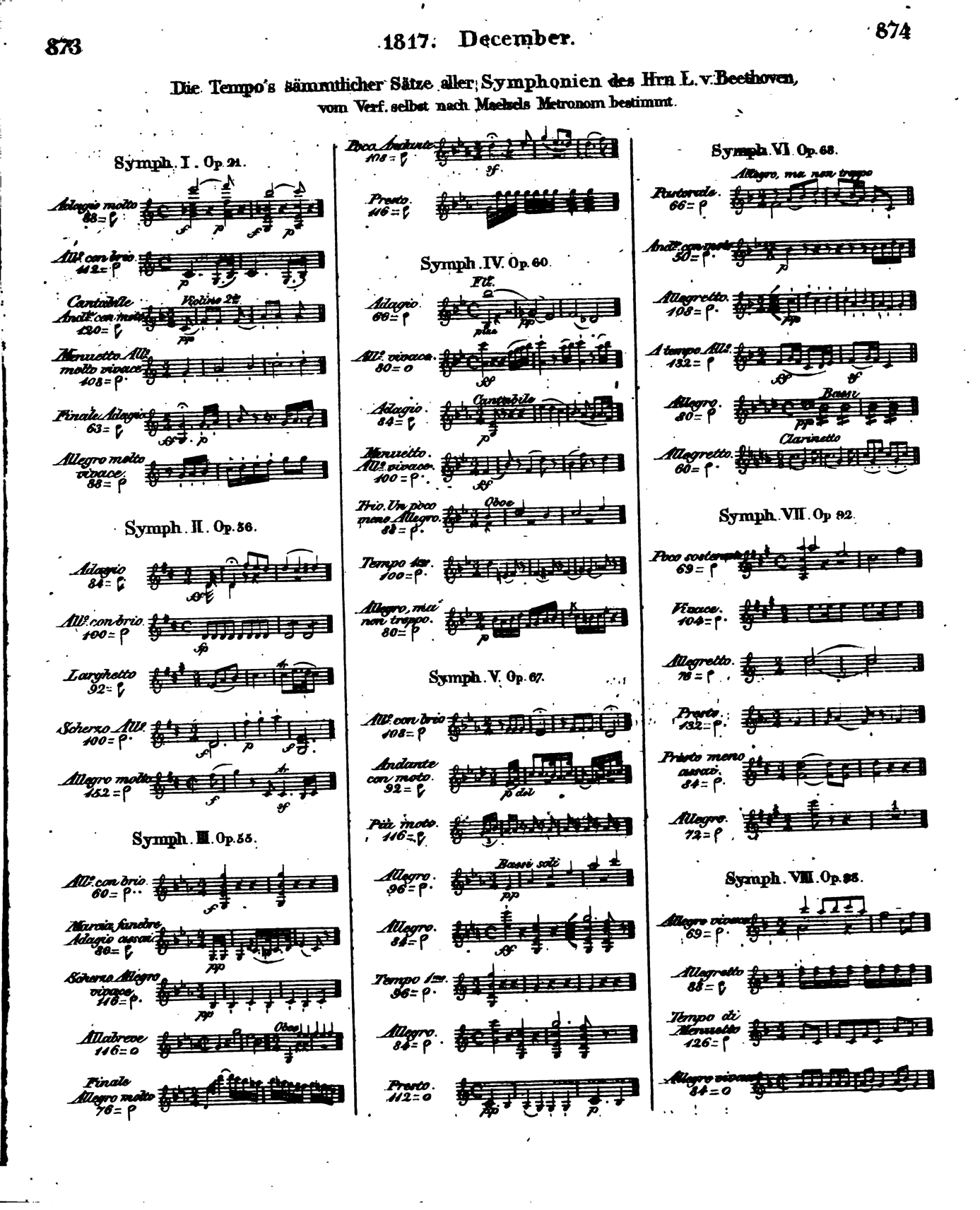

Nous avons relevé près d’une vingtaine d’articles publiés entre 1800 et 1839 dans l’Allgemeine musikalische Zeitung, le périodique musical de référence en Allemagne dans la première moitié du XIXe siècle, qui sont consacrés à l’évolution de la facture du métronome, puis à sa diffusion. Neuf articles publiés entre 1800 et 1814 évoquent les ancêtres du métronome que sont le « Chronometer », le « Taktmesser » et le « Zeitmesser » [27]. À partir de 1817, il est désormais question de l’application concrète du métronome, notamment à travers une longue présentation de ce nouvel outil mis à la disposition des compositeurs et des interprètes [28], outre la description d’un instrument concurrent inventé par Andreas Christian Sparrevogn [29]. Deux autres articles parus cette année-là donnent sous forme de listes des indications précises de tempo, établies à l’aide du métronome de Mälzel, pour l’interprétation des études pianistiques de Johann Baptist Cramer et des symphonies de Beethoven [30] :

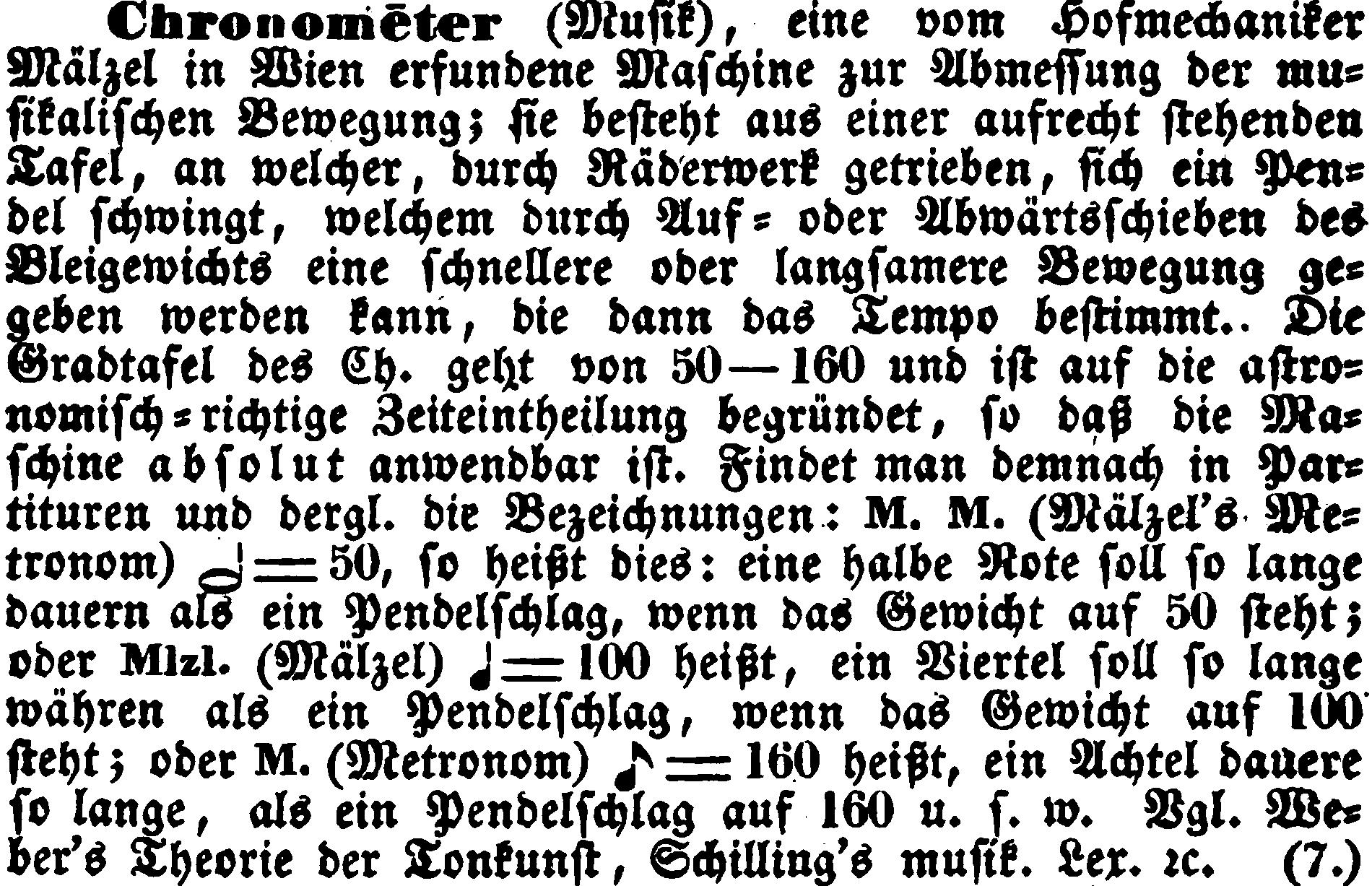

Dietrich Nikolaus Winkel publie en 1818 un court article intitulé « Déclaration » dans lequel il conteste à Mälzel la paternité du métronome [31]. Cet article est immédiatement précédé d’un long article de la rédaction du journal qui retrace l’histoire controversée de l’invention du métronome musical [32]. Un long article publicitaire de Johann Nepomuk Mälzel en personne est publié en 1821 dans un supplément du périodique musical. L’inventeur y présente trois tableaux, que Hummel reproduira dans sa méthode de piano, afin d’illustrer l’utilité de son instrument en soulignant les liens étroits qui unissent les indications de tempo et de chiffrage de mesure aux indications métronomiques données dans leurs œuvres par onze compositeurs français, italiens, anglais et allemand de premier plan. Mälzel vante ensuite le succès commercial international du métronome, non seulement en Europe, mais aussi à Baltimore, Philadelphie, Boston et Calcutta, et affirme avoir reçu le soutien de nombreux compositeurs, en particulier de Salieri, Eybler, Beethoven et Weigl à Vienne, de Cherubini, Méhul, Catel, Berton, Isouard, Lesueur et Boieldieu à Paris, ainsi que de Cramer, Ries, Clementi, Kalkbrenner et Viotti à Londres[33]. Le compositeur et théoricien Gottfried Wilhelm Fink, rédacteur en chef de l’Allgemeine musikalische Zeitung depuis 1827, fait paraître en 1839 deux articles intitulés « Sur le besoin de livrer à notre temps la métronomisation des chefs-d’œuvre de Mozart tels que le maître les fit représenter » et « Sur l’art de la métronomisation »[34]. En annexe de son premier article, Fink ajoute la métronomisation de l’opéra Don Giovanni de Mozart entreprise par le compositeur tchèque Wenzel Johann Tomaschek. Les critiques musicaux comparent désormais les différentes interprétations d’une même œuvre en se basant explicitement sur le métronome de Mälzel. Les initiales M. M. précèdent de manière presque systématique les indications métronomiques de tempo dans les partitions et la presse musicale. Elles peuvent être parfois remplacées dans le même contexte par l’abréviation « Mlzl. » pour Mälzel ou la lettre « M. » pour métronome, comme l’indique l’article « Chronometer » (un terme à comprendre ici dans le sens de métronome) publié en 1839 dans l’Allgemeines Theater Lexikon [35] :

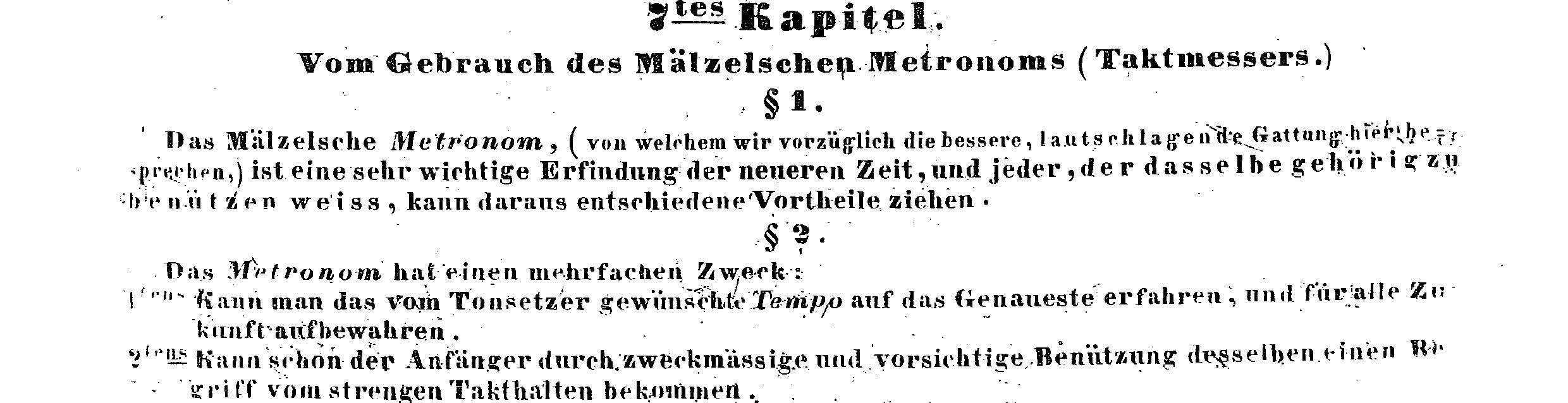

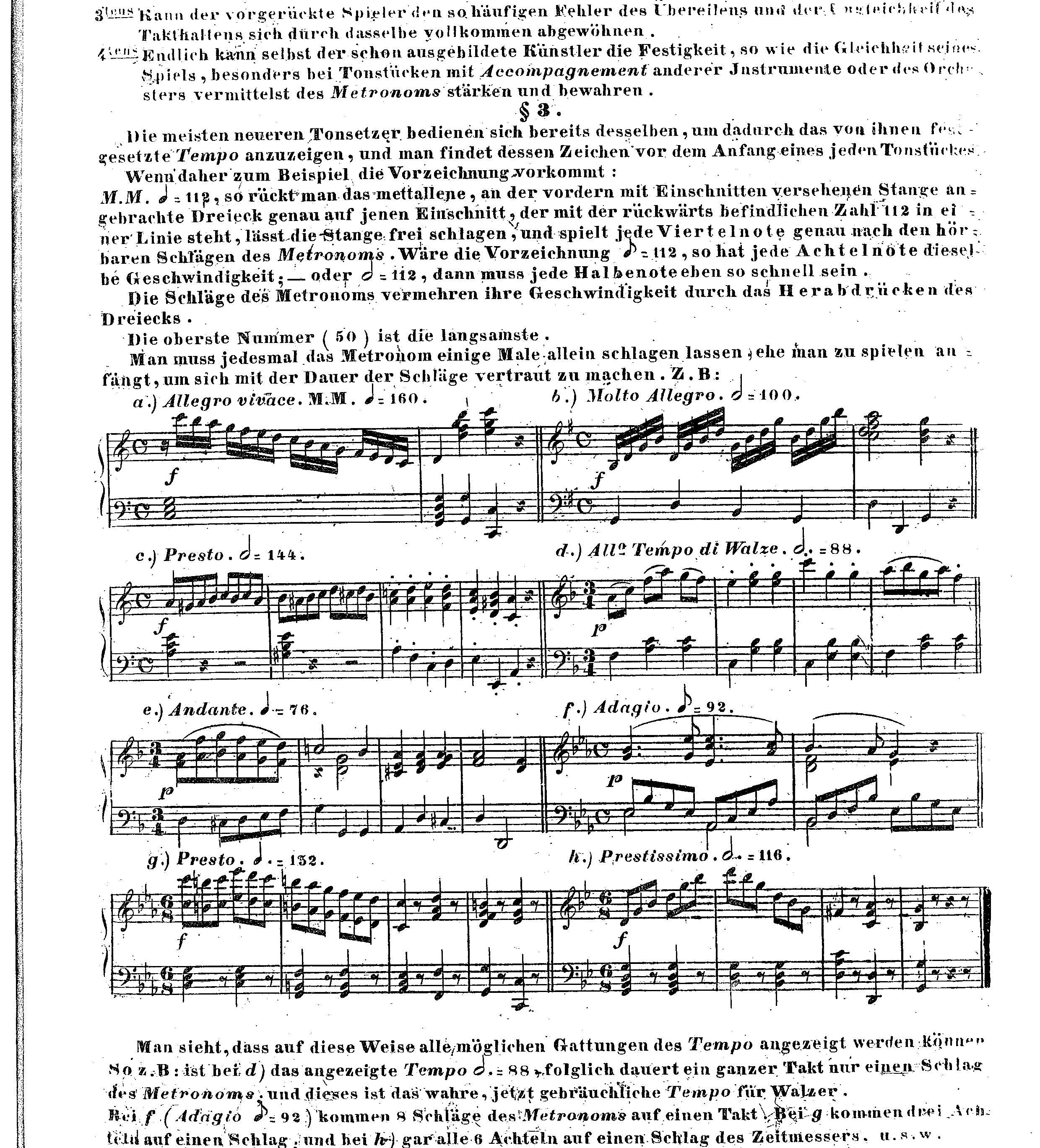

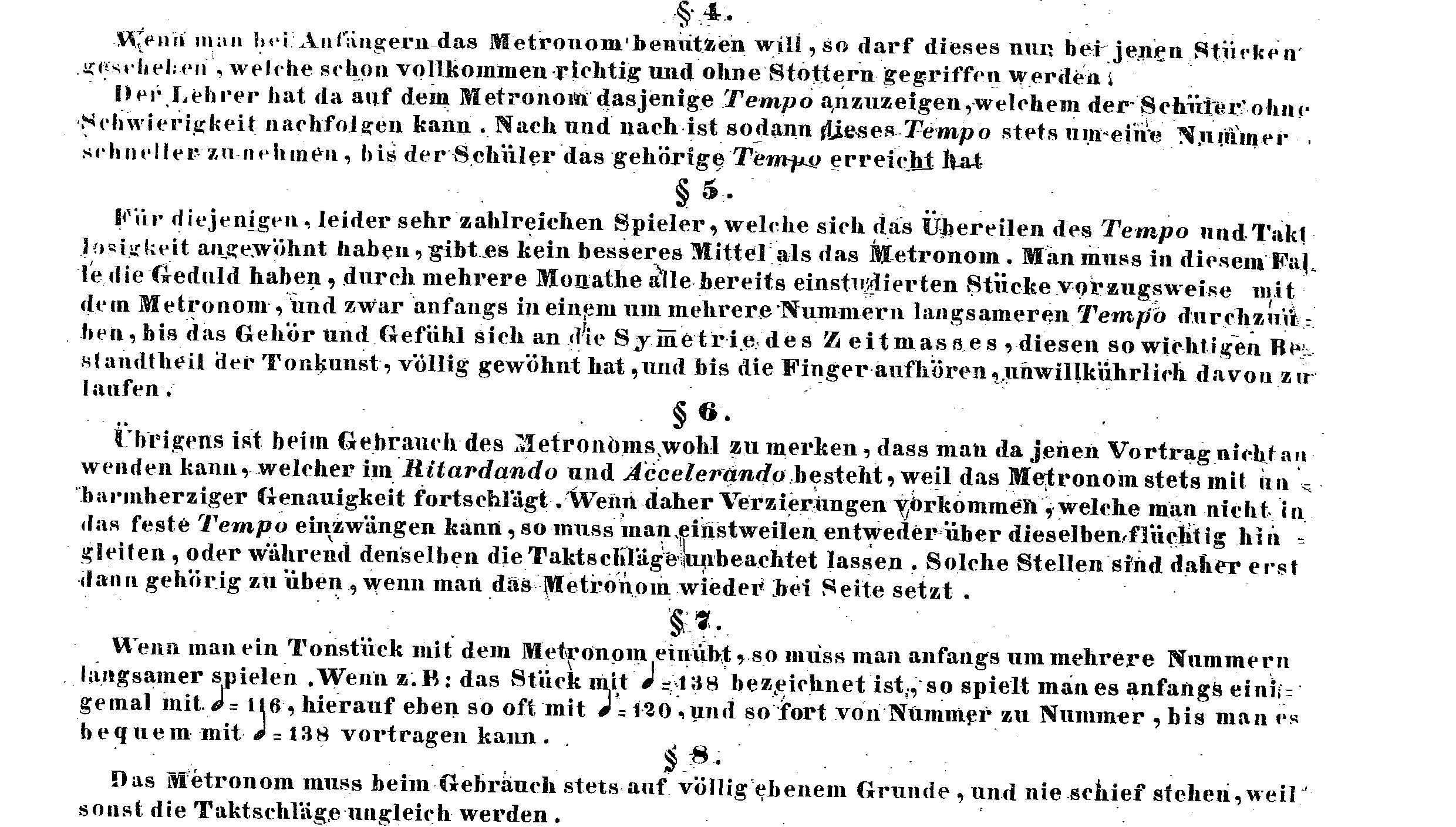

La même année, Carl Czerny propose dans sa méthode de piano un chapitre spécifique consacré expressément à l’emploi du métronome de Mälzel, qu’il qualifie de « très importante invention des temps modernes » et dont il énumère quatre avantages pratiques, avant un chapitre plus développé sur le choix du juste tempo [36] :

L’adoption enthousiaste de cet outil par l’un des plus illustres pédagogues de la première moitié du XIXe siècle, lequel n’hésite pas à insérer de multiples indications métronomiques originales dans ses très nombreux arrangements pianistiques d’œuvres orchestrales de Haydn, Mozart et Beethoven [37], ou dans sa réédition des œuvres pour piano de Beethoven [38], montre à quel point l’usage du métronome était entré dans les mœurs du monde musical germanique. Notons que le pianiste et compositeur Johann Nepomuk Hummel a lui aussi dédié à l’emploi du métronome de Mälzel un chapitre entier de sa méthode de piano publiée en 1828, soit onze ans avant celle de Czerny [39]. Hummel souhaite que chaque compositeur et artiste soit en possession d’un métronome et fasse le meilleur usage de « cette invention des temps modernes » qu’il estime être, à l’instar de son confrère, « l’une des plus utiles dans le domaine de la musique » et dont il espère la plus large diffusion [40]. Le musicologue américain Charles Rosen affirme à ce propos : « Le métronome fut un moteur utile dans la campagne viennoise de colonisation de la vie musicale européenne [41]. »

L’innovation technologique en matière de mesure du temps musical se poursuit après 1815 [42]. Un problème que le métronome de Mälzel ne résout pas est celui de la synchronisation entre plusieurs orchestres placés devant, sur et derrière la scène lors d’une représentation lyrique, à une époque où les retransmissions vidéo en direct n’existent pas encore. Un article publié en 1855 dans la Neue Zeitschrift für Musik présente l’invention par Joseph Mayr, un musicien de l’orchestre de l’Opéra de Vienne, d’une nouvelle machine de mesure du temps musical qui, par l’aide de l’électromagnétisme, permet au chef d’orchestre de diriger en même temps les musiciens placés dans la fosse d’orchestre, sur la scène et derrière la scène [43].

Joseph Mayr n’est pas la seule personne à tenter de trouver une solution à ce problème pratique au milieu des années 1850. La même année, un article publié dans la Niederrheinische Musik-Zeitung évoque l’invention d’un « métronome électrique » par le Bruxellois « Verbrügel » (Henri Verbrugghe), dont le but est également de permettre aux chœurs et orchestre placés derrière la scène ou en coulisse à l’Opéra, de suivre la battue du chef d’orchestre. Hector Berlioz aurait utilisé ce métronome électrique lors d’un concert donné dans la capitale belge et s’en serait montré satisfait [44]. Cette information est également relayée par la Neue Zeitschrift für Musik qui publie en 1861 un article intitulé « Introduction du métronome électrique à l’Opéra de Paris » :

« Le métronome électrique avec lequel des essais réussis avaient déjà été faits lors des concerts de Berlioz, est maintenant introduit au grand Opéra à Paris. Le mécanisme qui est dirigé par le chef d’orchestre au moyen d’un clavier actionné par la main gauche, communique avec un appareil qui met en mouvement un bâton de direction. L’avantage pratique de ce dispositif est évident pour l’obtention d’une indication de tempo qui permet la synchronisation exacte des musiciens placés derrière la scène avec l’orchestre, les chœurs, la musique militaire, l’orgue, etc. [45]. »

L’invention du métronome et sa large diffusion entraînent l’utilisation de plus en plus répandue d’indications métronomiques qui alimentent le débat sur l’interprétation des œuvres contemporaines et de celles du passé [46].

Interprétation de la musique ancienne

La question du tempo dans l’interprétation de la musique ancienne est un sujet d’étude récurrent au sein de la presse musicale allemande du XIXe siècle. Dans un article intitulé « Encore un mot sur le chronomètre musical », publié en 1813 dans l’Allgemeine musikalische Zeitung, le théoricien et compositeur allemand Gottfried Weber présente un long dialogue fictif entre un compositeur et un chef d’orchestre[47]. L’accent est mis sur l’importance d’un chronomètre et de l’utilisation de données chiffrées pour la mesure du temps et les indications de tempo. Au cours de ce dialogue, le chef d’orchestre, au départ hostile à l’usage du chronomètre, cède peu à peu devant les arguments avancés par le compositeur. Les deux hommes déplorent l’insuffisante précision des termes italiens en matière de tempo, en particulier pour l’interprétation de la musique ancienne où les tempi étaient plus lents. Le chef d’orchestre déclare notamment :

« Malheureusement, c’est bien sûr très vrai ! Cela est particulièrement sensible à propos de la musique ancienne : il est notoire que les musiciens de la première moitié du siècle passé entendaient par allegro à peu près ce que nous nommons maintenant andante, et toutes les autres indications de tempo étaient ainsi à comprendre de manière plus lente que celle des compositeurs actuels. Combien il est difficile désormais, lorsqu’on interprète des œuvres de maîtres plus anciens, de deviner le tempo exact tel qu’a dû le vouloir le compositeur [48] ! »

À la fin du dialogue, le chef d’orchestre est définitivement convaincu par l’utilité du chronomètre et les bienfaits d’une mesure scientifique du temps musical : « Mon Dieu ! si seulement les Haendel, Bach et Graune avaient placé un ou deux chiffres similaires au début de leurs œuvres, ces dernières ne seraient pas représentées, souillées et profanées de nos jours par certains de mes collègues dans des tempi incompris et erronés [49] ! »

Des arguments similaires à propos de l’interprétation des tempi dans la musique religieuse sont exposés dans trois articles du critique musical Ferdinand Peter Graf von Laurencin (sous le pseudonyme de Philokales) et du compositeur et maître de chapelle Franz Seraphin Hölzl, publiés en 1844 dans la Wiener allgemeine musikalische Zeitung [50].

En 1882, soit 69 ans après Gottfried Weber, le docteur Johannes Schucht, premier biographe allemand de Chopin, partage encore la même opinion quant à l’accélération des tempi depuis un siècle au moment d’interpréter les œuvres du passé. Dans un article intitulé « Tempo et contenu des œuvres musicales », publié dans la Neue Zeitschrift für Musik [51], Schucht associe cette évolution aux conséquences de la révolution industrielle :

« Rien n’affecte davantage le contenu et l’effet d’une œuvre musicale qu’un tempo erroné ! [...]

Il a déjà été souvent dit d’autre part que, de même que le diapason est monté de presque un ton entier depuis un siècle avant d’être à nouveau abaissé il y a quelques années pour des raisons esthétiques et techniques, les tempi ont été aussi considérablement augmentés en ce qui concerne la rapidité. Un allegro assai du temps de Mozart est maintenant pris presto, voire même souvent prestissimo.

L’époque des chemins de fer et des télégraphes a créé dans nos pensées et nos actions un tempo accéléré qui est également sensible dans le domaine de l’art musical. En conséquence, nous assistons aussi aux très nombreuses erreurs de tempo pour les œuvres anciennes, notamment pour les œuvres musicales de Palestrina, Roland de Lassus, Leo, Gluck, Haydn, Mozart et aussi pour certaines œuvres de Beethoven [52]. »

Certains critiques musicaux s’inscrivent à contre-courant de leurs contemporains sur cette question. Dans un article intitulé « Le tempo dans les œuvres musicales anciennes », publié en 1840 dans la Neue Zeitschrift für Musik, Gottschalk Wedel rappelle que les compositeurs du passé ne disposaient pas de métronome et essayèrent avec leurs moyens de diviser le temps de manière précise [53]. Les pulsations de leur cœur auraient servi aux premiers compositeurs de justification à leur mesure. Une étude de ce fait jugé immuable permettrait d’éviter de nombreuses erreurs modernes d’interprétation :

« Si l’on observe ce principe directeur, on trouvera que les anciens compositeurs de musique religieuse voulaient organiser et faire chanter leurs créations selon une mesure fixée et digne, mais qui devait être beaucoup plus animée et de loin jamais aussi morte que la façon dont on veut souvent la donner de nos jours [54] ».

Interprétation des œuvres de Beethoven

Plus que pour les œuvres d’aucun autre compositeur, la question du tempo dans l’interprétation des œuvres de Beethoven divise les musiciens, chefs d’orchestre, théoriciens et critiques musicaux allemands du XIXe siècle. Au cours de nos recherches, nous avons en effet recensé plusieurs dizaines d’articles consacrés en totalité ou en partie à cette question [55]. Beethoven était déjà pratiquement sourd au moment de l’invention du métronome, ce qui ne l’a pas empêché de pourvoir certaines de ses œuvres d’indications métronomiques, d’autres non, de modifier parfois ses indications métronomiques entre deux éditions d’une même œuvre, de donner des indications de tempo tantôt en italien, tantôt en allemand, etc. Bref, les sujets de dispute ne manquèrent pas après la mort du compositeur en 1827. L’espace d’un article est insuffisant pour analyser l’ensemble des écrits consacrés à ce sujet et nous nous contenterons d’en évoquer quelques-uns qui nous semblent représentatifs.

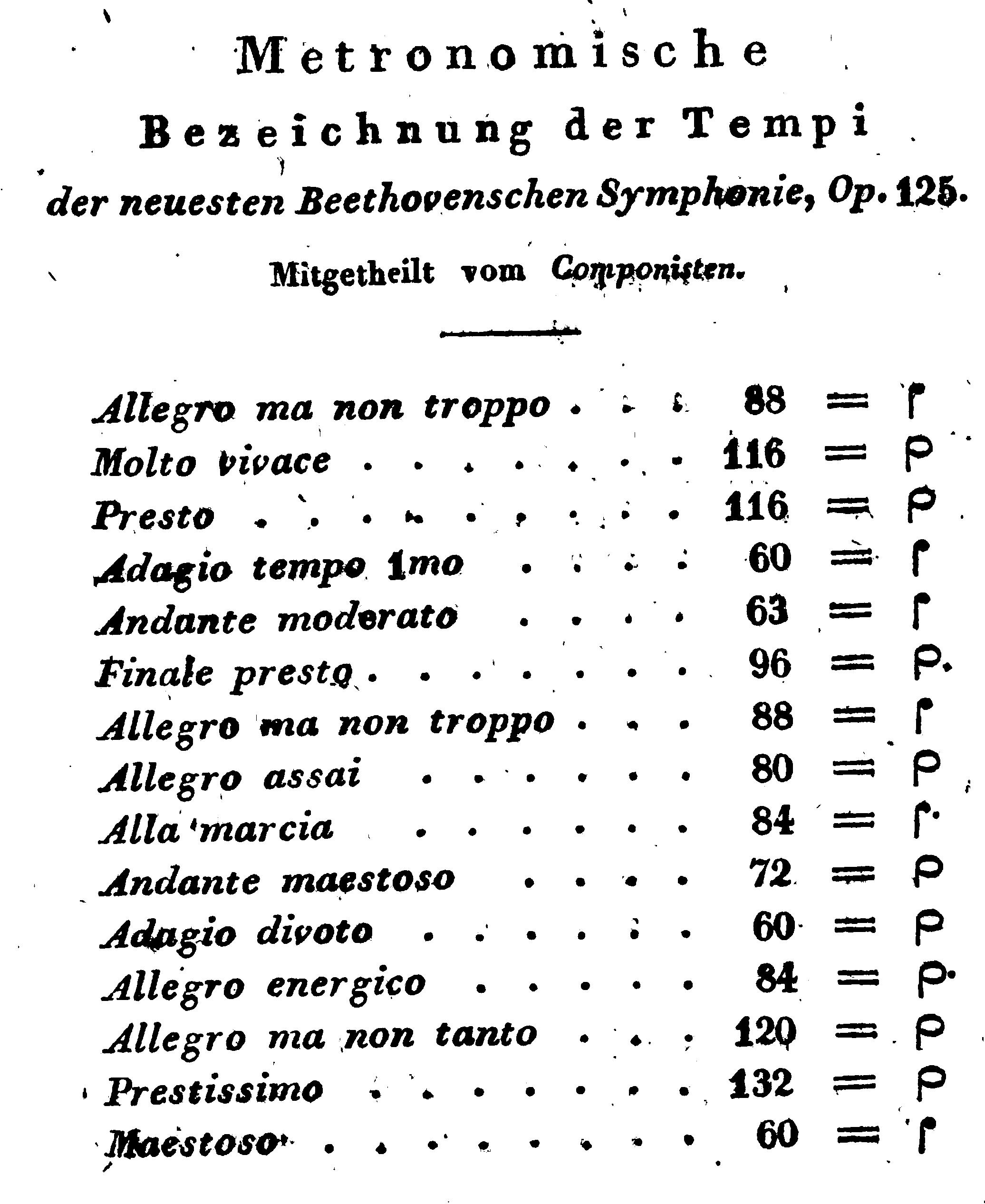

En 1827, le périodique musical Caecilia publie les indications métronomiques des tempi données par Beethoven pour l’exécution de sa nouvelle symphonie op. 25, c’est-à-dire de sa Neuvième symphonie [56] :

L’interprétation de cette quinzaine d’indications fera couler beaucoup d’encre au XIXe siècle et occupe encore les musicologues à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, ce dont témoignent entre autres des articles de Peter Stadlen, Clive Brown, Rudolf Kolisch et Erica Buurman [57], mais c’est à la vive polémique suscitée par l’exécution d’une autre symphonie que nous souhaitons nous intéresser maintenant.

Le 4 novembre 1840, Anton Felix Schindler, l’un des premiers biographes de Beethoven, publie dans la Neue Zeitschrift für Musik une longue critique de l’interprétation par le chef d’orchestre et compositeur Louis Spohr de la septième symphonie de Beethoven donnée lors d’un concert à Aix-la-Chapelle [58]. Il estime entre autres que les deuxième et troisième mouvements de cette symphonie ont été pris dans des tempi « très précipités et éloignés » des intentions de Beethoven. Schindler rapporte la conversation animée qu’il a eue à ce sujet avec Spohr. Les deux hommes ont participé à la création de l’œuvre en 1813 sous la direction de Beethoven et pensent tous les deux avoir conservé, à trois décennies d’intervalle, la tradition interprétative telle qu’elle a été établie par le compositeur. Lorsque Schindler remarque que Beethoven lui a confié a posteriori avoir changé d’opinion sur les tempi de cette symphonie [59], Spohr lui répond que les premières intentions d’un compositeur sont toujours les meilleures.

Le 2 décembre 1840, soit un mois après la publication du premier article, Spohr répond dans le même journal aux critiques de Schindler. Il souligne le crédit indéniable que lui conférerait sa participation à la création de la Septième Symphonie :

« Je lui fis remarquer qu’il aurait dû être d’autant plus prudent dans ses affirmations du fait qu’il ne lui était pas inconnu que j’avais participé au premières représentations de cette symphonie et à quatre ou cinq répétitions de cette même œuvre sous la direction de Beethoven en personne, et qu’en conséquence j’étais dans cette affaire une autorité au moins autant que lui ou que n’importe qui d’autre. À son assurance que Beethoven aurait voulu changé les tempi dans ses dernières années, je répondis à peu près ce qui est écrit dans son article, mais ajoutai encore que Beethoven ne pouvait malheureusement plus réentendre ses œuvres durant sa longue surdité, qu’il n’a même jamais entendu nombre d’entre elles, et qu’il était moins fondé que tout autre compositeur dans ses dernières années à déterminer les tempi de ses œuvres autrement que lors de ses premières conceptions [60]. »

Spohr conclut son article sur un ton très virulent et remet en question l’autorité musicale de Schindler [61].

Beethoven est loin d’être le seul compositeur dont les indications métronomiques posent problème aux musiciens, compositeurs et musicographes allemands du XIXe siècle. Après la mort de Robert Schumann en 1856, la riche correspondance entre sa veuve Clara Schumann et Johannes Brahms témoigne ainsi à plusieurs reprises de profondes divergences de points de vue entre les deux musiciens quant à l’interprétation des indications métronomiques notées dans les œuvres du défunt compositeur. Opposé par principe à l’utilisation du métronome, Brahms plaide à défaut pour le respect scrupuleux des indications du compositeur, tandis que Clara Schumann n’hésite pas à prendre de grandes libertés avec les partitions originales, après avoir fait courir le bruit que son mari aurait utilisé un métronome défectueux [62].

Ueber das Dirigiren (1869) de Richard Wagner

Dans son essai intitulé « Sur la direction d’orchestre », publié entre novembre 1869 et janvier 1870 dans la Neue Zeitschrift für Musik [63], Richard Wagner ne prétend pas présenter un système qu’il aurait échafaudé, mais seulement énoncer une liste de remarques[64]. Il affirme que son meilleur guide dans le choix du juste tempo pour l’interprétation des œuvres de Beethoven a été la cantatrice allemande Wilhelmine Schröder-Devrient, célèbre interprète de Fidelio et par ailleurs créatrice de trois opéras de Wagner, Rienzi, Le Vaisseau fantôme et Tannhäuser [65]. Il regrette l’absence d’un conservatoire véritablement allemand dans lequel la tradition interprétative des maîtres classiques allemands serait cultivée avec rigueur [66], et non confiée aux conceptions arbitraires de chaque chef d’orchestre, à l’image de Mendelssohn qui aurait eu la fâcheuse habitude de prendre des tempi trop rapides [67]. Wagner pense que le choix du juste tempo est indissociable de l’exacte compréhension du caractère chantant d’une œuvre musicale, que cette dernière soit vocale ou instrumentale. Le compositeur estime que les chefs d’orchestre qui lui sont contemporains ne savent pas ce qu’est le juste tempo parce qu’ils ne comprendraient rien en matière de chant et seraient souvent incapables de chanter eux-mêmes une mélodie de façon satisfaisante. Wagner affirme que le choix du tempo est le critère primordial qui permet de saisir immédiatement si un chef d’orchestre a compris ou non une œuvre musicale [68], une idée qu’il développe à plusieurs reprises dans son essai. Il proclame que les chefs d’orchestre allemands, même les plus célèbres et réputés, sont incapables d’interpréter correctement ses propres opéras car ils ne seraient pas en mesure d’en déterminer les bons tempi. Après une expérience malheureuse lors d’une représentation de Tannhäuser dirigée par un tiers, Wagner se déclare personnellement hostile aux indications métronomiques, qu’il juge trop contraignantes, et leur préfère des indications génériques de tempo en allemand, plutôt qu’en italien [69]. À la fin de son essai, Wagner salue la création d’un conservatoire de musique à Berlin placé sous la direction du violoniste, chef d’orchestre et compositeur Joseph Joachim, l’un des rares musiciens avec Franz Liszt qu’il porte en haute estime [70]. Quelques saillies antisémites à l’encontre de Mendelssohn et de Ferdinand Hiller, entre autres [71], nuisent à l’objectivité de son discours. L’intérêt de son essai pour l’étude de la notion de tempo en Allemagne au XIXe siècle est cependant indéniable. Pour illustrer sa pensée, Wagner présente dans son ouvrage de nombreux exemples musicaux, souvent tirés des œuvres symphoniques de Beethoven, mais aussi d’œuvres de Bach, Haydn, Mozart ou Weber, ainsi que de ses propres opéras. Les idées défendues par le compositeur et chef d’orchestre allemand permettent de mettre en relief le grand enthousiasme du Français Hector Berlioz pour le métronome dont il préconise l’utilisation par les chefs d’orchestre dans la deuxième édition de son Grand Traité d’Instrumentation et d’Orchestration Modernes publiée en 1855 [72].

Dans un article publié en février 1870, soit un mois après l’essai de Wagner, le compositeur Heinrich Dorn entreprend une critique de l’ouvrage de son confrère qu’il ne veut ni partisane, ni hostile à Wagner, mais simplement factuelle [73]. Heinrich Dorn remarque en préambule que tout ce que fait Wagner est bizarre, qu’il s’agisse d’écrire des livrets, de composer de la musique, de critiquer ou de philosopher [74]. Il se moque de l’affirmation de Wagner selon laquelle l’interprétation serait déterminée par le tempo et le tempo conditionné dans le même temps par l’interprétation. Il s’agit pour Dorn d’une tautologie qui n’apporte aucune vérité particulière et qu’il compare à un chat se mordant la queue. Dorn ne comprend pas le besoin d’étudier le Melos, c’est-à-dire le caractère mélodique chantant, dans les quatre mouvements de la Neuvième symphonie de Beethoven, afin d’en déduire les tempi correspondants. Il reconnaît cependant comme vraie l’idée suivante de Wagner : « en général, sur dix pièces musicales (marches et danses exceptées), neuf ne doivent pas être exécutées de manière uniformément métronomique, même lorsque le compositeur n’a pas prescrit de modification du tempo [75]. » Dorn condamne la prétention de Wagner à se croire supérieur à l’ensemble des chefs d’orchestre allemands et autrichiens, à l’exception de Franz Liszt et de Hans von Bülow, et à se placer au-dessus de la tradition viennoise pour ce qui est de la juste interprétation des œuvres de Beethoven [76]. La « vanité sans limite et l’arrogance » rendraient Wagner « complètement aveugle aux atouts et aux mérites d’autres [musiciens] [77] » :

« On doit le lire soi-même pour le croire, avec quelle attitude et dans quel ton cet homme parle de ses prédécesseurs et de ses contemporains. "Le grand Franz Liszt et son successeur désigné Hans von Bülow" sont les seuls auxquels il rend hommage de manière absolue ; et lorsqu’il fait mention de l’abbé, il ajoute encore : "Je me nomme avec fierté comme un membre appartenant au cercle de Liszt et des siens". Au contraire, toutes les autres personnes nommées ou désignées de façon suffisamment claire sont traitées de la plus abominable des manières » [78].

Heinrich Dorn dresse la liste alphabétique des deux douzaines de « cadavres » que Wagner laisse derrière lui dans son ouvrage, parmi lesquels figurent notamment des compositeurs et chefs d’orchestre tels que Johannes Brahms, François-Antoine Habeneck, Ferdinand Hiller, Franz Lachner, Peter Josef von Lindpaintner, Felix Mendelssohn, Giacomo Meyerbeer et Robert Schumann [79].

Conclusion

En conclusion, la notion de tempo est largement débattue dans la presse musicale allemande au XIXe siècle, en particulier à partir de l’invention du métronome en 1815 et de l’utilisation de plus en plus répandue d’indications métronomiques par les compositeurs, chanteurs, instrumentistes, chefs d’orchestre et critiques musicaux. Le champ lexical italien du tempo cède peu à peu la place à celui allemand dans les partitions composées par Beethoven, Schumann, Wagner et leurs contemporains. La question du juste tempo dans l’interprétation des œuvres anciennes et de celles de Beethoven est l’objet d’une riche littérature théorique et critique qui s’étend sur plusieurs décennies [80].

Pour citer cet article :

CAILLIEZ Matthieu, « Le tempo dans l’histoire de la théorie musicale allemande au XIXe siècle », Actes du colloque Le Tempo dans l'acte de performance (30-31 mars 2017), Université de Bourgogne / Conservatoire de Paris (CNSMDP), Les Éditions du Conservatoire, 2021,

https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/le-tempo-dans-lhistoire-de-la-theorie-musicale-allemande-au-xixe-siecle

NOTES

[1] Dépouillement d’une dizaine de périodiques musicaux : Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig, 1798-1848 et 1863-1882), Allgemeine musikalische Zeitung mit besonderer Rücksicht auf den Österreichischen Kaiserstaat (Vienne, 1817-1824), Berliner allgemeine musikalische Zeitung (Berlin, 1824-1830), Caecilia (Mayence, 1824-1848), Neue Zeitschrift für Musik (Leipzig, 1834-1914), Allgemeine Wiener Musik Zeitung (Vienne, 1841-1848), Neue Berliner Musikzeitung (Berlin, 1846-1896), Rheinische Musik-Zeitung (Cologne, 1850-1859), Süddeutsche Musik-Zeitung (Mayence, 1852-1869), Niederrheinische Musik-Zeitung (Cologne, 1853-1867).

[2] Dépouillement d’une vingtaine de dictionnaires de musique et d’encyclopédies musicales : KOCH, Heinrich Christoph, Musikalisches Lexikon, Francfort-sur-le-Main, August Hermann dem Jüngern, 1802 ; WOLF, Georg Friedrich, Kurzgefaβtes musikalisches Lexikon, Halle, Johann Christian Hendel, 3e éd., 1806 ; KOCH, Heinrich Christoph, Kurzgefaβtes Handwörterbuch der Musik für praktische Tonkünstler und für Dilettanten, Leipzig, Johann Friedrich Hartknoch, 1807 ; ANDERSCH, Johann Daniel, Musikalisches Wörterbuch. Für Freunde und Schüler der Tonkunde, Berlin, W. Natorff und Comp., 1829 ; HÄUSER, Johann Ernst, Musikalisches Lexikon, Meissen, F. W. Goedsche, 1833 ; GOLLMICK, Carl, Kritische Terminologie für Musiker und Musikfreunde, Francfort-sur-le-Main, Gerhard Adolph Lauten, 1833 ; KOBERGER, Anton, Kleines musikalisches Wörterbuch, Quedlinburg/Leipzig, Gottfried Basse, 1833 ; GOLLMICK, Carl, Handlexikon der Tonkunst, Offenbach, Johann André, 1857, 2 vol. ; SCHILLING, Gustav (éd.), Encyclopädie der gesammten musikalischen Musikwissenschaften, oder Universal-Lexicon der Tonkunst, Stuttgart, Franz Heinrich Köhler, 1835-1842, 7 vol. ; JEITTELES, Ignaz, Aesthetisches Lexikon, Vienne, J. G. Ritter von Mösle’s Witwe und Braumüller, 1839, 2 vol. ; BLUM, Robert, Herlosssohn, Carl, Marggraff, Hermann (éd.), Allgemeines Theater-Lexikon oder Encyklopädie alles Wissenswerthen für Bühnenkünstler, Dilettanten und Theaterfreunde, Altenburg/Leipzig, 1839-1846, 7 vol. ; DÜRINGER, Philipp Jakob, Bartel, Heinrich L., Theater-Lexikon. Theoretisch-practisches Handbuch für Vorstände, Mitglieder und Freunde des deutschen Theaters, Leipzig, Otto Wigand, 1841 ; GASSNER, Ferdinand Simon, Universal-Lexikon der Tonkunst, Stuttgart, Franz Köhler, 1849 ; BERNSDORF, Eduard, Neues Universal-Lexikon der Tonkunst, Dresde, Robert Schaefer, 1855-1865, 4 vol. ; SCHUBERTH, Julius, Kleines musikalisches Conversations-Lexikon, Leipzig/New-York, J. Schuberth & Co., 1865 ; MENDEL, Hermann, Musikalisches Conversations-Lexikon, Berlin, L. Heimann, 1870-1883, 12 vol. ; PAUL, Oscar, Handlexikon der Tonkunst, Leipzig, Heinrich Schmidt, 1873, 2 vol. ; RIEWE, F., Handwörterbuch der Tonkunst, Gütersloh, C. Bertelsmann, 1879 ; REISSMANN, August, Handlexikon der Tonkunst, Berlin, Robert Oppenheim, 1882 ; RIEMANN, Hugo, Musik-Lexikon, Leipzig, Verlag des Bibliographischen Instituts, 1882 ; TONGER, Peter J., Conversations-Lexikon der Tonkunst, Cologne, Beilage der Neuen Musikzeitung, 1888.

[3] Au-delà du sujet de cet article, nous renvoyons à l’ouvrage suivant en langue française pour une connaissance plus générale et approfondie de la théorie musicale allemande au XIXe siècle : Rigaudière, Marc, La théorie musicale germanique du XIXe siècle et l’idée de cohérence, Paris, Société Française de Musicologie, 2009.

[4] KOCH, Heinrich Christoph, Musikalisches Lexikon, Francfort-sur-le-Main, August Hermann dem Jüngern, 1802 : champ lexical du tempo (définitions) : Adagio, Adagio assai, Adagio di molto, Adagissimo, Allabreve, Allegretto, Allegrissimo, Allegro, Allegro assai, Allegro di molto, Allegro ma non troppo, Allegro moderato, Allegro ma non tanto, Andante, Andantino, Bewegung, Moderato, Prestissimo, Presto, Presto assai, Rhythmometer oder Taktgeber, Rhythmus, Takt, Taktgeben, Taktgeber oder Taktmesser, Taktgewicht, Taktglied, Taktnoten, Taktordnung, Taktstrich, Tempo, Tempo commodo, Tempo di Minuetto, Tempo di prima, Tempo giusto, Tempo maggiore, Tempo primo, Tempo rubato, Tempus vacuum, Tempus perfectum, Tempus imperfectum, Zeitmaaβ, etc.

[5] GATHY, August, Musikalisches Conversations Lexikon, Hambourg, G. W. Riemeyer, 2e éd., 1840 : champ lexical du tempo (définitions) : Adagietto, Adagio, Adagio assai, Adagio di molto, Alla breve, Allegrettino, Allegretto, Allegrissimo, Allegro, Allegro assai, Allegro di molto, Allegro ma non tanto, Allegro ma non troppo, Allegro moderato, Andante, Andantino, Bewegung, Moderato, Prestissimo, Presto, Tempo, Tempo commodo, Tempo di Marcia, Tempo di Minuetto, Tempo di prima, Tempo giusto, Tempo maggiore, Tempo ordinario, Tempo primo, Tempo rubato, Temps faible, Temps fort, Tempus, Tempus perfectum, Tempus imperfectum, Tempus vacuum, Tact, Tactart, Tacterstickung, Tactunterdrückung, Tactfach, Tactglieder, Tacthalten, Tactinversion, Tactiren oder Tactschlagen, Tactirstab, Tactstock, Tactmäβig, Tactmesser, Zeitmesser, Chronometer, Metrometer, Métronome, Tactnote, Tactordnung, Tactpause, Tactschlagen, Tactstriche, Tacttheil, Tactumkehrung, Tactzeichen, Tactzeit, Zeit, Zeitmaaβ, etc.

[6] SCHILLING, Gustav (éd.), Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, Stuttgart, Franz Heinrich Köhler, 1835-1842, 7 vol. : champ lexical du tempo (définitions) : Adagio, Adagissimo, Alla breve, Allegramente, Allegretto, Allegrissimo, Allegro, Andante, Andantino, Bewegung, Chronometer, Moderato, Prestissimo, Presto, Takt, Taktart, Taktfüllung, Taktgeben, Taktgewicht, Taktglied, Takthalten, Taktinversion, Taktirstab, Taktmesser, Taktnote, Taktordnung, Taktschlagen, Taktstrich, Takttheil, Taktzeichen, Taktzeit, Tempo, Tempo commodo, Tempo di prima, Tempo giusto, Tempo maggiore, Tempo primo, Tempo rubato, Tempus, Tempus vacuum, Tempus perfectum, Tempus imperfectum, Zeitmaaβ, Zeitmesser, etc.

[7] Voir par exemple : HITZSCHOLD, August, « Einige Bitten und Vorschläge an die Herren Musikalienverleger », in : Süddeutsche Musik-Zeitung, 24 août 1857, vol. 6, n° 34, p. 134.

[8] « Bewegung », in : KOCH, Heinrich Christoph, Musikalisches Lexikon, op. cit., p. 241 : « Bewegung. In der Musik ist sie das Mittel, wodurch gleichsam der an sich todte Ton lebendig wird. Der Ausdruck Bewegung bezeichnet in der Kunst zwey besondere Begriffe; erstlich die Bewegung der Töne zu andern höhern oder tiefern Tönen, oder mit andern Worten, die Bewegung derselben in Ansehung ihres Steigens oder Fallens, und zweytens die Geschwindigkeit, in welcher die Töne auf einander folgen. Im letzten Falle ist die Rede von dem Grade der Geschwindigkeit, in welchem ein Tonstück ausgeübt wird, und man bedient sich gemeiniglich zum Ausdrucke dieses Begriffes der bestimmtern Wörter Taktbewegung, Tempo, oder Zeitmaaβ. In dem Artikel Zeitmaaβ soll von dieser Bewegung das Nöthigste erinnert werden. / Die Bewegung der Töne in Rücksicht auf Höhe und Tiefe betrachtet man entweder melodisch, oder harmonisch. » Notre traduction : « Mouvement. Dans la musique, il est le moyen grâce auquel la note morte devient pour ainsi dire vivante. Le terme mouvement désigne dans l’art deux notions particulières ; premièrement le mouvement des notes vers d’autres notes plus aiguës ou plus graves, ou, en d’autres termes, le mouvement de celles-ci au regard de leur montée ou de leur descente ; et deuxièmement la vitesse avec laquelle les notes se suivent. Dans ce dernier cas, il est question du degré de vitesse dans lequel un morceau de musique est joué, et on se sert en général, pour l’expression de ce terme, de mots plus précis tels que le mouvement de la mesure, le tempo ou la mesure du temps. L’essentiel sera rappelé au sujet de ce mouvement dans l’article mesure du temps. / En tenant compte de leur hauteur, on considère le mouvement des notes de manière mélodique ou harmonique. » ; « Tempo », in : Ibid., p. 1502 : « Tempo, die Taktbewegung, oder das Zeitmaaβ » Notre traduction : « Tempo, le mouvement de la mesure ou la mesure du temps. »

[9] « Zeitmaaβ », in : Ibid., p. 1755-1756 : « Zeitmaaβ. Wenn man von dem Zeitmaaβe eines Tonstückes spricht, so versteht man darunter den Grad der Geschwindigkeit, in welcher die Theile oder Glieder der Taktart, in welche der Satz eingekleidet ist, vorgetragen werden. Jedes Tonstück erfordert, nach Beschaffenheit der Empfindung, die es ausdrückt, einen langsamern oder geschwindern Grad des Zeitmaaβes, welches man, um die Bewegung desselben, so viel als möglich ist, genau bestimmen zu können, in fünf Hauptarten abtheilet, die von dem langsamen bis zum geschwinden Zeitmaaβe in nachstehender Ordnung auf einander folgen: / 1) das langsame Zeitmaaβ, welches man mit dem Worte largo bezeichnet; / 2) das mäβig langsame Zeitmaaβ, welches mit adagio oder lento bezeichnet wird; / 3) das schrittmäβige, oder das zwischen dem langsamen und geschwinden Zeitmaaβe das Mittel haltende; man bezeichnet es mit andante; / 4) das muntere und hurtige Zeitmaaβ, welches mit allegro, zuweilen auch mit vivace bezeichnet wird, und / 5) das geschwinde Zeitmaaβ, welches man mit presto zu bezeichnen gewohnt ist. / Die richtige Bewegung der Theile oder Glieder des Taktes bey jedem Tonstücke kommt mit einer von diesen fünf Hauptarten, ohne sehr merkliche Abweichung, überein, und wird oft durch Beywörter noch näher bestimmt, die diesen die Hauparten bezeichnenden Wörtern beygefügt werden; soll z. B. angezeigt werden, daβ das geschwinde Zeitmaaβ in einem hohen Grade der Geschwindigkeit ausgeübt werden soll, so pflegt man dem Worte presto den Ausdruck assai beyzufügen u.s.w. / Von der Auffassung des richtigen Zeitmaaβes eines jeden Tonstückes insbesondere ist schon in dem Artikel Adagio gehandelt worden. » Notre traduction : « Mesure du temps. Lorsqu’on parle de la mesure du temps d’un morceau de musique, on entend par là le degré de vitesse selon lequel sont exécutés les parties ou membres de l’indication de mesure dans laquelle un mouvement est formé. En fonction de la nature du sentiment qu’il exprime, chaque morceau de musique nécessite un degré plus lent ou plus rapide de la mesure du temps que l’on divise, pour pouvoir déterminer le mouvement de celui-ci aussi précisément que possible, en cinq types principaux qui se suivent dans l’ordre suivant, depuis la mesure lente jusqu’à la mesure rapide du temps : / 1) la mesure lente du temps que l’on désigne par le mot largo ; / 2) la mesure modérée du temps qui est désignée par les mots adagio ou lento ; / 3) la mesure allante du temps, ou celle qui occupe le centre entre les mesures lente et rapide du temps ; on l’appelle andante ; / 4) la mesure allègre du temps que l’on appelle allegro et parfois aussi vivace, et / 5) la mesure rapide du temps que l’on a l’habitude d’appeler presto. / Le juste mouvement des parties ou membres de la mesure dans chaque morceau de musique convient à l’un de ces cinq types principaux, sans écart très sensible, et est souvent défini de manière plus précise à travers des adjectifs qui sont ajoutés aux mots qui désignent ces types principaux ; s’il faut indiquer par exemple que la mesure rapide du temps doit être appliquée dans un haut degré de rapidité, on a coutume d’ajouter le terme assai au mot presto, etc. / La question de l’interprétation de la juste mesure du temps de chaque morceau de musique en particulier a déjà été traitée dans l’article Adagio. » ; « Takt », in : Ibid., p. 1472 : « Takt. Dieses Wort bezeichnet 1) bey dem Vortrage der Tonstücke die abgemessene Bewegung der Töne nach einem angenommenen Zeitmaaβe, und ist in diesem Sinne mit den Wörtern Bewegung, Zeitmaaβ, Tempo u.s.w. von gleicher Bedeutung ». Notre traduction : « Mesure. Ce mot désigne 1) lors de l’exécution de morceaux de musique, le mouvement mesuré des notes selon une mesure du temps adoptée, et a, dans ce sens, la même signification que les mots mouvement, mesure du temps, tempo, etc. »

[10] « Adagio », in : Ibid., p. 62-66 ; « Tempo », in : SCHILLING, Gustav (éd.), Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, op. cit., 1838, vol. 6, p. 600-602.

[11] « Bewegung. (Musik.) », in : SULZER, Johann George, Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Leipzig, Bey M. G. Weidemanns Erben und Reich, 1771, vol. 1, p. 157.

[12] « Bewegung », in : GATHY, August, Musikalisches Conversations Lexikon, op. cit., p. 43 : « Bewegung. Mit diesem Ausdruck bezeichnet man 1) den Grad der Langsamkeit oder Geschwindigkeit, in welchem der Tact eines Tonstückes genommen werden soll; s. Tempo; 2) das Fortschreiten der Töne in Ansehung ihres Steigens oder Fallens; (Motus, Mouvement). Die Bewegung einer Stimme für sich allein betrachtet, kann sein: 1) langsam oder schnell; 2) rhythmisch gleich oder rhythmisch gerückt, synkopisch (s. Synkope) [Beisp. 24 a b]; 3) zusammenhängend oder getrennt, unterbrochen [cd] 4) geschleift (gebunden) [e]; abgestoßen, vibrirt [f] oder gehackt [g]; 5) aufsteigend [h], oder absteigend [i]; 6) gehend (stufenweis) [k], oder springend [l]. — Die Bewegung einer Stimme in Vergleichung gegen die einer andern, kann sein: 7) gleich, wenn beide gleichzeitig fortschreiten […] / Diese drei Arten der Bewegung sind, da sie auf die Reinheit des Satzes viel Einfluß haben, von großer Wichtigkeit. » Notre traduction : « Mouvement. Avec cette expression, on désigne 1) le degré de lenteur ou de rapidité dans lequel doit être prise la mesure d’un morceau de musique ; cf. Tempo; 2) la progression des notes de musique, compte tenu de leur montée ou de leur descente ; (Motus, Mouvement). Le mouvement d’une voix considéré isolément peut être : 1) lent ou rapide ; 2) de rythme égal ou de rythme mouvant, syncopé (cf. Synkope) [Ex. 24 a b] ; 3) continu ou séparé, interrompu [cd] 4) glissant (lié) [e] ; heurté, vibrant [f] ou haché [g] ; 5) ascendant [h], ou descendant [i] ; 6) conjoint (par degrés) [k], ou disjoint [l]. — Le mouvement d’une voix, en comparaison avec celui d’une autre, peut être : 7) identique, quand les deux progressent en même temps […] / Ces trois types de mouvement sont d’une grande importance, étant donné qu’ils ont beaucoup d’influence sur la clarté de la composition. » ; « Tempo », in : Ibid., p. 461 : « Tempo, Zeitmaaβ, Tactbewegung (Mouvement); der Grad der Langsamkeit oder Geschwindigkeit, in welcher ein Tonstück vorgetragen werden soll. Die Geltung der Noten bestimmt die Länge der Töne und Pausen nur relativ; zur absoluten Bestimmung dienen die besondern Angaben des Tempo. Diese erfolgt in zweierlei Art, entweder nach astronomischer, mathematisch präciser Angabe vermittelst des Chronometers oder Metronoms (s. d.), oder annäherungsweise durch gewisse Kunstworte, über deren Sinn eine allgemeine ungefähre Tradition und Gewohnheit herrscht. Das Tempo hängt vorzüglich von dem Inhalt und Charakter einer Komposition ab. Es wird eingetheilt in drei Hauptbewegungen: die langsame, die mittlere und die geschwinde, mit ihren Abstufungen. Zur langsamen gehören: Largo, Grave, Adagio, Lento, Larghetto; zur mittlern: Andante, Andantino, Moderato, Allegretto u.s.w.; zur geschwinden: Allegro, Vivace, Presto, Prestissimo. Die fünf Haupttempi sind: Largo, Adagio, Andante, Allegro und Presto. » Notre traduction : « Tempo, mesure du temps, mouvement de la mesure (Mouvement) ; le degré de lenteur ou de rapidité dans lequel un morceau de musique doit être exécuté. La valeur des notes de musique ne détermine que de manière relative la longueur des notes et des silences ; les indications spécifiques du tempo servent de détermination absolue. Celle-ci se fait de deux manières, soit selon des indications précises d’ordre astronomique et mathématique, par l’intermédiaire du chronomètre ou métronome (voir déf.), soit de manière approximative à travers certains termes techniques sur le sens desquels règnent une tradition et une habitude générales et imparfaites. Le tempo dépend surtout du contenu et du caractère d’une composition. Il est subdivisé en trois mouvements principaux : le lent, le moyen et le rapide, avec leurs gradations. Au mouvement lent appartiennent les termes : Largo, Grave, Adagio, Lento, Larghetto ; au moyen : Andante, Andantino, Moderato, Allegretto, etc. ; au rapide : Allegro, Vivace, Presto, Prestissimo. Les cinq principaux tempi sont : Largo, Adagio, Andante, Allegro et Presto » ; « Zeitmaaβ », in : Ibid., p. 521 : « Zeitmaaβ; s. Tempo, Bewegung » ; « Tempo », in : BLUM, Robert, HERLOSSSOHN, Carl, MARGGRAFF, Hermann (éd.), Allgemeines Theater-Lexikon, Altenburg/Leipzig, 1846, vol. 7, p. 71 : « Tempo (Mus.), das Zeitmaβ, in welchem ein Musikstück ausgeführt werden soll. Vergl. Chronometer u. Takt ». Notre traduction : « Tempo (mus.), la mesure du temps dans laquelle un morceau de musique doit être exécuté. Voir Chronometer et Takt ».

[13] « 15te Lection. / Vom Tempo (Zeitmass, Bewegung) », in : CZERNY, Carl, Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule von dem ersten Anfange bis zur höchsten Ausbildung fortschreitend, Opus 500, Vienne, A. Diabelli & Comp., 1839, vol. 1, p. 118-119.

[14] « Fünftes Kapitel. / Von Worten, die auf langsamere oder schnellere Bewegung des Zeitmasses, auf Affect, Stärke und Schwäche des Spiels Bezug haben. », in : HUMMEL, Johann Nepomuk, Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel, vom ersten Elementar-Unterrichte an bis zur vollkommensten Ausbildung, Vienne, Tobias Haslinger, s.d. [1828], p. 56-58.

[15] « Tempo rubato », in : KOCH, Heinrich Christoph, Musikalisches Lexikon, op. cit., p. 1502-1503 : « Tempo rubato, heiβt eigentlich ein entwendetes Zeitmaaβ, oder eine Bewegung, die aus einer andern Taktart entwendet worden ist. (Siehe Imbroglio.) Viele verstehen aber auch unter diesem Ausdrucke diejenige Vortragsart, bey welcher die innerlich langen Noten des Taktes, die eigentlich den Accent bekommen, schwach, hingegen die innerlich kurzen Noten stark und mit Accente vorgetragen werden; z. B. [...] / Auch verstehet man unter diesem Ausdrucke dasjenige Verfahren eines Solosängers oder Concertspielers, wo er mit Vorsatz einige nach einander folgende Noten der Melodie so verziehet, daβ dadurch eine Verwirrung im Takte zu entstehen scheinet, die er aber sogleich wieder dadurch hebt, daβ er die folgenden Noten wieder in der ihnen angemessenen Eintheilung vorträgt. Ein Beyspiel dieser Vortragsart, die man überhaupt nur Virtuosen zu seltenem Gebrauche überlassen muβ, läβt sich durch Noten nicht ausdrücken. » Notre traduction : « Tempo rubato signifie en réalité une mesure volée du temps ou un mouvement qui est volé à une autre indication de mesure. (Voir Imbroglio.) Mais nombreux sont ceux qui comprennent aussi par cette expression le type d’interprétation au sein duquel les longues notes internes de la mesure, qui sont censées recevoir l’accent, sont exécutés de manière faible, et les courtes notes internes, au contraire, sont exécutées de manière forte et accentuée ; par exemple [...] / On entend aussi par cette expression le procédé d’un chanteur ou d’un instrumentiste soliste au moyen duquel celui-ci déforme intentionnellement quelques notes successives de la mélodie au point qu’une confusion semble ainsi apparaître dans la mesure, une confusion qu’il écarte cependant aussitôt en exécutant de nouveau les notes suivantes selon leur répartition adéquate. Un exemple de ce type d’interprétation, que l’on ne doit en tout état de cause abandonner qu’aux virtuoses et pour un rare emploi, ne peut pas être exprimé par des notes de musique. » ; « Tempo rubato », in : WOLF, Georg Friedrich, Kurzgefaβtes musikalisches Lexikon, Halle, Johann Christian Hendel, 3e éd., 1806, p. 308 ; « Rubato tempo », in : HÄUSER, Johann Ernst, Musikalisches Lexikon, Meissen, bei F. W. Goedsche, 1833, vol. 2, p. 99 ; « Tempo rubato », in : JEITTELES, Ignaz, Aesthetisches Lexikon, Vienne, J. G. Ritter von Mösle’s Witwe und Braumüller, 1839, vol. 2, p. 370-371 ; « Tempo rubato », in : GATHY, August, Musikalisches Conversations Lexikon, op. cit., p. 461 : « Tempo rubato, geraubtes Zeitmaaß; bedeutet eine Bewegung, die aus einer andern Tactart entnommen worden ist; wenn nämlich kurze unaccentuirte Noten auf gute Tactzeit und so umgekehrt (wie z. B. bei der Synkope, s.d.) fallen. Auch wird eine gewisse Vortragsmanier mancher Solo-Sänger und Spieler so genannt, wenn sie eine kurze Note, auf Kosten einer darauf folgenden längern, länger aushalten und accentuiren, als vorgeschrieben; und umgekehrt. » Notre traduction : « Tempo rubato, mesure volée du temps ; signifie un mouvement qui a été emprunté à une autre indication de mesure ; notamment quand de courtes notes inaccentuées tombent sur les temps forts et inversement (comme dans une syncope par exemple, voir déf.). On appelle également ainsi une manière particulière d’interprétation de certains chanteurs ou instrumentistes solistes, lorsqu’ils tiennent une courte note plus longtemps que prescrit et l’accentuent au détriment d’une note suivante plus longue ; et inversement. » ; « Tempo rubato », in : SCHILLING, Gustav (éd.), Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, op. cit., vol. 6, p. 602 ; « Tempo », in : Wigand’s Conversations-Lexikon, Leipzig, Verlag von Otto Wigand, 1852, vol. 14, p. 21 : « Tempo oder Zeitmaβ ist der Grad der Geschwindigkeit, mit welcher ein musikalisches Stück vorgetragen werden soll. […] Der Ausdruck Tempo rubato bezieht sich nicht auf die absolute, sondern auf die relative Dauer der Töne, wobei jedoch bemerkt werden muβ, daβ nicht Alle einerlei Begriff mit jenem verbinden. Man steht leicht, daβ alle jene Tempobezeichnungen noch ziemlich unbestimmt sind. Man hat deshalb auf genauere Bestimmungsmittel gedacht und zu diesem Behuf Instrumente erfunden, die man Chronometer, Tempomesser, Taktmesser, Rhythmometer u. dgl. genannt hat. » Notre traduction : « Le tempo ou mesure du temps est le degré de vitesse avec lequel un morceau musical doit être exécuté. […] L’expression Tempo rubato ne se rapporte pas à la durée absolue, mais à la durée relative des notes de musique ; il faut remarquer cependant que tous n’associent pas la même notion à celle-ci. On constate facilement que toutes ces indications de tempo sont encore assez imprécises. C’est pourquoi on a pensé à des moyens de détermination plus précis et inventé à cet effet des instruments que l’on a appelés Chronometer, Tempomesser, Taktmesser, Rhythmometer, etc. » ; « Tempo », in : BERNSDORF, Eduard (éd.), Neues Universal-Lexikon der Tonkunst, Offenbach, Verlag von Johann André, 1861, vol. 3, p. 709 ; « Tempo rubato », in : MENDEL, Hermann (éd.), Musikalisches Conversations-Lexikon, Berlin, Verlag von Robert Oppenheim, 1878, vol. 10, p. 140 ; « Tempo rubato », in : RIEWE, F., Handwörterbuch der Tonkunst, Gütersloh, Druck und Verlag von C. Bertelsmann, 1879, p. 256 ; « Tempo rubato », in : Reissmann, August, Handlexikon der Tonkunst, Berlin, Verlag von Robert Oppenheim, 1882, p. 554 ; « Rubato », in : RIEMANN, Hugo, Musik-Lexikon, Leipzig, Verlag des Bibliographischen Instituts, 1882, p. 787.

[16] Anonyme, « Ueber den Missbrauch des Tempo rubato », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 24 novembre 1802, vol. 5, n° 9, p. 145-149 ; Ibid., p. 145-146 : « Welchen Begriff haben die meisten unserer heutigen Sänger und Sängerinnen von Beobachtung der Mensur? » Notre traduction : « Quelle notion ont la plupart de nos chanteurs et chanteuses actuels de l’observation de la mesure ? » ; Ibid., p. 147-148 : « Wie selten sind die Sänger und Sängerinnen, die sich nicht selbst täuschen und wähnen, sie hätten Wunderproben von Talent und feinem Geschmack abgelegt und die Leidenschaft in ihrer ganzen Wahrheit dargestellt, wenn sie ein gegen den gesunden Menschenverstand erzwungenes Tempo rubato (die allermisslichste Metamorphose, die man mit dem schlichten Gange eines melodischen Satzes vornehmen kann) angebracht, oder was noch schlimmer, ein Recitativ!!! so schön ausgeziert haben, dass den Kenner ein Entsetzen befällt, die Kunst so mishandelt zu sehen und er im Gefühl des tiefsten Schmerzens nicht weiss, was er sagen soll. » Notre traduction : « Combien rares sont les chanteurs et chanteuses qui ne se trompent pas eux-mêmes et estiment qu’ils auraient déposé des preuves merveilleuses de talent et de goût raffiné, et représenté la passion dans toute sa vérité, lorsqu’ils ont appliqué contre le bon sens un tempo rubato forcé (la plus malheureuse des métamorphoses que l’on peut apporter au simple cours d’une phrase mélodique) ou, ce qui est plus grave encore, un récitatif !!! qu’ils ont orné de si belle manière que le connaisseur est horrifié de voir l’art si maltraité et qu’il ne sait pas ce qu’il doit dire, alors qu’il ressent la plus grande souffrance. » ; KOCH, « Über den technischen Ausdruck: Tempo rubato », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 11 mai 1808, vol. 10, n° 33, p. 513-519 ; KÖHLER, Louis, « Die persönliche Freiheit im Tempo », in : Neue Zeitschrift für Musik, 7 et 14 décembre 1882, vol. 78, n° 50 et 51, p. 539-548 et 553-554.

[17] KAMIENSKI, Lucian, « Zum „Tempo rubato“ », in : Archiv für Musikwissenschaft, octobre 1918, vol. 1, n° 1, p. 108–126.

[18] Ibid., p. 108-111.

[19] Ibid., p. 112-119.

[20] Ibid., p. 119-126.

[21] « Rhythmometer », in : KOCH, Heinrich Christoph, Musikalisches Lexikon, op. cit., p. 1253-1256.

[22] « Tactmesser », in : GATHY, August, Musikalisches Conversations Lexikon, op. cit., p. 454. Voir : « Tactmesser », in : HÄUSER, Johann Ernst, Musikalisches Lexikon, op. cit., vol. 2, p. 139-142.

[23] MÜLLER, Fritz, « Zu Johann Nepomuk Mälzels 100. Todestag », in : Neue Zeitschrift für Musik, juillet 1938, 105e année, n° 7, p. 771-772. Voir : WOLF, Rebecca, « Musik und Mechanik bei Johann Nepomuk Mälzel », in : Archiv für Musikwissenschaft, vol. 66, n° 2, 2009, p. 110-126. L’invention de ce qui allait devenir le métronome avait été saluée en son temps par la presse viennoise où elle fut également l’objet de controverses : Anonyme, « Melzels musikalischer Chronometer », in : Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat, 13 octobre 1813, n° 82, p. 489-490 ; WEBER, Gottfried, « Über eine chronometrische Tempobezeichnung, welche den Mälzel’schen Metronome, so wie jede andere Chronometer-Maschine entberhrlich macht », in : Allgemeine musikalische Zeitung, mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen Kaiserstaat, 19 juin 1817, vol. 1, n° 25, p. 204-209 ; ZMESKALL, Nicolaus von, « Tactmesser, zum praktischen Gebrauch geeignet », in : Allgemeine musikalische Zeitung, mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen Kaiserstaat, 28 août et 4 septembre 1817, vol. 1, n° 35 et 36, p. 293-300 et 305-308. Voir aussi : « Mälzel », in : LIPOWSKY, Felix Joseph, Baierisches Musik-Lexikon, Munich, Jakob Giel, 1811, p. 188-190.

[24] Voir : GOEBELS, Franzpeter, « Metronom (Chronometer, Taktmesser) », in : BLUME, Friedrich (éd.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel, Bärenreiter, 1961, vol. 9, p. 234-237 ; Ibid., p. 235 : « Zu Beginn des 19. Jh. gab Gottfried Weber ein aufrollbares Taschenmetronom heraus, ähnlich den heute noch gebräuchlichen, auf dem die verschiedenen Tempi durch Knoten markiert waren. Der eigentlich zum Ziele führende Schritt war der Einsatz eines starren, zweiseitig belasteten und etwa im unteren Viertel an einer Achse befestigten Doppelpendels, dessen oberes Gewicht verschiebbar ist. An dieser Lösung sind theoretisch und praktisch Captain Kater, der Kantor Stöckel, der Amsterdamer Mechanikus Winkel und der Wiener Hofkammermachinist Mälzel beteiligt. Der genaue Anteil eines jeden an dem sogen. Mälzelschen Metronom (1816 in Paris patentiert) ist heute kaum noch eindeutig auszumachen. » Notre traduction : « Au début du XIXe siècle, Gottfried Weber fit paraître un métronome de poche enroulable, similaire à celui qui est encore utilisé aujourd’hui, sur lequel les différents tempi étaient marqués par des nœuds. L’étape supplémentaire pour atteindre réellement l’objectif fut l’utilisation d’un double pendule rigide, chargé des deux côtes et fixé à un axe dans le quart inférieur à peu près, dont le poids supérieur peut être déplacé. Le capitaine Kater, le maître de chapelle Stöckel, le mécanicien Winkel d’Amsterdam et le machiniste de la cour de Vienne Mälzel ont participé de manière théorique et pratique à cette solution. La contribution exacte de chacun au soi-disant métronome de Mälzel (breveté en 1816 à Paris) n’est aujourd’hui presque plus clairement identifiable. » ; FÉTIS, François-Joseph, « Sur le métronome de Maelzel », in : Revue musicale, 1828, vol. 2, p. 361-364 ; F. J. K., « Anfrage und Bitte », in : Süddeutsche Musik-Zeitung, 12 juillet 1858, vol. 7, n° 28, p. 110 ; « Mälzel », in : BERNSDORF, Eduard, Neues Universal-Lexikon der Tonkunst, op. cit., vol. 2, p. 849-851 ; « Metronom », in : Ibid., vol. 2, p. 982-984 ; « Metronom », in : REISSMANN, August, Handlexikon der Tonkunst, Berlin, Robert Oppenheim, 1882, p. 276 ; « Mälzel », in : RIEMANN, Hugo, Musik-Lexikon, Leipzig, Verlag des Bibliographischen Instituts, 1882, p. 545 ; « Metronom », in : Ibid., p. 582-583 ; « Winkel », in : Ibid., p. 1015.

[25] « Tempobezeichnung », in : MENDEL, Hermann (éd.), Musikalisches Conversations-Lexikon, Berlin, Robert Oppenheim, 1878, vol. 10, p. 139 : « Tempobezeichnung, ursprünglich die Bezeichnung des Zeitmaasses durch die oben erwähnten, meist italienischen Kunstausdrücke; jetzt umfasst die Tempobezeichnung selbstverständlich auch die Metronombezeichnung (s. Tempo). » Notre traduction : « Indication de tempo, à l’origine l’indication de la mesure du temps par les termes techniques, le plus souvent italiens, mentionnés ci-dessus ; aujourd’hui l’indication de tempo comprend naturellement aussi l’indication métronomique (voir Tempo). »

[26] FROBENIUS, Wolf, « Tempo », in : BLUME, Friedrich (éd.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel, Bärenreiter, 1976, vol. 16, p. 1830 : « 3. Von der Zeit Beethovens bis zur Gegenwart. Das mus. Tempo seit der Zeit Beethovens ist durch zweierlei charakterisiert: durch den mehr oder minder weitgehenden Gebrauch von Tempomodifikationen und die (wenn auch nicht überall vorgenommene) metronomische Festlegung. » Notre traduction.

[27] STÖCKEL, J. G. E., « Ueber seinen musikalischen Chronometer », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 18 et 25 juin 1800, vol. 2, n° 38 et 39, p. 657-666 et 673-679 ; Anonyme, « Miscellen [Taktmesser, musikal.] », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 20 juillet 1803, vol. 5, n° 40, p. 705-707 ; STÖCKEL, J. G. E, « Noch ein Wort über den musikalischen Zeitmesser », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 26 octobre 1803, vol. 6, n° 4, p. 49-55 ; GUTHMANN, Friedrich, « Ein neuer Taktmesser, welcher aber erst erfunden werden soll », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 19 novembre 1806, vol. 9, n° 8, p. 117-119 ; Anonyme, « Miscellen » [« Taktmesser »], in : Allgemeine musikalische Zeitung, 5 mai 1813, vol. 15, n° 18, p. 305-307 [= Anonyme, « Miszellen », in : Wiener allgemeine musikalische Zeitung, 19 juin 1813, n° 25, p. 387-390] ; WEBER, Gottfried, « Noch einmal ein Wort über den musikalischen Chronometer oder Taktmesser », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 7 juillet 1813, vol. 15, n° 27, p. 441-447 ; Anonyme, « Nachrichten. / Wien, d. 16ten Nov. », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 1er décembre 1813, vol. 15, n° 48, p. 784-788 ; WALTER, A., « Wie bringt man angehende Klavierspieler dahin, dass sie strenge nach dem Takte spielen? », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 2 février 1814, vol. 16, n° 5, p. 77-83 ; WEBER, Gottfried, « Ueber die jetzt bevorstehende wirkliche Einführung des Taktmessers », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 6 et 13 juillet 1814, vol. 16, n° 27 et 28, p. 445-449 et 461-464. Voir aussi : TIERSCH, Otto, « Ueber Tempobestimmung », in : Neue Berliner Musikzeitung, 9 décembre 1868, vol. 22, n° 50, p. 399-400 ; GADIENT, Lorenz, « Sekunde, Takt und Pendelschlag: Zur Deutung der frühesten Metronom-Instruktionen », in : Archiv für Musikwissenschaft, vol. 62, n° 3, 2005, p. 192-219.

[28] Anonyme, « Mälzels Metronom », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 18 juin 1817, vol. 19, n° 25, p. 417-422.

[29] GRÖNLAND, Peter [Gld.], « Andreas Christian Sparrevogns Taktuhr », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 2 avril 1817, vol. 19, n° 14, p. 233-244.

[30] Anonyme, « Bestimmung der Tempos von Cramers Etudes p. Pf., nach Mälzels Metronom », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 10 septembre 1817, vol. 19, n° 37, p. 633 ; Anonyme, « Die Tempo’s sämmtlicher Sätze aller Symphonien des Hrn. L. v. Beethoven, von Verf. selbst nach Maelzels Metronom bestimmt », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 17 décembre 1817, vol. 19, n° 51, p. 873-874. Voir aussi : JÄHNS, Friedrich Wilhelm, « Tempo-Bezeichnungen nach Mälzl’s Metronom zur Oper Euryanthe. Gegeben von C. M. von Weber. Nebst dazu gehörigem Aufsatze von demselben », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 23 février 1848, vol. 50, n° 8, p. 123-127. D’après les documents déposés dans l’édition en ligne des œuvres complètes de Carl Maria von Weber (https://weber-gesamtausgabe.de/de/Index), le compositeur du Freischütz remercie l’éditeur parisien Maurice Schlesinger de lui avoir envoyé un métronome de Mälzel dans deux lettres datées du 6 et du 15 mars 1823 à Dresde, et affirme avoir envoyé au maître de chapelle Georg Valentin Appold les indications métronomiques de son opéra Euryanthe, acompagnées d’un petit article, dans une lettre à Gottfried Weber datée du 22 mars 1824 à Dresde.

[31] WINKEL, Dietrich Nikolaus, « Erklärung [über den Metronom] », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 1er juillet 1818, vol. 20, n° 26, p. 473 : « Erklärung. / Da ich nun Gelegenheit gehabt habe, einen Metronomen von Hrn. Mälzel zu sehen, so erkläre ich hierdurch, dass die Erfindung dieses Metronomen mir zugehört, und nicht Hrn. Mälzel. Beweise dafür befinden sich in meinem Aufsatz vom 14ten März 1818, welchen ich damals der Redact. der musikal. Zeitung übersendet habe. / Amsterdam, d. 9. Jun. 1818. / d. N. Winkel. » Notre traduction : « Déclaration. / Étant donné que j’ai enfin eu l’occasion de voir un métronome de M. Mälzel, je déclare ici que l’invention de ce métronome m’appartient et qu’elle n’appartient aucunement à M. Mälzel. Des preuves à cet effet se trouvent dans mon article du 14 mars 1818 que j’ai envoyé à l’époque à la rédaction de l’Allgemeine musikalische Zeitung. / Amsterdam, le 9 juin 1818. / d. N. Winkel. » François-Joseph Fétis rapporte d’importantes informations en faveur de Winkel dans le conflit qui l’oppose à Mälzel, en citant une longue lettre de « M. J. de Vos Willems, secrétaire perpétuel de la quatrième classe de l’Institut royal des Pays-Bas », datée du 31 juillet 1829 à Amsterdam : « Correspondance », in : Revue musicale, 1830, vol. 6, p. 56-59.

[32] Red., « Zur Geschichte des musikal. Metronomen », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 1er juillet 1818, vol. 20, n° 26, p. 468-472.

[33] MÄLZEL, Johann Nepomuk, « Anzeige », in : Allgemeine musikalische Zeitung, septembre 1821, vol. 23, Intelligenz-Blatt n° VIII, p. 33-35 ; HUMMEL, Johann Nepomuk, Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel, op. cit., p. 456-457.

[34] FINK, Gottfried Wilhelm, « Ueber das Bedürfniss, Mozart’s Hauptwerke unserer Zeit so metronomisirt zu liefern, wie der Meister selbst sie aufführen liess », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 19 juin 1839, vol. 41, n° 25, p. 477-480 ; « Zugleich mit Tomaschek’s Metronomisirung des Don Juan », in : Ibid., p. 480-481 ; FINK, Gottfried Wilhelm, « Ueber Metronomisirungsart », in : Allgemeine musikalische Zeitung, 6 novembre 1839, vol. 41, n° 46, p. 867-868.

[35] « Chronometer », in : BLUM, Robert, HERLOSSSOHN, Karl, MARGGRAFF, Hermann (éd.), Allgemeines Theater-Lexikon, op. cit., 1840, vol. 2, p. 154.

[36] « 7tes Kapitel. / Vom Gebrauch des Mälzelschen Metronoms (Taktmessers.) », in : CZERNY, Carl, Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule, op. cit., vol. 3, p. 48-50 ; « 8tes Kapitel. / Über das richtige, für jedes Tonstück geeignete Tempo. », in : Ibid., vol. 3, p. 50-57. Au contraire de Czerny, le théoricien Adolf Bernhard Marx inventorie les limites et les défauts du métronome : Marx, Adolf Bernhard, « Chronometer », in : SCHILLING, Gustav (éd.), Encyclopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, op. cit., 1840, vol. 2, p. 239-241. Voir aussi : SCHMIDT, August, « Über das Tempo oder Zeitmaβ in der Musik », in : Wiener allgemeine Musik Zeitung, 10 avril 1841, vol. 1, n° 43, p. 178-179 ; Anonyme, « Einige Worte über das musikalische Zeitmass », in : Süddeutsche Musik-Zeitung, 19 décembre 1853, vol. 2, n° 51, p. 201-202 ; Anonyme, « Gegen die Tactmesser », in : Süddeutsche Musik-Zeitung, 19 juillet 1858, vol. 7, n° 29, p. 114 ; BREIDENSTEIN, Helmut, « Mälzels Mord an Mozart. Die untauglichen Versuche, musikalische Zeit zu messen », in : Das Orchester (Mayence, Schott), vol. 55, n° 11, 2007, p. 8-15.

[37] MALLOCH, William, « Carl Czerny’s Metronome Marks for Haydn and Mozart Symphonies », in : Early Music, vol. 16, n° 1, 1988, p. 72-82.

[38] SEIFERT, Herbert, « Czernys und Moscheles’ Metronomisierungen von Beethovens Werken für Klavier », in : Studien zur Musikwissenschaft, vol. 34, 1983, p. 61-83 ; ROSENBLUM, Sandra P., « Two Sets of Unexplored Metronome Marks for Beethoven’s Piano Sonatas », in : Early Music, vol. 16, n° 1, 1988, p. 58-71 ; NOORDUIN, Marten, « Re-examining Czerny’s and Moscheles’s Metronome Marks for Beethoven’s Piano Sonatas », in : Nineteenth-Century Music Review, Cambridge University Press, p. 1-27, publié en ligne le 13 février 2017, DOI : 10.1017/S1479409817000027. Voir : Noorduin, Marten, « Czerny’s ‘impossible’ metronome marks », in : The Musical Times, vol. 154, n° 1925, 2013, p. 19-46.

[39] « Fünftes Kapitel. / Über Nutzen, Gebrauch und Anwendung des Mälzelschen Metronom’s (Zeitmessers.) », in : HUMMEL, Johann Nepomuk, Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel, op. cit., p. 455-457.

[40] Ibid., p. 455 : « Diese Erfindung neuerer Zeit ist eine der nützlichsten im Gebiete der Musik, und erfüllt ihren Zweck vollkommen;*) nur giebt es noch Viele, die bei der Anwendung des Metronom’s irrig meinen, er sei dazu bestimmt, dass man seinem gleichmässigen Gange durch alle Theile des ganzen Stücks hindurch folgen müsse, ohne dem Gefühle dabei Freiheit zu lassen. [*) Es wäre sehr zu wünschen, das jeder Komponist und Künstler im Besitz eines Metronom’s wäre; das jener seine Werke sorgfältig darnach bezeichnete, dieser das Tempo des vorzutragenden Stücks darnach auffasste, und auch, dies Gute zu fördern, die Lehrer ihre Schüler allgemeiner damit versorgten. Dies würde hoffentlich veranlassen, lautschlagende Metronome zu solchen Preisen zu liefern, dass selbst der wenig bemittelte Kantor auf dem Lande im Stande wäre, sich einen solchen anzuschaffen.] » Notre traduction : « Cette invention récente est l’une des plus utiles dans le domaine de la musique et elle remplit parfaitement son rôle ;*) mais nombreux sont ceux qui pensent encore de manière erronée, lors de l’utilisation du métronome, qu’il serait ainsi conçu que l’on devrait suivre sa marche uniforme à travers toutes les parties du morceau entier, sans laisser en même temps de liberté au sentiment. [*) Il serait hautement souhaitable que chaque compositeur et chaque artiste soit en possession d’un métronome ; que le premier caractérise soigneusement ses œuvres selon lui, que le dernier prenne conformément à lui le tempo de l’œuvre à exécuter, et aussi, pour promouvoir le bon, que les professeurs en approvisionnent plus généralement leurs élèves. Ceci pourrait peut-être conduire à livrer des métronomes sonores à des prix tels que même le maître de chapelle peu fortuné en milieu rural serait en mesure d’en acquérir un exemplaire.] »

[41] Voir : « ‟Tempi ordinariiˮ and the metronome », in : ROSEN, Charles, Beethoven’s Piano Sonatas. A Short Companion, New Haven/Londres, Yale University Press, 2002, p. 44-48 ; Ibid., p. 48 : « It was in the first decade of the nineteenth century that the reputations of Mozart and Beethoven were gradually established outside of Austria and its immediate neighbours, and were imposed above all in Paris and London, where they were acknowledged by 1810 as the supreme modern composers of instrumental music. Mälzel’s invention of the metronome followed hard upon this development, and it was enthusiastically promoted by Beethoven. The metronome was a useful engine in the Viennese campaign to colonize European musical life. » Notre traduction : « Ce fut dans la première décennie du XIXe siècle que les réputations de Mozart et de Beethoven furent progressivement établies en dehors de l’Autriche et de ses voisins immédiats, et s’imposèrent avant tout à Paris et à Londres, où ils furent reconnus dès 1810 comme les suprêmes compositeurs modernes de musique instrumentale. L’invention du métronome par Mälzel suivit de près ce développement et elle fut promue avec enthousiasme par Beethoven. Le métronome fut un moteur utile dans la campagne viennoise de colonisation de la vie musicale européenne. »

[42] Voir par exemple : Anonyme, « Ueber Tactmesser », in : Süddeutsche Musik-Zeitung, 5 juillet 158, vol. 7, n° 27, p. 106.

[43] « Vermischtes [Neuer Taktmesser von Joseph Mayr] », in : Neue Zeitschrift für Musik, 12 octobre 1855, vol. 43, n° 16, p. 172 : « Joseph Mayr, Mitglied des Orchesters am Wiener Hofoperntheater, erhielt ein Privilegium auf die Erfindung einer Tact-Maschine, welche durch Elektromagnetismus jedes einzelne Taktzeichen mittelst eines Taktstockes so wiedergiebt, wie der Orchesterdirigent dasselbe mit dem Taktstock oder durch den Druck auf eine Taste anzeigt. - Diese electromagnetischen Taktstäbe sind nach demselben Princip construirt, wie die bekannten electromagnetischen Uhren. Es sind Metronomen, die in beliebiger Anzahl durch Leitungsdrähte mit dem Normal-Metronom in Verbindung gesetzt, und durch den electromagnetischen Strom gezwungen werden, dieselben Bewegungen zu machen, welche jener angiebt. Ein solcher Taktmesser kann natürlich beliebig weit von dem Dirigenten angebracht und in Bewegung gesetzt werden. Der Hauptvortheil dieser Einrichtung ist, daβ Theater-Musik, auf oder hinter der Bühne, vom Orchester aus exact geleitet werden kann. » Notre traduction : « Joseph Mayr, membre de l’orchestre de l’Opéra de la cour de Vienne, a reçu un privilège sur l’invention d’une machine de mesure, laquelle reproduit au moyen d’une baguette, à travers l’électromagnétisme, chaque signe de mesure tel que le chef d’orchestre l’indique avec la baguette ou par la pression sur un bouton. - Ces bâtons de direction électromagnétiques sont construits d’après le même principe que les montres électromagnétiques bien connues. Ce sont des métronomes qui, quel que soit leur nombre, sont reliés par des câbles au métronome normal et sont forcés par le courant électromagnétique de faire les mêmes mouvements que celui-ci indique. Un tel métronome peut naturellement être placé et mis en mouvement aussi loin que nécessaire du chef d’orchestre. Le principal avantage de cet appareil est que la musique de théâtre peut être dirigée depuis l’orchestre avec exactitude, qu’elle soit située sur la scène ou en coulisse. »

[44] « Physicalisch-musicalische Versuche [Elektrischer Metronom] », in : Niederrheinische Musik-Zeitung, 4 août 1855, vol. 3, n° 31, p. 246 : « Eine andere und praktischere Anwendung der Naturwissenschaften auf die Musik ist die Erfindung eines elektrischen Metronoms durch Herrn Verbrügel in Brüssel. Der Zweck desselben ist, in der Oper die Chöre oder Orchester hinter der Scene, überhaupt alles, was hinter den Coulissen oder unter dem Podium u. s. w. gesungen, gespielt oder geblasen wird, in strenge Uebereinstimmung mit dem Tacte des Orchesters vor der Scene zu bringen. Dazu dient eine Art von elektrischem Telegraphen, welchen der Capellmeister am Directionspulte ohne alle Mühe mit einem Finger der linken Hand in Wirksamkeit setzt, und welcher dann den unsichtbaren Musikern durch eine mechanische Vorrichtung, die er in Bewegung setzt, genau denselben Tact markirt, den der Dirigent selbst schlägt. Berlioz soll sich desselben zuerst mit Erfolg in Brüssel bedient haben. » Notre traduction : « Une autre et plus pratique application des sciences naturelles sur la musique est l’invention d’un métronome électrique par Monsieur Verbrügel à Bruxelles. Le but de celui-ci est d’harmoniser strictement à l’Opéra les chœurs ou orchestres situés derrière la scène, et tout ce qui est chanté, joué ou soufflé derrière les coulisses ou sous le podium, etc., avec le rythme de l’orchestre situé devant la scène. À cet effet sert une sorte de télégraphe électrique que le chef d’orchestre met en activité depuis le pupitre de direction sans aucun effort avec un doigt de la main gauche et qui, à travers un dispositif mécanique qu’il met en mouvement, marque ensuite pour les musiciens invisibles exactement la même mesure que celle battue par le chef d’orchestre. Berlioz aurait commencé à utiliser ce dispositif avec succès à Bruxelles. » Voir : BERLIOZ, Hector, Grand Traité d’Instrumentation et d’Orchestration Modernes, Paris, Henry Lemoine & Cie, 1855, 2e éd., p. 308-309.

[45] « Vermischtes [Einführung des elektrischen Metronom an der Großen Oper zu Paris] », in : Neue Zeitschrift für Musik, 25 octobre 1861, vol. 55, n° 18, p. 160 : « Der elektrische Metronom, mit welchem bei den Berlioz’schen Concerten schon gelungene Versuche gemacht wurden, wird jetzt in der Groβen Oper in Paris eingeführt. Der Mechanismus, welcher vom Capellmeister mittelst eines Tastenwerkes mit der linken Hand dirigirt wird, communicirt mit einem Apparate, der ein Tactirstäbchen in Bewegung setzt. Der praktische Vortheil dieser Vorrichtung zur Erzielung genau übereinstimmender Tactangabe für hinter der Scene gleichzeitig mit dem Orchester mitwirkende Chöre, Militärmusik, Orgel u.s.w. liegt auf der Hand. » Notre traduction. Voir : Anonyme, « Nachrichten », in : Süddeutsche Musik-Zeitung, 21 octobre 1861, vol. 10, n° 42, p. 168 ; Anonyme, « Nachrichten. / Paris. », in : Süddeutsche Musik-Zeitung, 3 juin 1867, vol. 16, n° 22, p. 87.