À propos du tempo dans les musiques traditionnelles d’Afrique subsaharienne

Actes du colloque Le Tempo dans l'acte de performance (30-31 mars 2017), Université de Bourgogne / Conservatoire de Paris

En Afrique subsaharienne, les manifestations instrumentales ou vocales non tributaires d’une pulsation ne sont généralement pas considérées comme de la musique. Toute pièce musicale se réfère donc nécessairement à une pulsation dont on peut mesurer l’allure, c’est-à-dire le tempo. Le plus souvent, le tempo est inhérent à une pièce musicale donnée [1]. Comme le note Arom :

« Il traduit le mouvement intérieur de la musique à laquelle il est associé […] et présente une grande régularité ».

Il est par ailleurs stable durant l’exécution :

« Ces musiques ne connaissent ni accelerando, ni rallentando, ni rubato. Le tempo d’une pièce est immuable [2]. »

Il existe toutefois des exceptions. Dans certains cas, le tempo peut être modifié sous l’influence de facteurs externes. Dans des musiques liées à des rituels de possession, les musiciens font varier le tempo en fonction de l’état physique et mental des participants. En effet, les accélérations et décélérations successives peuvent parfois conduire à la transe. Pierre Verger, décrivant la sortie de novices de la divinité Ogun chez les Yoruba du Dahomey, en témoigne ainsi :

« C’est l’orchestre qui, de son rythme plus lent ou plus énergique, donnera le ton et l’atmosphère de la cérémonie : il est comme le cœur d’une personne dont les pulsations plus ou moins rapides en modifient le comportement [3]. »

D’autres facteurs, tels que la personnalité ou l’âge des musiciens, peuvent également entrer en jeu [4].

Pour décrire ces musiques, il semble alors plus pertinent d’indiquer une fourchette dans laquelle le tempo doit s’inscrire (en comparant, pour ce faire, plusieurs exécutions d’une même pièce par un même ensemble) plutôt qu’une référence métronomique unique.

Parfois, la variation de tempo, dépassé un seuil donné, entraîne la modification d’autres paramètres musicaux. C’est ce phénomène singulier que nous nous proposons d’étudier à travers un premier exemple, issu de la musique de danse des Mandingues, qui montrera que l’augmentation du tempo a une incidence sur le cadre métrique.

Le tempo peut aussi jouer le rôle de trait distinctif, permettant d’opposer des musiques par ailleurs très proches, et la variation de tempo peut être à l’origine de la création de nouveaux styles. C’est ce que le second exemple, provenant des musiques saka et agijo des chasseurs yoruba, mettra en évidence.

Variations de tempo dans les polyrythmies mandingues

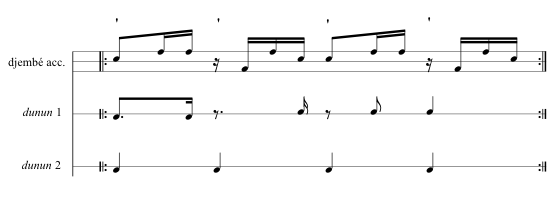

Contrairement à de nombreuses traditions musicales africaines, dans la musique de danse des Mandingues [5], le tempo peut varier au cours de la performance. Les polyrythmies qui servent de support à ces danses sont interprétées par des ensembles de tambours dont le nombre varie de deux à six, voire davantage. Ces tambours sont, le plus souvent, de deux types : les djembés [6], joués à mains nues et les dunun [7], frappés avec des baguettes.

Les parties constitutives des formules polyrythmiques sont réparties entre un djembé, confié au soliste, et un ou plusieurs djembés et dunun qui l’accompagnent. Les figures rythmiques réalisées par ces derniers sont autant d’ostinatos – stricts ou variés – qui servent de soubassement au jeu du soliste, cependant que ce dernier improvise à partir de phrases-clé inhérentes à chaque morceau.

Chaque formule polyrythmique est associée à une circonstance sociale, porte un nom spécifique, et accompagne un répertoire particulier de chants dansés. Les danses peuvent être féminines, masculines ou mixtes ; elles se déroulent généralement en deux phases successives. La première, collective, consiste, pour les danseuses ou les danseurs, disposés en cercle, à réaliser des pas de base en matérialisant la pulsation par l’appui de leurs pieds sur le sol. Pendant la seconde phase, la danse devient individuelle, les différents protagonistes intervenant à tour de rôle, face aux musiciens, pour enchaîner diverses figures chorégraphiques. La transition entre la première et la seconde phase de la danse est marquée par une forte accélération du tempo, qui peut, au gré de la danseuse ou du danseur soliste, perdurer pendant la seconde.

Paradoxalement, au cours de celle-ci, c’est au danseur ou à la danseuse – et non aux percussionnistes – que revient l’initiative du changement de tempo.

Une fois que les mouvements de la danseuse ou du danseur amorcent l’accelerando, le tambourinaire soliste s’y conforme, entraînant avec lui ses acolytes. Pour ce faire, il réalise une figure dont il frappe toutes les valeurs opérationnelles minimales [8]. Cette figure porte un nom – golobali –, qui signifie « échauffement ». Puis, prenant l’initiative à son tour, le soliste conclut la séquence par une figure-signal de quatre pulsations, désignée par le terme tigeli – littéralement, « la coupure [9] ». Après quoi, le processus d’accélération cesse, le tempo se stabilise – voire redescend quelque peu – pour laisser place à une nouvelle accélération. Cette pratique montre à quel point musique et chorégraphie sont en interaction permanente.

Néanmoins, il est à noter que la figure de solo golobali ne s’accompagne pas nécessairement d’une modification de tempo, la danseuse ou le danseur ayant toute liberté de choisir ou non d’accélérer [10].

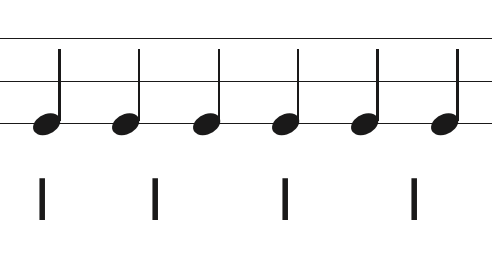

La transcription qui suit est un exemple de réalisation de la figure golobali, qui correspond ici à une subdivision binaire de la pulsation en valeurs opérationnelles minimales :

Ci-dessous, une autre réalisation de cette figure, lorsque cette subdivision est ternaire :

Chez les Mandingues, comme dans une grande majorité des populations d’Afrique subsaharienne, lorsqu’une pièce procède de l’un de ces deux types d’organisation métrique, celle-ci demeure immuable pendant toute la durée de son déroulement. Or, il arrive que l’accélération suscite un changement de l’organisation métrique de la pièce ; à un moment donné, en effet, ce qui jusque-là était binaire peut progressivement devenir ternaire.

En voici un exemple avec la formule polyrythmique sunu, originaire de l’est du Mali, qui accompagne un répertoire de danses de divertissement. Les transcriptions suivantes sont deux versions de sunu provenant de la région de Bamako.

Ci-dessous, la phase binaire ; le tempo se situe dans une fourchette allant de 88 BPM à 160 BPM[11] :

Puis, le tempo accélérant jusqu’à atteindre un certain seuil (autour de 160 BPM), la métrique change et devient ternaire :

Ici encore, ce sont les pas de danse qui sont à l’origine du processus de transformation, car une figure chorégraphique spécifique est dévolue au passage du binaire au ternaire.

Saka et agijo, deux répertoires distinguables par leur tempo

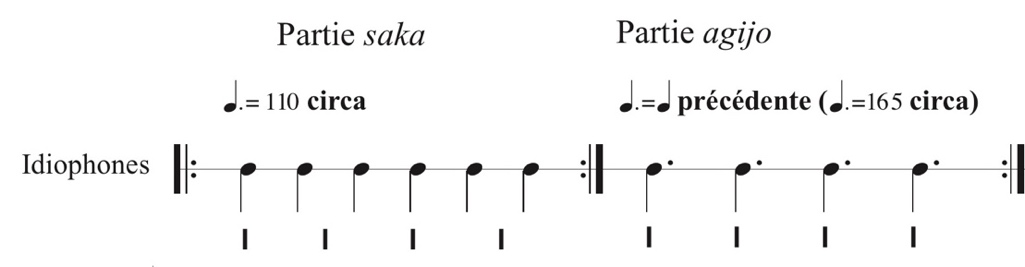

Un autre cas intéressant est celui des répertoires chantés saka et agijo des chasseurs yoruba. Si les détenteurs de ces répertoires distinguent deux catégories différentes, saka et agijo présentent des ressemblances troublantes, qui concernent aussi bien les chants que leur accompagnement, confié à des instruments à percussion. Il arrive souvent que les deux répertoires soient réunis au cours d’une même performance ; dans ce cas, les chants saka forment la première partie et les chants agijo la seconde. La différence la plus saillante entre ces répertoires, et la seule à être confirmée par les musiciens, réside dans leurs tempi respectifs : « saka avance, tandis qu’agijo court ».

Saka et agijo sont des répertoires très localisés. On les trouve principalement au centre-est du Bénin, sur les territoires des royaumes yoruba de Kétou et Savé, ainsi que dans la ville d’Ijio au Nigeria [12].

Ces répertoires sont réservés à certains membres de la communauté. Hormis les tambourinaires, qui sont des musiciens invités, tous les autres participants appartiennent nécessairement à la confrérie des chasseurs. En effet, cette musique a pour fonction de célébrer Ogun, divinité pan-yoruba aux multiples visages, que les chasseurs honorent d’une façon qui leur est spécifique [13].

Une performance de saka/agijo se déroule généralement sur plusieurs heures. La partie saka, qui comporte au moins trente chants, est plus longue que la partie agijo, qui n’en compte qu’une vingtaine. Dans la partie saka, chaque chant est répété plusieurs fois avant d’être enchaîné au suivant et l’ensemble instrumental accompagnateur joue sans interruption. Le déroulement d’agijo est plus discontinu : une interjection d’un nouveau chanteur soliste est souvent intercalée entre chaque chant, cependant que l’orchestre s’arrête quelques secondes ; ce nouveau soliste entonne alors le chant suivant a cappella.

Le saka comporte généralement un léger accelerando, son tempo passant progressivement de 90-100 BPM à 100-120 BPM. Le tempo d’agijo dépend du tempo final de saka : il est toujours une fois et demie plus rapide que celui-ci, et donc compris entre 150 et 180 BPM. Une fois la partie agijo lancée, son tempo reste le même jusqu’à la fin de la performance.

Si chacun des deux répertoires est constitué de chants qui leur appartiennent en propre [14], il est fréquent d’entendre dans la partie agijo d’une performance une pièce appartenant au répertoire saka et vice-versa. Tous les chants présentent en effet des caractéristiques similaires.

Du point de vue de leur structure, les chants alternent des solos et des chœurs réalisés en homophonie. Les solos sont exécutés à tour de rôle par des chasseurs et les chœurs par leurs épouses, qui dansent en même temps qu’elles chantent et marquent la pulsation de leurs pas. La pulsation est toujours subdivisée de manière ternaire.

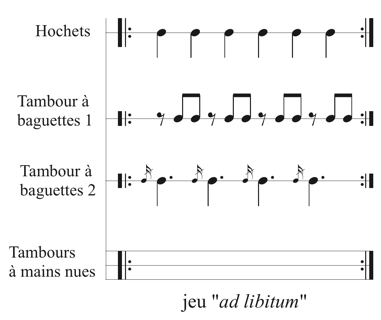

Les parties d’accompagnement des deux répertoires sont confiées à un ensemble constitué d’idiophones et de membranophones.

Saka est obligatoirement accompagné par des hochets à grenaille interne (qui portent le nom de « saka »), dont le nombre varie de quatre à huit. Dans le répertoire agijo, les hochets peuvent être remplacés par une longue poutre de bambou frappée par quatre ou cinq musiciens munis de baguettes.

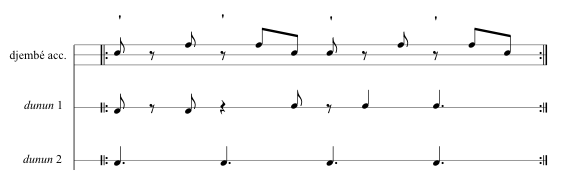

Le même ensemble de tambours accompagne saka et agijo. Cet ensemble peut être différent d’une localité à l’autre, mais il comprend généralement quatre instruments, deux tambours frappés à l’aide de baguettes – plus rarement, d’une baguette et d’une main – et deux tambours frappés à mains nues.

Les tambours, de dimensions et de registres différents, jouent chacun un rôle spécifique au sein de l’ensemble : les tambours avec baguettes sont chargés de matérialiser la pulsation, tandis que les tambours frappés à mains nues dialoguent en improvisant [15].

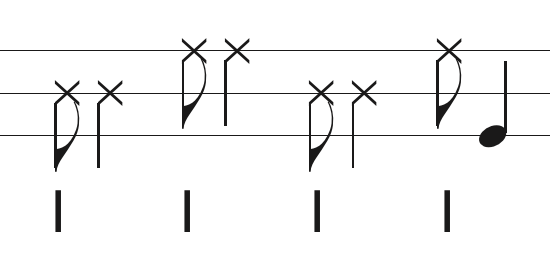

Dans le répertoire saka, les hochets utilisent deux modes de jeu. Le premier consiste à frapper alternativement le hochet contre la paume de la main opposée à celle qui tient l’instrument puis sur le pied du musicien, qui est assis au sol. Il en résulte la figure suivante :

Le second mode de jeu consiste à secouer le hochet de manière isochrone :

Les deux modes de jeu sont combinés pour obtenir différentes figures de quatre pulsations. Toutes ces figures sont articulées de façon binaire et entretiennent, de ce fait, un rapport de 3 : 2 avec la pulsation qui, on l’a dit, est ternaire.

Le tambour frappé avec baguettes le plus grave matérialise la pulsation, tandis que les frappes du plus aigu coïncident avec les deux subdivisions situées à contretemps :

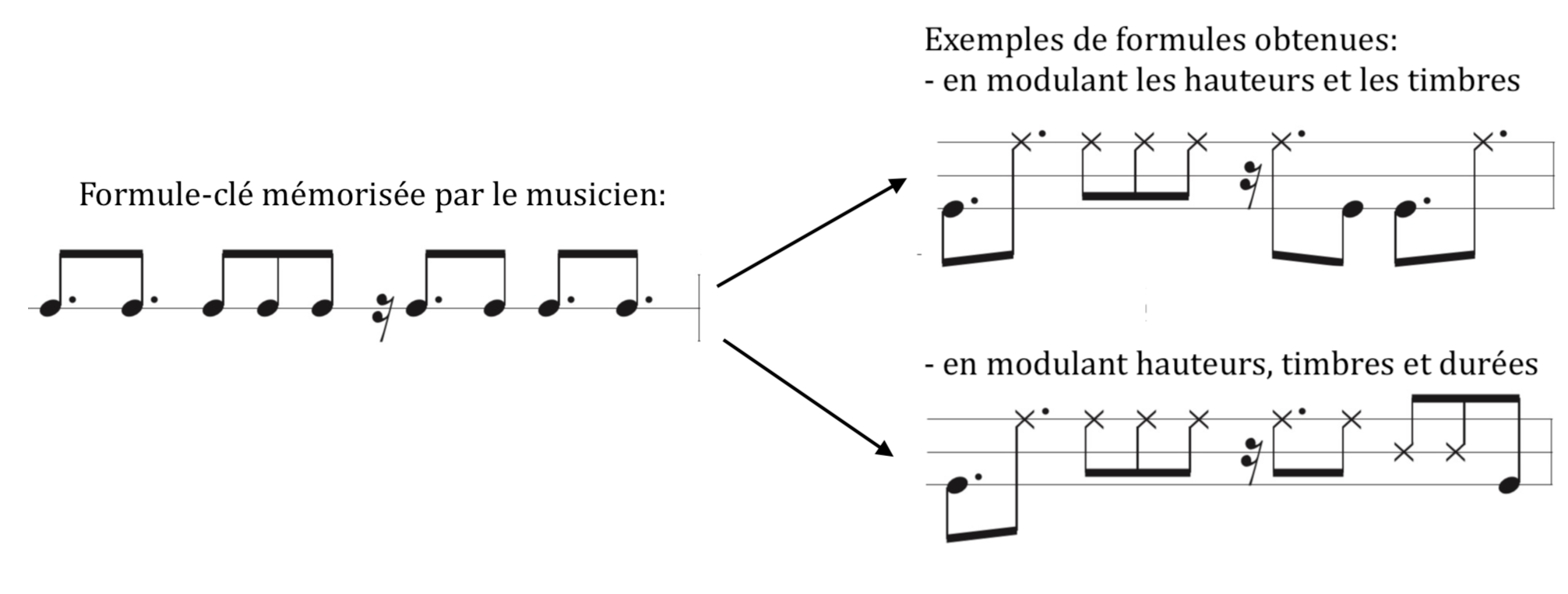

Quant aux tambours joués à mains nues, ils improvisent à partir de proverbes rythmés et de formules-clé préalablement mémorisées. Malgré l’absence de texte verbal, les proverbes sont reconnus parce qu’ils sont peu nombreux, stéréotypés, et que les tambourinaires en reproduisent le flux et l’intonation sur trois hauteurs distinctes [16]. Les formules-clé, au nombre de vingt environ, sont modulées du point de vue des timbres, des hauteurs et des durées pour créer d’innombrables figures de deux ou quatre pulsations. En voici un exemple [17] :

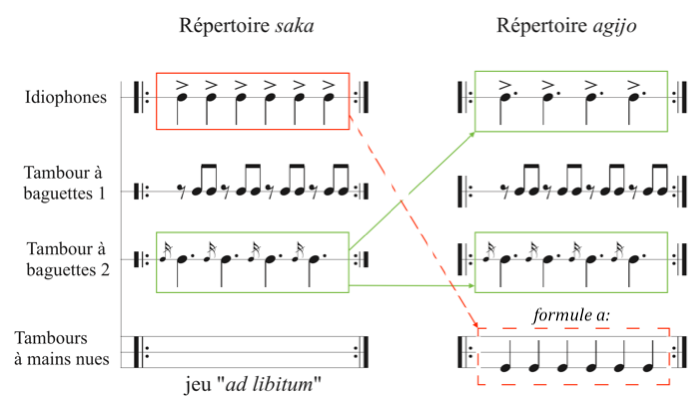

En superposant les parties instrumentales dans leur expression la plus simple, on obtient la formule polyrythmique suivante :

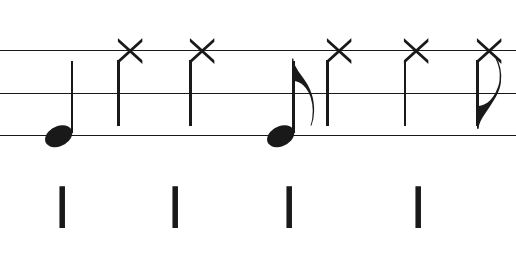

L’accompagnement du répertoire agijo est sensiblement différent. Les idiophones (hochets ou poutre frappée) sont utilisés pour marquer la pulsation :

Les tambours à baguettes monnayent cette pulsation comme dans le répertoire saka.

Les tambours frappés à mains nues peuvent, tout comme dans saka, « parler » en imitant les tons de langue ou interpréter des formules-clé. Mais, ici, il s’agit de figures déjà déterminées du point de vue des durées, des timbres et des hauteurs. Ces figures sont au nombre de trois :

| a |  |

b |  |

c |  |

En comparant les formules d’accompagnement de saka et d’agijo, on voit que certaines figures « circulent » entre les deux répertoires :

Cette brève analyse montre que le tempo n’est pas le seul trait distinctif entre saka et agijo. L’organisation interne de la polyrythmie permet aussi de discriminer les deux répertoires. Mais dans le cas qui nous intéresse, polyrythmie et tempo sont intimement liés. On l’a dit, pendant la performance, agijo est toujours joué à un tempo une fois et demie plus rapide que le tempo final de la partie saka. Or les figures des idiophones de saka et d’agijo entretiennent un rapport de 3 : 2. Les joueurs d’idiophones continuent donc d’exécuter les mêmes gestes à la même vitesse :

Au moment du passage de saka à agijo, la sensation est que la musique se modifie autour du battement des idiophones [18] – sensation renforcée par le fait que ces instruments sont nombreux et toujours joués fortissimo. On peut donc supposer que la fonction de cette équivalence est de relier les deux parties de la performance et que la différence dans l’organisation de la polyrythmie entre saka et agijo résulte indirectement de la variation de tempo.

Pour certains chasseurs yoruba, le répertoire saka est issu du répertoire agijo. Pour d’autres, ils dérivent tous deux d’une musique plus ancienne, qui aurait disparu. Les éléments dont nous disposons à ce jour ne nous permettent pas de trancher, mais tous les indices convergent vers l’idée qu’une même matrice sous-tend les deux répertoires [19] et que le tempo constitue bien le principal critère pour les distinguer.

Conclusion

Si la majorité des musiques d’Afrique subsaharienne ont en commun la stabilité du tempo au cours de l’exécution, il en est d’autres pour lesquelles la variation du tempo constitue un trait caractéristique. Cette variation, consistant généralement en une accélération, loin d’être accidentelle, répond à des besoins précis. Différents facteurs peuvent en être à l’origine. Il peut s’agir d’éléments externes, comme la danse. Ainsi, dans le cas de certains répertoires mandingues, les danseurs et danseuses déterminent, par l’allure de leurs pas, l’accélération du tempo de la musique accompagnant leur chorégraphie. Cette modification peut aussi relever des nécessités internes à la musique : chez les Yoruba, elle permet de discriminer deux répertoires – ici saka et agijo –, bien qu’ils aient en commun nombre de traits musicaux.

Elle peut alors provoquer une modification du matériau musical lui-même, qu’il s’agisse du rythme ou du cadre métrique (cf. exemple mandingue) ou d’une redistribution des formules d’accompagnement (comme en témoigne la formule polyrythmique des saka et agijo yoruba).

Le tempo pourrait aussi constituer un marqueur pour distinguer différentes générations de musiciens. Ainsi, il semblerait que, chez les Yoruba, saka et agijo soient exécutés à des tempi plus rapides par les jeunes que par leurs aînés.

Qu’il soit extrêmement stable ou, a contrario, qu’il fasse l’objet de variations, le tempo doit donc toujours être considéré comme un paramètre essentiel de ces musiques.

Pour citer cet article :

DELÉTRÉ Cécile, ANDRÉ Julien, « À propos du tempo dans les musiques traditionnelles d’Afrique subsaharienne », Actes du colloque Le Tempo dans l'acte de performance (30-31 mars 2017), Université de Bourgogne / Conservatoire de Paris (CNSMDP), Les Éditions du Conservatoire, 2021,

https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/propos-du-tempo-dans-les-musiques-traditionnelles-dafrique-subsaharienne

[1] Simha Arom, « Structuration du temps dans les musiques d’Afrique centrale : périodicité, mètre, rythmique et polyrythmie », Revue de musicologie, T. 70, n°1, 1984, p. 10.

[2] Simha Arom, « L’arbre qui cachait la forêt : principes métriques et rythmiques en Centrafrique », Revue belge de musicologie, vol. 52, 1998, p. 183.

[3] Pierre Verger, « Une sortie de Iyawo dans un village nago au Dahomey », in Études dahoméennes n°6, Porto-Novo, IFAN, Gouvernement du Dahomey, 1951, p. 12. Le mot « rythme » doit bien sûr être entendu ici au sens de « tempo ».

[4] Vincent Dehoux et al., « De la Centrafrique au Cameroun, un itinéraire rythmique », Cahiers de musiques traditionnelles, Genève, ADEM, n°10, 1997, p. 93.

[5] Les Mandingues occupent, en Afrique Occidentale, un vaste territoire qui s’étend de part et d’autre de la frontière séparant la Guinée du Mali et se prolonge vers l’ouest, à travers le Sénégal et vers le sud jusqu’en Côte d’Ivoire.

[6] Le djembé est un membranophone en forme de calice. Le fût est constitué d’un bloc de bois évidé. La partie supérieure est recouverte d’une peau de chèvre ou d’antilope tendue grâce à un système de laçage. Il est joué à mains nues, trois timbres sont obtenus selon les différentes attaques de la main sur la peau.

[7] Le dunun est un tambour cylindrique à double membrane. Le fût est en bois évidé ou en métal. Une peau de vache ou de chèvre est placée à chaque extrémité ; les peaux sont rendues solidaires par un laçage. L’une des peaux est frappée au moyen d’une baguette.

[8] La valeur opérationnelle minimale correspond à la « plus petite durée pertinente issue de la subdivision de la pulsation ». Voir Simha Arom, Polyphonies et polyrythmies instrumentales d’Afrique centrale. Structure et méthodologie, vol.1, Paris, SELAF, 1985, p. 183.

[9] À ce sujet, voir également Eric Charry, Mande music, University of Chicago Press, 2000, p. 223.

[10] Nous avons également pu constater que dans certaines régions, les accélérations de tempo sont plus marquées (au Mali, par exemple) que dans d’autres (telles qu’en Haute-Guinée), où le tempo inhérent aux pièces demeure relativement constant.

[11] BPM est l’abréviation de beats per minute, que l’on peut traduire par « battements par minute ».

[12] Le peuple yoruba est constitué de plusieurs groupes de population, répartis dans une quinzaine de royaumes interdépendants. Tous les groupes partagent la même langue et le même mythe des origines. Mais certains ont conservé ou bâti au fil des siècles des traditions, et notamment des traditions musicales, qui leur sont propres.

[13] Ogun est la divinité de tous les usagers du fer chez les Yoruba. Selon la tradition, Ogun possède sept visages, c’est-à-dire de très nombreux aspects. Ses adeptes, qui peuvent être aussi bien chasseurs, coiffeurs, sculpteurs, forgerons, chauffeurs, mécaniciens, sont particulièrement nombreux et ont des façons différentes de le célébrer.

[14] Le répertoire saka compte plus de cent chants et le répertoire agijo, une trentaine.

[15] A Ijio, saka et agijo sont accompagnés par deux tambours ijagede et deux tambours bolojo. Les ijagede, chargés de la pulsation, sont des tambours coniques longs et étroits dotés d’une peau d’ourébi cerclée ou chevillée. Les bolojo, chargés des solos, sont des tambours cylindriques dotés d’un pied unique et d’une peau d’antilope fixée par laçage.

[16] La langue yoruba possède trois tons de registre, ce qui signifie que, pour qu’un énoncé soit compris, les différentes syllabes qui le composent doivent être prononcées en respectant une hauteur relative grave, medium ou aiguë. Les instruments de musique yoruba capables d’émettre trois hauteurs au minimum sont tous susceptibles de se substituer, par moments, à la parole en imitant, entre autres choses, les trois tons de la langue.

[17] La convention d’écriture adoptée ici utilise une portée à trois lignes pour distinguer les trois hauteurs produites par le tambour. Les têtes de notes en forme de croix indiquent des sons secs, alors que les têtes de notes standard indiquent des sons résonnants.

[18] Cette sensation a été confirmée par plusieurs entretiens avec les musiciens.

[19] Outre les arguments exposés ici, on peut signaler également que certains auteurs de saka sont encore vivants et que l’ensemble accompagnateur de saka et agijo, mélangeant deux familles de tambours, est très inhabituel chez les Yoruba, ce qui témoigne a priori de l’émergence récente de ces répertoires.