Du tactus au tempo : temps et évolution de la subjectivation

Actes du colloque Le Tempo dans l'acte de performance (30-31 mars 2017), Université de Bourgogne / Conservatoire de Paris

L’apparition du tempo coïncide avec une évolution majeure du rapport au temps, c’est-à-dire de la construction de la subjectivité. Retracer son histoire, c’est l’inscrire dans des enjeux scientifiques et anthropologiques fondamentaux. Il est donc impensable d’en faire le tour et nous chercherons ici à faire seulement sentir cette évolution à travers quelques exemples qui proposent des balises dans l’histoire de la musique, et, dans un second temps, à énumérer les têtes de chapitres dans lesquelles l’apparition du tempo doit être replacée. Ce sont des jalons, éléments épars d’une histoire de l’expérience subjective. Nous reprendrons ici des éléments bien connus en essayant de les inscrire dans une perspective historique qui les intègre dans les enjeux épistémologiques et herméneutiques larges des XVe et XVIe siècles. Ce faisant, il s’agit surtout de lancer des pistes pour une réflexion destinée à être approfondie, critiquée, précisée historiquement.

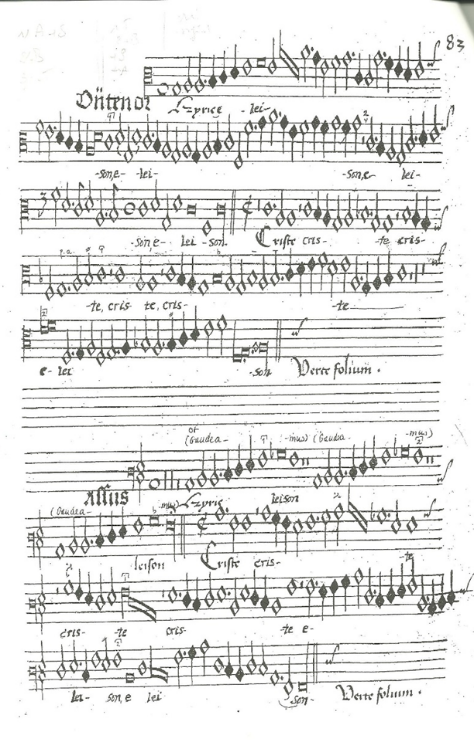

Le temps de la grande polyphonie du XVe siècle est le tempus, régi par le tactus. Le mot tempo relève de l’entrée des langues vernaculaires dans le vocabulaire critique et scientifique. Avant de chercher les théorisations de l’époque, on peut partir d’une partition (voir les exemples suivants) et d’une écoute, par exemple celle de la Missa Gaudeamus de Josquin des Prés (1450-1521), écrite en pleine deuxième moitié du Quattrocento, vers 1480 et publiée en 1502 à Venise chez Petrucci.

Le temps de cette musique est celui du balancement régulier de lignes vocales dynamiques qui évoluent en traversant les « notes » qui ne sont pas pensées au départ comme un son percussif immobile mais comme un cadre pour un parcours fait de flux et reflux croisés. C’est le son d’une musique modale hexacordale. L’émission vocale est fluide, malléable, continue, comme dans toutes les musiques modales. On ne s’arrête pas sur une « note » comprise comme une « hauteur ». Le chanteur regarde la partition et pour ainsi dire traverse la note qui est comprise comme un intervalle de temps sonore, un dynamisme, une direction, à une hauteur plus ou moins stable. Sa figuration n’est pas univoque : ainsi, la même figure de note peut avoir une valeur différente. Par exemple, selon le contexte, une même figure de brève vaut un ou deux. La forme que prend la note lorsqu’elle est écrite renvoie à quelque chose qui existe de manière abstraite, « la longue », « la brève », « la demi-brève » … Mais la durée concrète de ces valeurs abstraites n’est pas totalement écrite et doit être interprétée : sa figuration n’est pas liée au tactus. Celui-ci est une sorte de canalisateur d’énergie sonore, mu par un balancement, un ressort qui préexiste, qui est régulier et toujours à peu près le même.

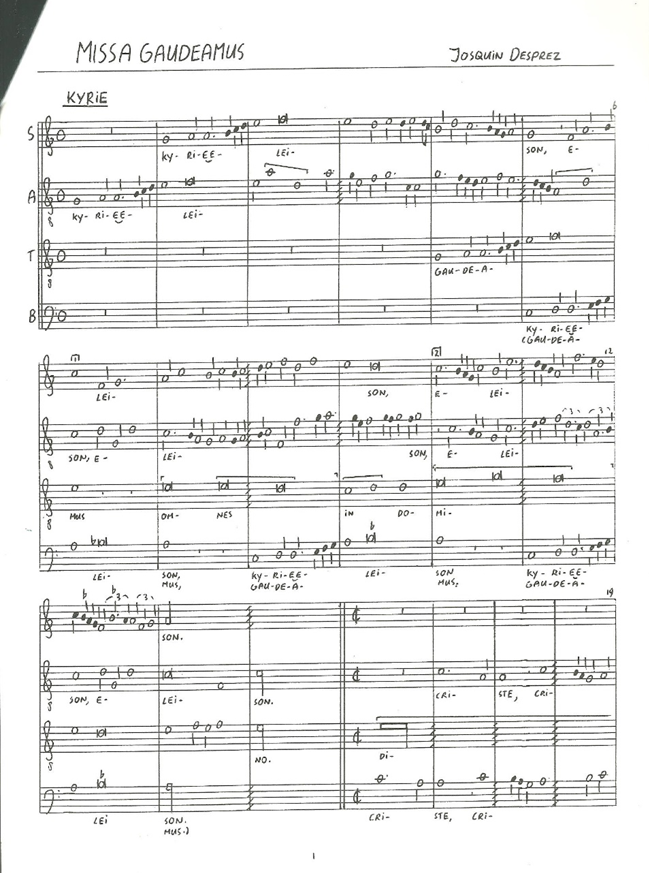

La partition de la Messe Gaudeamus de Josquin des Prés contient des indications temporelles : le temps « parfait » s’oppose à un temps dit « imparfait », pour le Christe. C’est d’abord une valeur symbolique, trois pour le Père et deux pour le Fils. On sent la différence entre les deux par un balancement un peu différent : il ne s’agit pas du tout d’une carrure, d’une mesure ou de l’alternance d’un temps fort et d’un temps faible.

L’ensemble est disposé en parties séparées, mais sur deux pages. Un excellent chanteur peut réussir à savoir où en est son voisin lorsqu’il suit sa propre ligne, mais le but n’est pas d’avoir en un seul coup d’œil une représentation de l’édifice sonore à un instant donné, à la différence de ce qui va s’imposer avec le tempo. Il est au contraire d’éprouver la manière dont chaque ligne collabore à créer un tissu homogène tout en étant individualisée. Ce n’est pas exactement non plus ce que nous appelons « musique de chambre » ou « partition d’orchestre » : les parties ne sont pas éditées de façon séparées (un livre pour chaque voix, comme plus tard les madrigaux de Monteverdi) ou disposées à l’envers l’une de l’autre, de sorte à permettre à deux chanteurs face à face de chanter ensemble, comme plus tard certains psaumes de Thomas Morley, par exemple. Les deux pages qui réunissent les quatre parties sont importantes : elles figurent le fond à partir duquel les lignes vocales existent. Chaque ligne peut être confiée à un, deux, trois chanteurs selon l’effectif de la capella, mais il ne s’agit pas de « pupitre », de bloc de voix qu’il faut marier les uns aux autres : les chanteurs sont dispersés dans le groupe des musiciens et chacun assure sa ligne de manière individuelle. Il est à la fois soliste et totalement intégré dans la texture générale.

Le temps est unifié entre les quatre protagonistes parce qu’ils s’échangent les mêmes bribes mélodiques (issues d’une intonation grégorienne de l’introït de la fête de l’Assomption, Gaudeamus omnes in domino). Par l’homogénéité des éléments mélodiques qui circulent entre eux, ils éprouvent la joie d’évoluer, de manière singulière, à l’intérieur d’un même temps, d’un temps unifié, ce que permet le tactus. (Avec toutes les précautions méthodologiques nécessaires, et pour aller vite, on peut être tenté de faire correspondre à cette unification temporelle l’aventure spatiale de la perspective, où l’espace est unifié et accueille les objets en son sein. Cette idée doit évidemment être discutée). Le temps n’est pas stratifié, fait de couches hétérogènes qui se rencontrent parfois, comme le temps polyphonique médiéval du siècle précédent. Il est construit comme un tout homogène et mouvant, à l’intérieur duquel on peut évoluer et faire advenir, par instant, une singularité.

Le texte, Kyrie, est celui d’une plainte. Mais cette plainte est traversée par la joie de la fête de l’Assomption, ce que dit le mode grégorien et l’écriture de la pièce. L’Agnus dei par exemple, construit sur les mêmes principes et la même intonation grégorienne, est écrit bien différemment, en fonction de la place de cette prière dans la messe. Donc cette musique dit un affect, extrêmement fin, mélange de plainte et de joie ; il ne s’agit pas en revanche d’un affect individuel, d’une passion singulière.

Le mot tactus est théorisé assez tardivement. On le trouve, semble-t-il, pour la première fois sous la plume du théoricien allemand Adam de Fulda en 1490. « Tactus est continua motio in mensura contenta rationis [1] », « le tactus est le mouvement continu dans une mesure déterminée par le calcul », tentative de théorisation difficile d’un fait assez simple que le chanteur d’une capella maîtrise parfaitement.

|

|

Figure 1. Josquin des Prés, Missa Gaudeamus, manuscrit de Cambrai, Bibliothèque municipale 18, folio 82 v°, vue n° 176 [2]

Une juxtaposition de ce fac simile avec la partition comme elle serait notée aujourd’hui montre, visuellement, l’écart de ce rapport au temps que nous devons comprendre :

Figure 2. Transcription du Kyrie de la messe Gaudeamus de Josquin des Prés

À la fin du XVIe siècle, c’est-à-dire au moment où émerge la partition et la notion de tempo, on copie ainsi en partition les œuvres de Josquin [3]. C’est bien un nouveau rapport au temps qui s’installe, et il touche la composition des œuvres comme leur écriture. Est-il possible de retracer des nœuds importants jalonnant l’émergence du tempo ?

1. La notion de tempo entre dans la musique autour de 1600

Irmgard Herrmann-Bengen s’est penché de manière très approfondie sur la question [4]. On voit l’idée moderne de tempo émerger de plusieurs manières, et d’abord dans des textes accompagnant l’édition de musique.

Ce sont des indications de mouvement qui figurent dans les publications instrumentales (le mot tempo n’est pas présent) : El Maestro du compositeur espagnol pour luth Luys Milan, en 1536 ; chez Narvaez, dans les Seys libros del Delphin de 1538…. Il y en aurait moins en France, et pas du tout par exemple dans les œuvres contemporaines de Denis Gaultier. On trouverait le terme veloce dans des œuvres pour flûtes Intitulata Fontegara de Silvestro di Ganassi dal Fontego de 1535… Le terme allegri apparaîtrait dans le livre d’orgue de Bernardino Bottazzo, au 16e avertissement, opposé à melanconici ou à mesti : « regola di fareche i canti fermi melanconici siano allegri ». En Allemagne, Hans Newsidlers dans son New geordnet Künstlich Lautenbuch (1536-1544) « er muss garser behend (prompt, agile, souple) /geschlagen werden/sunst lautet nit wol » — (« cela doit être joué de manière souple, sinon, cela ne sonne pas bien »). Il n’y en a absolument pas dans les grandes compositions polyphoniques de la même époque, Palestrina, Lassus, etc.

Cela relève d’un chemin vers la musique instrumentale artistique. Il ne s’agit plus de transcriptions instrumentales d’œuvres vocales, ni d’œuvres à danser, mais d’œuvres musicales autonomes que l’on apprécie pour leur facture rappelant l’improvisation, pour leurs coloris, etc. Les œuvres instrumentales ont désormais un sens spécifique qui provient de la manière dont on les joue, et pas du texte d’une chanson auquel elles se réfèrent. Il y a donc parfois besoin d’indications plus précises sur la manière de les jouer, celle-ci étant ce qui leur donne sens. Ces mots apparaissent dans les préfaces et pas sur les partitions. Frescobaldi notamment, un peu plus tardif, est très riche en termes cherchant à caractériser la vitesse.

On trouve aussi des indications de ce genre dans les traités théoriques. Gioseffo Zarlino, dans ses Instituzioni Harmoniche, en 1558, évoque : « la materia contenuta nella oratione : se sara allegra si dè procedere con movimenti gagliardi e veloci ; cioè con figure, che portano seco velocita di tempo ; come sono le minime e les semiminime : ma quando la materia sara flebile, si dè procedere con movimenti tardi e lenti [5]. « Elle sera allègre si elle doit procéder avec un mouvement gaillard et rapide ; c’est-à-dire avec les figures qui portent la vélocité du tempo, comme le sont les minimes et les semi-minimes ; mais lorsque la matière sera plaintive, on doit procéder avec un mouvement long et lent » Le terme allegro se rencontre souvent dans son traité. Il faudrait faire une étude plus approfondie, mais relevons que Zarlino évoque l’orazione, le discours musical, et non pas une théorie en soi du temps, comme on en avait l’habitude au Moyen-Âge ou au Quattrocento. Pour sa part, Vicentino Giustiniani, dans son Discorso sopra la musica de suoi tempi, en 1628, aurait introduit les termes d’adagio et de presto.

Michael Praetorius est l’un des premiers théoriciens à utiliser le mot « tempo ». Il les relie au signe de tactus : C c’est-à-dire lento, tarde, langsam et C barré, c’est-à-dire presto, velociter, geschwindt [6]. Le terme devient peu à peu courant. En 1703, Sébastien de Brossard l’utilise dans son Dictionnaire [7].

Ces indications sont liées, dans la musique vocale, à la notion de représentation. Giulio Caccini, au début du XVIIe, dans les Nuove musiche, les utilise dans la préface [8]. Ainsi dit-il, le madrigal Deh dove son fuggiti se chante : « escla più viva » ; « escla senza misura più larga » ; « escla. Rinforzata ». « escla. Con misura quasi favellando in armonia con la sudetta sprezzatura » etc. (exclamation plus vive, sans mesure et plus large, renforcée, avec une mesure comme en parlant en harmonie avec la grâce indiquée plus haut ». Au-dessus d’exemples, ce sont des indications donnant des pistes pour bien dire le texte, dans un chant à voix seule (et non plus dans la polyphonie). La sprezzatura cherche à figurer par d’infimes variations de timbre ou d’intensité une sorte de singularité de l’individu, dans sa manière de parler [9].

Ainsi, l’idée d’une qualification de la vitesse qui peut être variable émerge lentement pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Elle est acquise au début du XVIIe. Elle correspond à un changement profond du rapport au temps, et donc de la subjectivité. C’est un changement qui est indissociable de la notation musicale, puisque celle-ci est la mise en visibilité de la théorie de la musique.

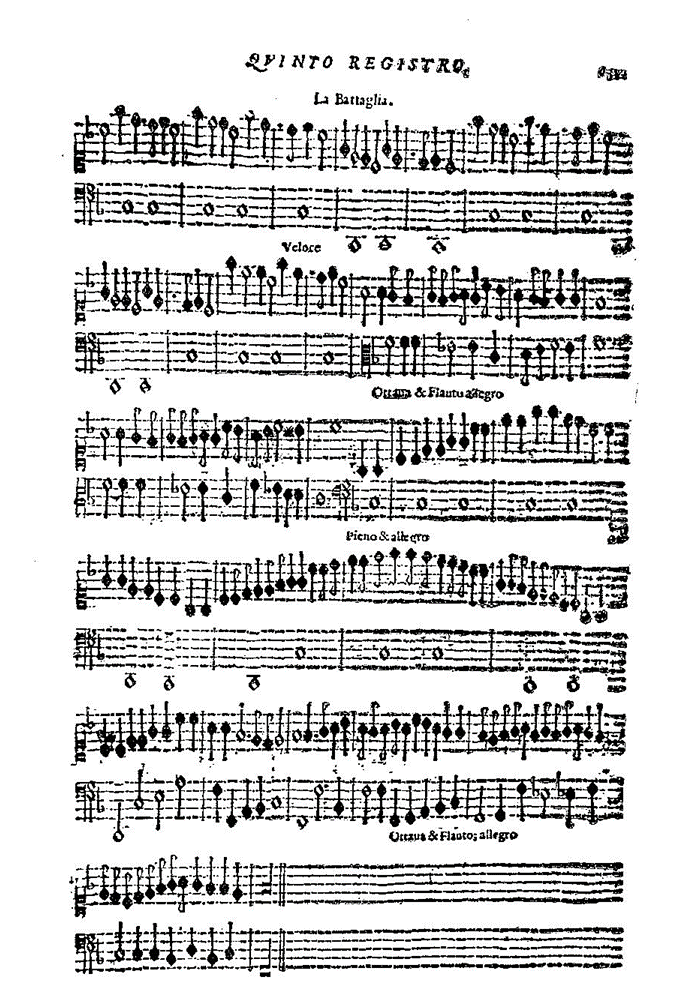

Un exemple célèbre : la Battaglia d’Adriano Banchieri

On trouve les mots : allegro, presto, adagio, veloce dans la partition et non plus dans les préfaces avec La Battaglia d’Adriano Banchieri, publiée à Venise dans L’Organo suonarino en 1611. Nous sommes dans la ville des doges, lieu où, autour de 1600, on ne pratique pas l’opéra mais le madrigal dramatique, auquel Banchieri a largement contribué. Donc, même s’il s’agit ici d’un livre d’orgue et de pièces d’église, la « contagion » du style nouveau de l’opéra et de la représentation est là.

Banchieri publie deux volumes instrumentaux, l’un en 1605 et le deuxième en 1611 chez Ricciardo Amadino à Venise. Il avait publié déjà une Battaglia vocale en 1596 dans ses Canzone alla francese et concerti a ottovoci per sonare e cantare, en parties séparées chez le même éditeur. Cette musique d’ensemble relève de la chanson descriptive telle qu’il y en a plusieurs exemples à l’époque, les chansons parisiennes de Janequin étant les plus célèbres. Mais cette Battaglia-ci est une musique pensée pour l’instrument, sans être la transcription d’un modèle vocal. D’ailleurs, la bataille vocale publiée au début du siècle possède beaucoup de passages imitatifs sur des notes répétées en onomatopées (patrapa), ou d’appels (toccate, al’armi), ou de répétitions (adosso adosso) qui sont inexistantes ici. À l’instrument, l’idée de bataille repose sur le côté séquentiel et la registration qui doit faire image. Il est important que l’interprète ne se trompe pas sur l’image véhiculée par le son, le son pur, sans mot. C’est ce qui explique la présence des indications de tempo, qui apparaissent avec des indications de registre. Les deux paramètres contribuent ensemble à l’élaboration du sens de cette musique sans mots.

En même temps, les mots et la manière de mettre en musique la Bataille vocale de 1596 nous permettent de sentir des intentions qui nous échapperaient sinon. Le lento, par exemple, dans une musique qui évoque un peu une situation analogue du Combat de Tancrède de Monteverdi, est lié au geste des deux adversaires qui se jaugent avant de s’affronter : on y retrouve le même trait stylistique. C’est bien une musique de genre représentatif.

Le dictionnaire d’Harvard donne cette Bataille de Banchieri comme la première pièce contenant des mots qui indiquent le tempo dans son sens actuel [10]. Ils sont liés à des indications précises de registration : ottava e flauto, adagio ; giugasi principale, presto epieno, adagio e vuoto, allegro ottava e flauto, adagio, presto, allegro, ottava e flauto, pieno e allegro, allegro, ottava e flauto.

Par exemple, l’indication adagio survient au moment du passage à trois temps. Mais pourquoi ce besoin d’indiquer adagio qui nous semble un peu redondant ? Sans doute pour marquer qu’il ne faut pas chercher de proportion exacte entre ce qui précède et ce qui arrive ; pour confirmer l’interprète dans l’idée qu’il n’y a pas à mesurer l’équivalence proportionnelle et rigoureuse mathématiquement entre le deux temps et le trois temps, mais tout simplement qu’il faut penser « lentement ».

Un peu plus loin, presto et veloce indiquent une augmentation de la vitesse alors que les figures de notes sont les mêmes. Banchieri aurait pu éviter ces additions de mots s’il avait réduit la valeur des notes à la moitié, ce que nous ferions aujourd’hui, c’est-à-dire qu’il aurait pu utiliser des croches et des doubles croches au lieu conserver les noires et les croches. Or il ne change rien aux figures des notes. D’où la nécessité des mots pour indiquer que la musique va plus vite alors que les figures de note sont les mêmes. Il faut regarder précisément et dans cet esprit toutes les indications notées.

Par ces indications de tempo, on cherche donc à dire quelque chose que la proportion ne dit pas et que les figures de notes ne disent pas encore. Si les figures de notes sont les mêmes alors que leur valeur doit être très différente, c’est que la note n’a plus l’autonomie qu’elle avait avec le tempus, et que, même si son apparence est la même, on a besoin de savoir dans quel dynamisme il faut la penser. Elle n’est plus « la brève », mais elle n’est pas encore « la blanche » : les mots ajoutés doivent préciser comment les comprendre.

Le mot allegro relève de la psychologie. Allegro dit que la musique est « allègre », mais l’indication ne rentre pas en système avec les autres termes qui sont des termes de vitesse (adagio, presto, veloce) et ce n’est pas senti comme contradictoire ou bizarre. On explore donc à la fois une autre manière de mesurer le temps et une manière de dire la psychologie humaine en musique. C’est ce que le XIXe siècle va chercher à séparer, en explorant les annotations psychologiques (appassionato, molto con espressione etc.) tout en cherchant à fixer de manière plus précise la pulsation de référence. Soulignons le fait que cette partition comporte des barres de mesure. Nous y reviendrons plus bas.

|

|

Figure 3. Banchieri, La Battaglia dans L’Organosuonarino, Venise, Petrucci, 1611 [11]

Au tournant du XVIIe siècle donc, un nouveau rapport au temps cherche à s’indiquer. Il s’agit de qualifier la vitesse de déroulement d’une séquence, les variations de vitesse, avec des indications à résonance psychologique qui font échapper ces variations à une quantification trop stricte. Claudio Monteverdi, dans une pièce vocale célèbre, ajoute à tout cela une nuance très importante.

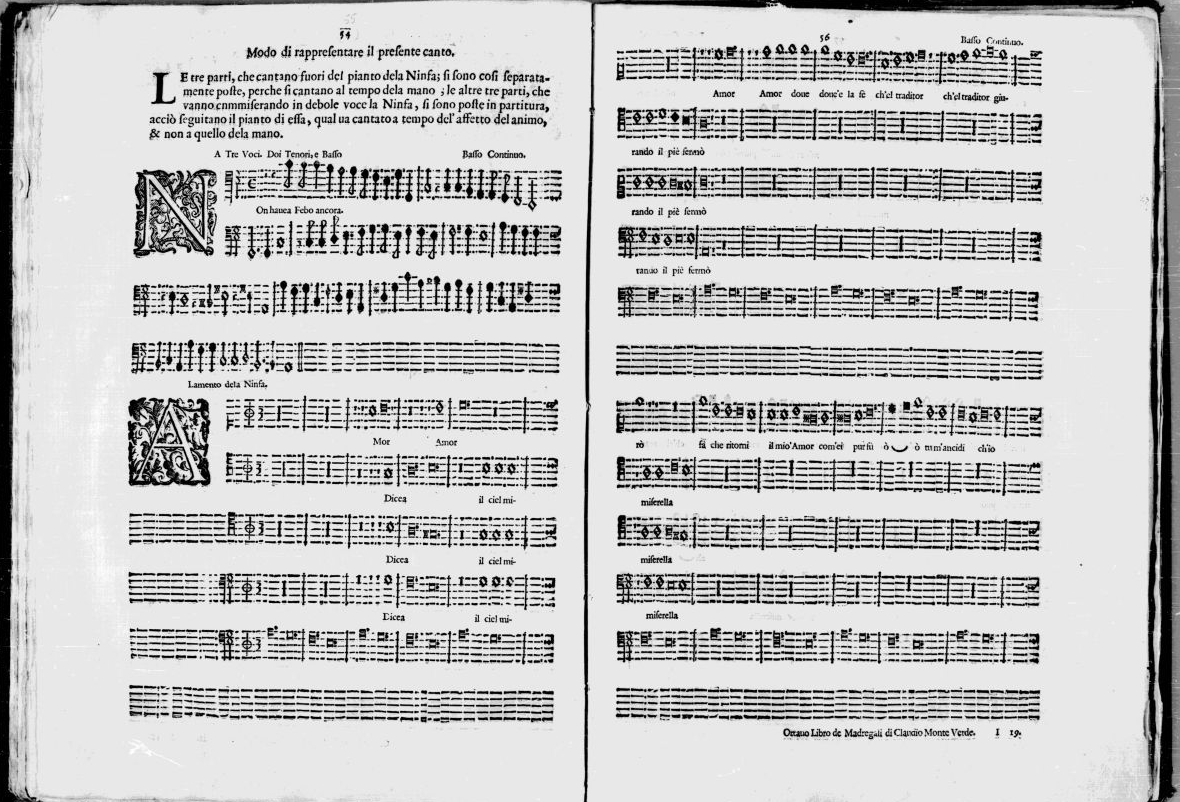

Claudio Monteverdi : du tempus au tempo, ou plus précisément du tempo della mano au tempo dell’ affetto del animo

Le Lamento della Ninfa est un madrigal extrêmement célèbre pour son rapport au temps. Monteverdi ici marque très clairement une conscience nouvelle. Le Huitième livre des Madrigaux est publié à Venise en 1638. Ce madrigal est « in genere rappresentativo », en genre représentatif, c’est-à-dire qu’on peut le mettre en spectacle (il y a des personnages, ici la Nymphe qui se lamente et le narrateur qui la regarde, qui compatit et explique son tourment amoureux) ; mais, et sans différence, la musique elle-même est considérée comme représentative, c’est-à-dire qu’elle imite les inflexions de la déclamation parlée. Le terme « représentatif » ne fait pas, chez Monterverdi, la différence entre la scène physique et la scène musicale.

Le texte est d’Ottavio Rinuccini, l’auteur de l’Arianna, qui a travaillé pour Marie de Médicis et Henri IV.

|

Non havea Febo ancora |

Phébus ne s’était pas encore |

Le rôle du narrateur est confié à trois voix d’homme et celui de la Ninfa à une soprano soliste. D’habitude, on édite la musique en parties séparées, chaque chanteur ayant sous les yeux sa partie : s’il y a cinq parties, on achète cinq livres, que chacun peut tenir pour y voir ce qu’il doit chanter. C’est d’ailleurs ce que Monteverdi fait pour l’introduction et la conclusion, où la nymphe ne chante pas. Pour ces moments, il publie dans le premier livre la partie instrumentale seule, et il faut aller chercher dans les autres livres ce que doivent chanter chacun des trois hommes en même temps.

Mais le lamento est la partie centrale qui oppose la voix seule de la Nymphe et les trois voix d’homme du narrateur. Monteverdi les publie en partition, donc en superposant les parties. Il s’en explique dans la préface : l’enjeu est rythmique.

« Manière de donner [d’interpréter, de représenter, rappresentare] cette pièce vocale : les trois parties chantées avant et après la lamentation de la nymphe doivent être séparées [si sono cosi separatamente poste] parce qu’elles sont chantées au temps de la main. Les trois autres parties, qui expriment doucement [en voix faible, in debole voce] leur commisération à l’égard de la nymphe, ont été éditées en partition, (separatamente versus in partitura) de telle sorte qu’elles puissent accompagner sa lamentation, qui doit être chantée avec les émotions de l’âme et non au temps de la main [12]. »

Monteverdi fait donc une distinction très forte entre le « temps de la main » et le temps « des émotions de l’âme » et il relie cette distinction à la nécessité d’une partition. Qu’entendre par là ? L’ensemble est écrit sur basse continue. Il ne s’agit pas d’opposer une partie sans affect et une autre qui en aurait : en effet, les parties au « tempo della mano » sont écrites dans l’esprit du madrigal, avec ses effets caractéristiques de dissonance et de d’émiettement dramatique de la texture sonore. De plus, dans le lamento du milieu, une basse obstinée extrêmement régulière assure la continuité temporelle et se prête très mal à des effets dramatisés et romantiques d’accélération ou de rubato.

Pour Monteverdi, ce qui est différent entre les deux tempos n’est donc pas une question de vitesse ; ce n’est pas une opposition entre un temps régulier et un temps susceptible d’accueillir des accélérations ou ralentis. C’est le rapport affectif au temps qui n’est pas le même. Dans les parties extrêmes, chaque chanteur suit sa ligne et éprouve sa force lorsqu’elle se rencontre avec les autres sur une texture dissonante. On y vit « l’amer amour », l’oxymore propre au madrigal, le délice d’une dissonance qui est aussi profondément et dans la conduite individuelle de chaque voix, consonance. La dissonance n’a rien de vertical : elle survient par la rencontre de chaque voix dont le déploiement individuel est compris comme harmonieux. Pour le chanteur, le temps est au fond le même que celui qu’il vit lorsqu’il chante du Josquin, à un détail important près toutefois : il explore ce que génère l’apparition de la dissonance, cette laideur, cette souffrance, cette instabilité délicieuse qui n’appartient pas au monde de Josquin.

Dans la partie du milieu, ce qui change, c’est que tout le monde doit pouvoir suivre la déclamation soliste et la ponctuer. Alors que dans la première partie ou dans une œuvre de Josquin, chacun suit sa ligne et se laisse surprendre par l’effet de sa propre ligne lorsqu’elle rencontre celle des autres, ici, chacun doit entrer dans un même temps qui est celui de l’affect du personnage. C’est pourquoi il doit suivre l’évolution de la voix de la Nymphe sur la partition au moment où il chante. C’est elle qui mène le temps et les autres chanteurs doivent s’y couler.

Il ne s’agit pas d’accélérer ou de ralentir : dans les deux cas (tempo della mano ou del affetto), le temps est régulier, voire un peu accéléré dans la partie « della mano ». Au contraire, la partie « dell affetto » suit une basse obstinée, une ligne de basse imperturbable qui ne peut pas subir d’accélération ou de ralenti. Mais dans un cas, les chanteurs solistes assurent leur ligne et entendent la manière dont chacune vient rejoindre l’autre dans un tissu temporel préexistant, général, fondamental, qui se déploie, d’une façon que connaissaient déjà les chanteurs de Josquin des Prés ; dans la partie du milieu, tout le monde entre dans un temps qui est prédéfini comme étant de nature affective, lié à une voix singulière qui énonce sa peine dans un discours. Cette caractéristique affective ne se fait pas au détriment du temps régulier (en témoigne la basse obstinée), mais est une touche qualitative qui lui est ajoutée. D’ailleurs, Monteverdi ne répète pas le mot tempo pour parler de celui de l’affect : il n’y a qu’un seul « temps », mais celui-ci reçoit une qualité différente. D’où la nécessité d’écrire la musique en partition : tout le monde voit ainsi d’un seul coup d’œil l’instant auquel il contribue, qui devient objectivable parce que la partition le montre.

Figure 4. Monteverdi Lamento della Ninfa, livre 1,

Madrigaux guerriers et amoureux, Venise, Petrucci, 1638

Monteverdi énonce ainsi clairement deux acceptions historiques du temps qui n’étaient pas encore franchement séparées en 1611 : le temps irrégulier et singulier de la passion face au temps collectif et préexistant du tactus. Ce n’est pas une différence de rapidité ou de changement de vitesse. La question de l’accélération est liée au second, mais comme une conséquence. Et cette nouvelle manière de vivre le temps est liée à l’écriture : on passe de la partie séparée à la partition. Au lieu de se penser comme fabriquant chacun le tissu de la polyphonie à l’intérieur d’un temps commun qui leur préexiste, les quatre chanteurs sont rassemblés par un temps qui est produit par l’affect au moment où il s’énonce. Il faut donc qu’ils aient une vue simultanée de l’ensemble. Écouter et sentir comment sa propre voix s’insère dans la texture d’ensemble ne suffit plus. Savoir de façon générale qu’on est dans un Kyrie de la fête de l’Assomption non plus. Il faut désormais être capable de se repérer dans un discours d’où s’élèvent des mots précis expliquant ce que ressent le personnage. Ce que l’on va appeler tempo c’est-à-dire le second, le tempo dell’affetto, devient la condition de transmission du message. Le tempo est la caractérisation affective du temps par laquelle existe le sens du message musical.

Une analogie permet peut-être de comprendre ou de discuter ce qui se passe alors : au cinéma, la base de défilement des images à la seconde est ce qui relie l’ensemble : l’intrigue lui est liée. L’accélération du défilement n’est pas l’accélération de l’intrigue, qui touche à ce qui émerge du moment présent, la tension dramatique.

Monteverdi met les deux expériences de temps, en face à face. Le mot « tempo » italien signifie deux choses : della mano, que nous assimilons au tactus, et del affetto dell anima. Le premier est la condition du second. Le tempo dell affetto, c’est-à-dire bientôt le tempo tout court, c’est l’allure à laquelle les événements se succèdent en attirant l’attention sur leur qualité. C’est l’allure à laquelle il faut progresser si on veut oublier qu’on progresse. C’est aussi la durée au sein de laquelle on peut le mieux organiser, articuler les durées plus brèves, calculer les durées plus vastes.

Ce n’est pas le rubato : la nymphe se lamente sur une basse obstinée, toujours la même, qui organise une chute de quarte, sans avoir la tension harmonique sur laquelle se déploie le rubato. Le tempo rubato suppose une pulsation isochrone rigoureuse et égale liée à une harmonie tonale, ce qui permet au bel canto de jouer avec elle en n’étant jamais totalement précis, à partir de la conscience d’un ornement plus ou moins dissonant, ou du désir de la consonance. Le rubato n’est pas non plus un ritardando précédant le retour du a tempo, qui désigne un jeu avec le temps marquant un élément mélodique et structurel, très utilisé au XIXe siècle [13]. Le rubato suppose la mesure et l’harmonie tonale : celle-ci n’est pas présente ici, même s’il y a des barres de mesure. Le tempo (dell affetto dell anima), c’est la vitesse de l’affect.

Enfin les figures de note sont devenues univoques. On parle ici en rondes, en blanches, en noires et non plus en longues, brèves et semi-brèves : à la différence des mesures de temps anciennes, il n’y a aucune ambiguïté dans leur durée, et toutes les durées sont rigoureusement fixées les unes par rapport aux autres dans un rapport de deux. Dans la partie du milieu, il n’y a plus de référence à un temps ontologique préexistant, mais simplement à un écoulement que l’on peut mesurer par des valeurs relatives. Remarquons qu’à la même époque le temps pulsé et dansé entre dans la musique pour chœur, un temps inconnu chez Josquin. L’Orfeo de Monteverdi en a proposé un exemple célèbre, Lasciate i monti, poésie mesurée à l’antique qui vient rencontrer l’idée de carrure. L’individu trouve une autre expression musicale, et son corps aussi : nous y reviendrons.

À l’issue de cette comparaison, on comprend que mesure, tempo, thématisation musicale de l’individu ou d’une scène sonore (de bataille) — style représentatif en un mot, affect, figure de note, déclamation, émergence de la musique instrumentale sont liés. La distinction conceptuelle claire n’est pas simple. D’où les textes parfois redondants, parfois un peu énigmatiques des traités théoriques. Il a fallu du temps pour que l’on arrive à théoriser ce que les compositeurs cherchaient intuitivement. La polysémie des mots en atteste.

2. Cela correspond à un changement dans le vécu du temps

Cette évolution correspond à un changement dans la manière de vivre le temps c’est-à-dire le monde. Les historiens de la littérature l’ont repéré depuis longtemps.

Georges Poulet l’a bien senti

Georges Poulet, sans savoir qu’il parlait de musique, est l’un de ceux qui ont très bien expliqué cette évolution : « L’homme du Moyen Âge ne sépare pas le sentiment de son existence actuelle de sa propre durée. Il ne se découvre pas dans le moment présent, pour se concevoir ensuite dans le temps. Au contraire, se sentir exister, c’est se sentir être et se sentir être, c’est se sentir non pas changer, ni devenir, ni se succéder à soi-même, mais se sentir subsister. Il ne fait pas de distinction entre existence et durée. L’être humain en tant qu’être ne peut pas cesser d’être ce qu’il est ; il n’y a pas de différence essentielle entre les moments de cette durée [14] ».

Cette dernière phrase est fondamentale : le tactus ne fait pas de distinction entre existence et durée, ni entre les moments de cette durée. L’enjeu est la conception de ce qu’est un instant. Le XVIIIe siècle, ayant assimilé le temps mesuré mécaniquement des montres, cherchera le kairos, l’instant à partir duquel on réintègre affectivement le temps, un sentiment que Jean-Jacques Rousseau a recherché ardemment : je me saisis moi-même dans un instant qui peut être pensé comme éternel. De l’intérieur de l’instant, j’arrive à saisir l’éternité et « moi » en même temps, alors que sinon, le « moi » est sans cesse fuyant. Et donc je dois retrouver le temps à partir de cet instant. C’est aussi ce que cherchent Faust et tout le romantisme, en fait. On comprend donc que l’enjeu du temps est aussi celui du « moi ». Vers 1600, on en est à thématiser, à essayer de représenter « moi ».

Georges Poulet ajoute : « Au Moyen Âge, rien ne distingue de ce point de vue l’homme des êtres inférieurs et supérieurs : ils constituent la création. Tout être a sa durée, du haut en bas de l’échelle de l’existence. Une durée intrinsèque. Tout être subsistait tel qu’il est [15]. » C’est ainsi qu’une note subsiste en tant que note, comme substance sonore. Imaginer qu’une durée puisse lui être accolée, et qu’elle soit longue ou brève, est déjà une immense évolution, celle qui s’est produite aux XIIe-XIVe siècles avec l’élaboration du tactus et de la mesure du temps. Le monde du tactus est un monde de choses subsistantes. Les choses, et en particulier les notes ou les sons, ne subsistent pas par elles-mêmes ; elles sont créées. C’est ce qui les fait passer du néant à l’être, du possible à l’actuel. Dans leur existence, elles continuent de recevoir l’être. Création et conservation sont une action indivisible. Donc cette action a une unité absolue. Sa durée ne procède pas par succession ni par une continuation mais par la permanence d’une même action indivisible, celle du tactus.

On ne se conçoit pas en instants indépendants et successifs. Ce n’est pas parce que Dieu ajoute un moment de plus à mon existence que mon existence se trouve prolongée d’un moment, c’est parce que dans tous les moments de l’existence créée, il y a une même aptitude à être conservée. Cette « tendance à la cause première[16] » est la manière d’être qui est une manière de durer. Tendre vers Dieu, c’est être apte à recevoir de Dieu son existence. « Le chrétien du Moyen Âge se sent donc essentiellement un être qui dure [17]. » Madame Du Barry qui, devant la guillotine, suppliait le bourreau d’avoir juste un instant de plus est bien une créature de la fin du XVIIIe siècle.

Georges Poulet analyse alors la différence avec ce qui va advenir au XVIIe siècle dans le domaine de la science expérimentale, puis à la fin du XVIIIe siècle avec le kantisme : « En même temps [l’homme médiéval] voit bien qu’il y a du changement ; qu’il manque de permanence. Le temps n’était pas pour eux une sorte de doublure de l’espace ni une condition formelle de la pensée. [… La matière est ce qui résiste à la forme ; la chose ne prend pas instantanément sa plénitude d’être à laquelle sa forme le porte [18] ».

C’est ainsi que « l’existence est la continuité d’un mouvement ininterrompu vers une fin. La continuité mouvante du temps est soutenue par la continuité permanente de la forme substantielle. La continuité mouvante est si mouvante et si fluide qu’il est impossible d’y distinguer des moments consécutifs. Il est mouvement vers une fin. Pour l’homme du Moyen Âge, il n’y a pas une durée unique ; il a des durées étagées les unes au-dessus des autres [19] ». On entend là très bien le Kyrie de la Messe de Machaut, un siècle avant celui de la Messe Gaudeamus de Josquin qui est notre point de départ.

Georges Poulet aborde alors l’époque du Maître flamand.

« À la Renaissance, sous l’effet théorique conjugué d’Occam et de maître Eckhart, toute la hiérarchie des formes qui constituait la structure permanente du monde a disparu. Dieu n’apparaît plus comme la cause transcendante qui, de l’extérieur, conserve les créatures et leurs durées propres, mais comme le pouvoir interne qui, de l’intérieur, soutient et prolonge le mouvement universel par lequel les choses et les êtres accomplissent leur destin temporel.

Plus de permanences créées, plus de durées étagées, mais une même vertu transformatrice du haut en bas de l’échelle. La causalité créatrice est devenue immanente à l’univers. La temporalité n’est plus seulement la marque indélébile de la mortalité, mais aussi le théâtre et le champ d’action où la créature peut révéler son authentique divinité et conquérir une immortalité personnelle.

Chaque moment de foi devient le fondement de toute l’existence.

A disparu le sentiment d’intercommunication spontanée de toutes les activités individuelles dans le devenir cosmique. La pensée humaine ne se sent plus faire partie des choses ; elle s’en distingue pour les pensées ; elle n’est donc plus supportée par leur durée. Du mouvement des corps, qui inexplicablement et incessamment la modifie, elle se sent dégagée par cela seul qu’elle le pense, et qu’en le pensant elle se pose elle-même en dehors de ce mouvement qui est son objet. Une durée faite de modes qui se remplacent ; non plus la durée de l’être qui pense, mais durée seulement de l’ensemble successif de ses pensées [20] ».

On peut certainement situer la messe de Josquin des Prés dans cet intermédiaire, surtout si l’on ajoutait à ce qu’écrit Georges Poulet des considérations mathématiques.

L’évolution de la conception du temps et de la figuration des notes

Ainsi le tactus, ce rebond régulier et souple, marquait un temps immuable dans son dynamisme, figure du temps ontologique, expression ou représentation du nombre. Un autre mot lui était associé, le tempus, terme qui désigne une relation entre les notes et leurs accidents c’est-à-dire leur durée. D’abord la relation spéciale qui existe entre la brève et la semi-brève, mais aussi la manière de grouper les notes plus petites et de les ordonner. L’idée qu’on puisse avoir des relations entre les accidents a déjà été un grand saut. On n’en est absolument pas à imaginer une relation unique et arbitraire entre tous les accidents, ce qui est l’enjeu du tempo. On cherche, au Quattrocento, à quantifier des relations qualitatives. C’est déjà beaucoup. Y a-t-il un centre théorique, l’integer valor notarum ? Y a-t-il une unité de temps qui pourrait être considérée comme normale ? C’est l’enjeu de gros débats depuis le XIIIe siècle. Comment peut se faire la relation entre longa-brevis et les plus brèves ? Comment se fait la relation du 3 et du 2 ?, etc. Toute la question de ce qui fait l’unité entre des strates ontologiquement différentes est une question théologique [21].

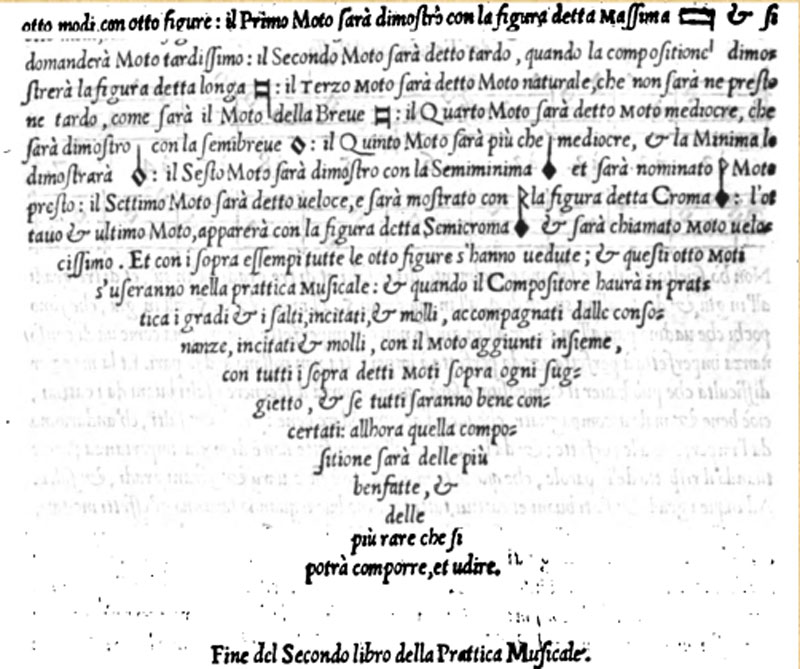

Décider que la valeur d’une durée n’a pas d’existence en soi et qu’on peut l’approcher de façon totalement relative, ce qui est l’attitude impliquée par la notation binaire en ronde, blanche, noire, croche, etc., suppose ces questions résolues. Encore au Quattrocento, on considérait que la note existait en soi, substance sonore, mais que ses qualités (hauteur et durée) ne pouvaient être envisagées, en bon aristotélisme, que par rapport à la réalité de la matière sonore. Savoir diviser la longue ou multiplier la brève de façon continue, c’est-à-dire savoir que la ronde vaut deux blanches qui valent chacune deux noires qui valent chacune deux croches etc., suppose d’imaginer une existence abstraite et indépendante de la matière au temps. Alors, c’est moins « la note » qui existe de façon absolue que « la durée », désormais moins une qualité de la matière qu’une relation quantitative applicable à toutes sortes de choses. C’est ce qui est petit à petit conceptualisé vers le milieu du XVIe siècle. Nicolo Vicentino, en 1555, situe tous les mouvements les uns par rapport aux autres et par rapport à des figures de notes qui n’existent plus que dans un système unique. Il semble être le premier, et cela apparaît à la fin d’un paragraphe. De la longue à la semicrome, toutes les durées (et leurs figures) sont rangées les unes par rapport aux autres, dans un mouvement continu.

Figure 5. Nicolo Vicentino, L’Antica musica ridotta alla moderna prattica, Rome, Antonio Barre, 1555, p. 43 [22]

On passe ici sans rupture et par une relation unique et rationnelle de la longue à la « semicrome ». La valeur des figures de ces notes ne sera plus dépendante du contexte mais de différences organisées systématiquement et de manière conventionnelle. On entre avec ce traité de 1555 dans un système, le nôtre, où les figures des notes et leurs durées sont inséparables : la ronde vaut 2, quoi qu’il arrive et quel que soit le contexte. La durée est quantifiée, et, à la différence du temps précédant Josquin, la recherche de l’integer valor pour chaque niveau de durée (celui des longues et brèves, celui des brèves et semi-brèves, celui des semi-brèves et minimes, etc.) n’a plus de sens. Il faudra en revanche ajuster la vitesse de déroulement à chaque œuvre prise dans son ensemble : c’est le tempo. Ainsi le tempo n’est pas la relation entre la brève et la semi-brève, il n’est pas le tempus ; c’est la vitesse de déroulement d’une pièce, ou plutôt son degré de vitesse. Il est lié à la rationalisation d’un temps abstrait, pensé indépendamment de la réalité matérielle et sonore de son appréhension ; il permettra d’accueillir une qualité nouvelle, l’affect individuel, allègre ou grave.

Un certain nombre de pratiques y mènent, notamment l’arte di diminuir, l’art de faire des diminutions, c’est-à-dire l’exploration systématique par les instrumentistes puis par les chanteurs de la manière de passer sans rupture de continuité de la très longue à la très brève. Une ronde est comprise à présent comme strictement égale à 32 triples croches, alors qu’il était impensable de transformer une brève directement dans son compte de minimes. On passe ainsi progressivement de strates hétérogènes médiévales dont la rencontre est heureuse à la jouissance d’un temps conçu comme totalement homogène, dépendant exclusivement de celui qui le produit. On passe du tempus comme condition de transmission au tempo comme lieu de sens du message. Le tempo est ainsi la tension qui existe entre les événements et les unités de temps.

Ce passage est lié à l’entreprise de rationalisation abstraite de la durée (il faudrait ici ajouter, dans l’histoire fine de l’évolution des concepts, toute la réflexion sur les proportions et le travail des calculatores de la fin du XIVe siècle [23]). Mais il est aussi et tout autant lié à l’émergence de ce qui existe en dehors du nombre, un affect totalement singulier, discursif, que l’on peut à présent explorer. Le nombre devenu quantité et non plus qualité permet à une singularité affective individuelle de se dire : c’est le tempo.

Risquons une analogie, conçue pour la discuter : vers la fin du XVIe siècle, avec l’invention de la perspective, on commence à penser l’espace comme la forme à l’intérieur de laquelle se trouve les choses, que je peux déformer, par exemple dans les anamorphoses ; d’une manière comparable, il y aurait « le temps », unifié par la polyphonie josquinienne, et que je peux désormais accélérer ou ralentir en fonction des passions que je veux imiter. Le stade suivant sera ce que propose le XIXe siècle : non plus l’anamorphose mais ma vision du monde comme anamorphose ; non plus l’accélération et le ralentissement en fonction de ce que je dis ou représente, mais ma manière de vivre le temps, entre force et forme [24].

La mesure

On va alors grouper les unités autour de temps forts et de temps faibles : c’est une nouvelle articulation du temps. La basse obstinée, répétition immuable de quatre notes, commence à la pressentir. La mesure va apparaître, liée de plus en plus au niveau sonore : temps fort et percussif, temps faible. Un autre genre d’énergie se thématise : non plus l’énergie du mode, liée au flux qui s’éloigne et revient au pôle, mais l’énergie de la danse, liée à la percussion du pied. Les figures de ballet (chaconne, folia, etc.) entrent dans la musique pour la structurer. C’est que, avec une nouvelle conception de la matière, l’imaginaire du corps humain se transforme, et la musique, non seulement l’accompagne, mais est l’un des lieux où ce nouvel imaginaire se forge.

Cela mènera à la quantification du niveau sonore, et à l’opposition entre piano et forte, donc aussi pour le compositeur, à la possible organisation métaphorique du lointain au premier plan (piano/forte), c’est-à-dire un autre rapport à la métaphore visuelle.

L’unité ne sera plus le tempus ou le tactus mais la misura, la mesure. Cela dit, les signes demeurent, C et C barré, et sont des vestiges : de proportionnels, ils deviennent quantitatifs. On n’entend plus mesure comme relation entre des longues, mais comme composante métrique commençant par un temps fort. La barre de mesure va progressivement marquer ces modules percussifs de temps forts et faibles. On se coordonne désormais à la battue.

Tout cela ne va pas de soi. On peut trouver dans les traités de grandes discussions pour savoir, par exemple, où commence et où finit la battue ; comment on bat, par exemple, trois temps : en baissant, fermant le poing et levant ? autrement ? etc.

Va naître la carrure. Il ne s’agira plus d’intervalles de temps de durée égale, mais d’accents rythmiques. Lever et battre supposent alors les concepts de léger et d’accentué, et on se posera désormais la question : combien de notes met-on entre les battute ? À ce moment, on ne pense plus un temps qu’il faut traverser grâce à des flux sonores caractérisés par leur hauteur : ce sont les notes qui engendrent le temps. On ajustera alors les notes (et non plus le flux dynamique touchant certaines hauteurs) au mouvement de la main qui est lui-même pré-réglé, au lieu de demander au mouvement de la main de marquer comment on anime l’Être. Cette manière de faire est inspirée de la musique de danse, d’un corps de plus en plus considéré comme substance étendue. La fabrication de l’instrument dit piano-forte pourra alors être envisagée.

En fait, on distingue désormais le temps et le mouvement, ce que fait d’ailleurs Galilée à la même époque, considérant que le mouvement n’est pas une catégorie du changement, mais un déplacement mesurable par le temps isochrone et impersonnel du pendule et du métronome, instruments qui mesurent quelque chose de physique et non plus un élément a priori lié au changement qualitatif [25].

On arrive ainsi à deux approches du temps qui se complètent : d’une part le temps libre, la sprezzatura de Caccini, (que l’on retrouve par exemple dans un air qui a fait le tour de l’Europe, Amarilli mia bella) et d’autre part le temps strict, fondé sur des schémas provenant de la danse ou des mètres poétiques, par exemple, dans le même recueil de Caccini, Udite amanti. Cette distinction est réelle mais doit être comprise comme deux pôles qui s’affirment et non pas comme des genres fixes, dans le grand changement de subjectivité qui se généralise dans toute l’Europe. Beaucoup de pièces sont chantées, jouées instrumentalement, dansées, sans vraiment de distinction. Ainsi, les airs de Dowland les plus subjectifs, les Lacrymae sont souvent issus de rythmes de danse. De plus, cette tension est également interne aux œuvres : la singularité, la liberté la plus grande ne peut être approchée qu’à partir d’un élément fixe. Ainsi, il faut comprendre que la battue (et non plus le tactus) est l’exact complémentaire de la sprezzatura qui ne peut pas exister sans elle. C’est bien un nouveau rythme qui est exploré, rythme pris ici au sens d’organisation du mouvant, de lieu de la subjectivation[26], d’union individuelle d’un élément dividuel et d’un élément individuel [27].

C’est pourquoi le tempo est lié à la mesure : les barres de mesure apparaissent dans les partitions. L’ancien lien entre le tactus régulier et le tempus est défait. Chaque pôle prend un nouveau sens : d’un côté la mesure du temps, le remplissage mathématique du temps, plus ou moins rapide ; de l’autre, la manière subjective d’y bouger. Il faut pouvoir taper la mesure de manière juste, mais aussi savoir de quel mouvement il s’agit, comment on l’habite, plus lent ou plus rapide. C’est pourquoi le tempo n’est pas seulement associé à des chiffres mais aussi à des mots, même lorsque le métronome sera inventé.

En termes de construction de la subjectivité, tout se passe comme si l’exploration de la singularité individuelle (le lamento de cette jeune femme abandonnée dans le Lamento della Nympha) était le pendant d’une conscience accrue d’une sorte de mécanicité ( la basse obstinée ), c’est-à-dire de sa finitude et de son existence objectivée ; et comme si l’exploration de cette singularité, accrue jusqu’au déchirement de l’instant au XIXe siècle, était en fait un accroissement encore plus important de cette tension, rendu possible par l’émergence du mouvement métronomique, et d’un référentiel mécanique ; comme si, au fond, on ne cessait de creuser la tension.

D’où la recherche d’un référentiel fixe extérieur, dès la fin XVe

À partir du moment où l’on pense en tempo, on cherche à le rendre objectif, à cerner de manière précise cet affect singulier et débordant. On va donc chercher à trouver le véritable mouvement, une vitesse initiale, variable certes, mais qu’on peut retrouver ; c’est savoir moduler précisément la longueur de la ficelle du pendule. Le tactus est théoriquement immuable et il n’y a pas besoin de référentiel autre que celui que tout le monde connaît intuitivement. À présent, le tempo est une manière de raisonner en vitesse, en mouvement et sur des schémas rythmiques. Or « vite », « très vite », etc., sont des notions relatives. D’où la nécessité d’établir un référentiel.

On cherche à fixer l’unité, et on va trouver vers la fin du XVe siècle, la comparaison à quelque chose de concret : le pouls d’une personne qui respire tranquillement (c’est ce que dit Gaffurius en 1496 [28]), ou bien le temps qui sépare deux pas d’un homme marchant tranquillement. Ces références concrètes vont permettre la référence au mouvement abstrait et mécanique de l’horloge : elle apparaît en 1592 chez Zacconi [29]. N’oublions pas les difficultés qu’a eues Galilée pour trouver des chronomètres convenables… Pour les musiciens, avoir une référence absolue est plus un problème théorique que pratique : si on comprend ce que veut la pièce, on sait quel est son tempo. Les musiciens vont de plus en plus s’occuper des affects, et les physiciens de la science du mouvement : les deux voies se séparent.

Le scientifique et musicien Marin Mersenne mentionne des recherches sur le pendule dans son Harmonie universelle. C’est évidemment lié à toutes les recherches scientifiques sur le mouvement — et au renversement épistémologique qui a lieu à la même époque [30]. On comprend que la période est proportionnelle à la longueur du fil et ne dépend que d’elle — du moins c’est ce qu’on croit dans la première moitié du XVIIe siècle. L’invention du métronome, des mesures abstraites décimales et tout le problème de Newton cherchant un repère absolu doivent être mis en relation avec le vécu de l’instant évoqué plus haut. En fait, toutes ces ébauches travaillent le problème philosophique redoutable posé par Aristote dans sa Physique (livre IV chapitres 14) sur le rapport entre l’instant, le point et le temps.

3. L’émergence du tempo, tournant anthropologique majeur

Pour entrer plus avant dans l’importance de ce passage entre le tactus et le tempo, on doit ainsi le rapporter rapidement à tous les enjeux musicaux et anthropologiques du tournant du XVIIe siècle.

Le rapport au signe : les notes de musique et l’arbitraire du signe

Le tempo est lié à l’écriture en partition, c’est-à-dire à la construction d’un temps homogène lié à une énonciation affective, que l’on peut embrasser d’un seul coup d’œil. Avec la construction numérique binaire issue de ce que Nicolo Vicentino, en 1555 commence à faire, on entre dans un système d’écriture où les valeurs des notes sont totalement rendues par la figure de la note. La note a une durée absolue et sa relation au flux tactus est de plus en plus perdue. La division binaire (une ronde = deux blanches ; une blanche = deux noires, etc.) permet cette univocité. Ce sont des signes arbitraires, qui ont même valeur quel que soit leur contexte.

La brève désignait la « substance sonore », élément très abstrait dont personne ne savait au fond ce que c’était : c’était une potentialité, une valeur en soi ayant une existence indépendante de sa durée réelle. Celle-ci avait au-moins deux qualités, la hauteur et la durée, des accidents. Selon le contexte, cette durée valait 2 ou 3. Progressivement, on arrive à la figure de note univoque, la ronde ou la blanche. Dans cette nouvelle configuration, quels que soient le contexte et l’œuvre, une note a la valeur univoque et elle est en rapport de deux avec celle qui est immédiatement supérieure ou inférieure. On passe désormais de manière infinie et continue de la plus longue à la plus brève : une ronde vaut 32 triples croches [31]. La note, telle que nous la connaissons aujourd’hui, est comprise comme ce qui sort d’un clavier que l’on frappe. Elle a perdu tout le dynamisme de la note modale. C’est pourquoi la nuance piano-forte, puis le crescendo, etc., vont accompagner cette évolution.

Jusqu’où peut-on rapporter cette évolution à celle que l’on trouve dans la question du rapport au nombre ? On passe à la même époque d’une pensée qui conçoit la musique comme une manifestation concrète du nombre, la nature comme une harmonie numériquement ordonnée et bonne, l’harmonie comme un état d’équilibre entre divers éléments, état régi par des rapports numériques à la remise en cause des universaux [32]. Et l’acoustique, qui balbutie, montre qu’un système entièrement numérique ne marche pas : le demi-ton n’a pas de raison ; la musique n’est pas faite d’une somme de quantités discrètes ; un intervalle n’est pas un rapport numérique, c’est un espace entre deux sons. La sensation auditive guide autant dans l’analyse des bruits que celle des sons… On abandonne l’idée que la matière répondrait aux lois du nombre simple. Et en musique, le critère de jugement affirme progressivement la primauté de l’émotion ressentie par le spectateur.

La psychologie humaine

Nous l’avons vu, le tempo est lié à l’affect. Mais qu’est-ce qu’un « affect » ? Le mot est lui-aussi en train de changer de sens. De cet élan intérieur à la charnière entre la chair et l’esprit médiéval, Affectus sive affectio de Saint Bernard [33], il devient quelque chose comme l’émotion. Ce n’est pas encore la passion cartésienne ou spinoziste mais on ne recourt plus non plus à l’humeur médicale liée aux éléments et aux planètes, pour parler des élans affectifs humains. Ce n’est évidemment pas la pulsion freudienne, l’énergie psychique qualitative liée à la représentation, celle-ci était l’autre expression possible de la pulsion.

C’est une émotion, une disposition affective momentanée, liée à une représentation plus ou moins clairement identifiée par le sujet, différente du sentiment qui est durable et s’inscrit dans une expérience à laquelle le sujet donne sens. Tout le problème est de saisir ce moment, justement, et de l’intégrer dans une unité, dans un discours, celui qui sera appelé « représentatif ». On passe des humeurs liées aux quatre éléments et aux planètes, aux passions, liées à la rencontre de la substance pensante et la substance étendue, dont la musique est le lieu de déploiement privilégié [34]. C’est ce qui met l’accent sur l’expérience physique, ici et maintenant.

On entre donc dans une autre anthropologie. L’époque qui libère l’affect est l’époque de la prise de possession physique du monde. Descartes oppose les affects et la raison ; les mystiques vont faire de l’affect ce qui me mène à Dieu, à la différence de la raison. C’est l’émergence d’une dimension psychologique de la personne, qui n’est plus seulement principe de droit, entité morale et métaphysique, mais aussi connaissance de soi.

Ce n’est plus la contemplation du nombre sonore et de la parole qui permet la contemplation du monde, et le fait de relier, par mon corps, mon être à l’harmonie : l’être humain et ses affects deviennent le sujet de la musique.

En plein XVIIe siècle, Marin Mersenne peut désormais chercher à « savoir la suite et le progrès des degrés et des intervalles de chaque système pris dans chaque genre, et choisir la mélodie propre pour exprimer la passion du sujet et de la lettre que l’on se propose, de même que l’arrangement des mouvements […] consiste à connaître et à choisir les pieds ou les mètres et les vers qui sont propres, pour exprimer les passions, ou les autres choses que l’on se propose, et qui peuvent être représentées par le mouvement [35] ».

Un autre rapport à la parole et à la déclamation

Tout cela doit être mis en lien avec l’émergence du chant à voix seule et de la déclamation. On se met à considérer la « force de la voix » et du style déclamatoire, « parce qu’elle donne une si grande différence aux temps et aux mouvements, qu’ils semblent remplis de vie et d’énergie lorsqu’ils en sont accompagnés, et qu’ils n’ont quasi nulle vigueur quand ils en sont destitués [36]. »

Donc tout cela évolue vers un autre chant, via la musique mesurée à l’antique en France, via le recitar cantando en Italie... Les réalisations sont multiples, mais à une autre battue correspond une autre parole.

N’oublions pas que toute la polémique entre Zarlino et Galilei son élève repose sur la défense du tempérament égal et le fait que l’intonation juste est impossible. Pour Zarlino, la nature est supérieure à l’art, et l’art doit imiter la nature, alors que pour Galilée père, tout son est naturel. Son fils fondera l’acoustique. C’est le son qui est naturel et pas la musique. Alors est-ce que la voix parlée, c’est-à-dire le son naturel, pourrait être de la « musique » ?

Il y aurait évidemment long à dire sur les évolutions que connaît le théâtre lyrique, qu’il s’agisse de comédie-ballet ou d’opéra. On peut imaginer que le rapport au vers change aussi dans la même logique : entre un vers qui, en longues et brèves, sert de base pour mesurer le temps, et un vers qui, lorsqu’il est déclamé, doit se référer à une mesure scientifique et objective, il y a évidemment une grande différence et une étude précise de l’évolution de la versification le montrerait sans doute.

Conclusion

Il est de toute façon clair que les changements ont été très progressifs et que des mots aussi larges de significations que temps, mesure, note ont glissé de sens de manière très progressive, empirique, sans que l’on s’aperçoive forcément des évolutions majeures qu’on était en train de vivre.

Sur la longue durée, un voyage qui irait du podatus, le pied, au tactus puis au tempo passerait sans doute, à partir du début du XXe siècle, par la pulsation. Ce voyage serait un passage continu, dans lequel il faudrait identifier les œuvres marquant une rupture, accompagnées par une élaboration conceptuelle claire. Avec la pulsation, on peut se demander si l’idée de tempo, dépouillée de la mesure comme de l’affect, n’est pas à nouveau transformée : carrure, mesure sont totalement abandonnées. Stravinsky, dans Le Sacre du printemps, le savait fort bien.

Ces changements sont progressifs, majeurs et difficiles à saisir globalement dans leur complexité. Cette communication était un début très modeste dans cette voie.

Pour citer cet article :

ANGER Violaine, « Du tactus au tempo : temps et évolution de la subjectivation », Actes du colloque Le Tempo dans l'acte de performance (30-31 mars 2017), Université de Bourgogne / Conservatoire de Paris (CNSMDP), Les Éditions du Conservatoire, 2021,

https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/du-tactus-au-tempo-temps-et-evolution-de-la-subjectivation

[1] Cité par Irmgard Bengen, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, publié sous la direction de Ludwig Finscher, Metzler, Bärenreiter, p. 443-451, article « TEMPO » et par Ruth I. De Ford, Tactus, mensuration and rythm in Renaissance music, Ruth I De ford, Cambridge university press, 2015, p. 17.

[3] Manuscrit Bourdevey copié en 1580. Il comporte quatre messes de Josquin copiées d’après l’une des cinq premières éditions des messes et a été étudié par Alice Tacaille, dans « Notes sur la copie des messes de Josquin des Prés dans un manuscrit italien de la fin du XVIe siècle », Uno gentile et subtile ingenio, studies in Renaissance music in honour of Bonnie J. Blackburn, édité par M. Jennifer Bloxam, Gioia Filocamo et Leofranc Holford-Strevens, Centre d’études supérieures de la Renaissance, Turnhout, Brepols, p. 335-350.

[4] Irmgard Herrmann-Bengen, Tempobezeichnungen, Ursprung-Wandelim 17. Und 18. Jahrhundert, Tutzing, Hans Schneider, 1959. Voir aussi Franz Jochen Machatius, Die tempi in der Musikum 1600, Regensburg, Laaber-Verlag, 1977, travaux auxquels cette communication doit beaucoup.

[5] Gioseffo Zarlino, Istitutioni harmoniche, Venise, L’auteur, 1558, p. 340.

[6] Michael Praetorius, Syntagma musicum, Wolfenbüttel, 1619, livre 3, p. 48.

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/9/91/IMSLP68477-PMLP138176-PraetoriusSyntagmaMusicumB3.pdf

[7] Sébastien de Brossard, Dictionnaire de musique, Paris, Ballard, 1703, disponible sur Gallica.

[8] Giulio Caccini, Nuove musiche, Florence, 1602. « Ai lettori », non numéroté, 4e page et suivantes.

http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/b/bb/IMSLP286641-PMLP116645-lenvovemvsichedi00cacc.pdf

[9] Pour une analyse picturale de la sprezzatura, liée à la grâce, voir Édouard Pommier, Comment l’art devient l’Art dans l’Italie de la Renaissance, Paris, Gallimard, 2007, p. 102-105, ou encore évidemment Baldassare Castiglione, Le livre du courtisan, Alain Pons éd., Paris, 1987, 1, 49, p. 92-93. Pour une analyse de la manière comme subjectivation, voir Gérard Dessons, L’Art et la manière, art, littérature, langage, Paris, Champion, 2004.

[10] Willi Appel (ed.), Harvard Dictionnary of music, Harvard University press, 1944, article TEMPO.

[12] Claudio Monteverdi, texte précédant le Lamento della Ninfa, Huitième livre des madrigaux, Venise Petrucci, 1638. Nous soulignons.

[13] On trouvera un exemple caractéristique de bel canto et de tempo rubato dans l’interprétation de Montserrat Caballé, Sombre forêt, dans Guillaume Tell de Rossini, Royal Philharmonic orchestra, direction Lamberto Gardelli. 1973, EMI, 769951 2.

[14] Georges Poulet, Études sur le temps humain, Paris, Plon, 1952, éditions du Rocher, 1976, vol. 1, p. 5 sq.

[15] G. Poulet, Ibid.

[16] G. Poulet, Ibid, p. 6, citant Albert le Grand Somme théologique, II, 5, q. 23

[17] G. Poulet, Ibid, p.6.

[18] G. Poulet, Ibid, p. 7.

[19] G. Poulet, Ibid, p. 10.

[20] G. Poulet, Ibid, p. 12.

[21] Voir sur ce point Violaine Anger, « La notation musicale au début du XIVe siècle », Marsyas n° 37-38, Juin 1996, p. 7-11.

[23] Sur ce point, voir notamment Christian Houzel, La géométrie algébrique, Paris, Blanchard, 2012, Luca Bianchi et Eugenio Randi, Vérités dissonantes, Aristote à la fin du Moyen-Âge, Paris-Fribourg, Le Cerf, 1993 ; Esther Tanay, Noting music, marking culture, American Institute of Musicology, 1999 ; Doris E. Tanay, « Jehan de Murs musical theroy and the mathematics of the fourteenth century » dans Music in the age of Ockham, Berkeley, 1989, p. 157-193.

On a cherché à quantifier les proportions de vitesse, ce que l’on a appelé les prolations, dans tout un travail de quantification des qualités.

[24] Je me permets de renvoyer à une étude plus généraliste, https://soundcloud.com/la-radio-parfaite/violaine-anger-force-forme « la forme et la force »

[25] Découverte de l’isochronie des oscillations par Galilée qui la décrit dans son Dialogo, 1632, deuxième journée.

[26] Henri Meschonnic, Critique du rythme, Paris, Verdier, 1982.

[27] Paul Klee, Écrits sur l’art, textes recueillis et annotés par Jürg Spiller, Paris, Dessain et Tolra, 1973, p. 333.

[28] Franchini Gaffurius, Practicae musicae, Brescia, Misnta-Brittanica, 1502; III, 4, p. 59

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/01/IMSLP77792-PMLP156833-GaffurioF_PractMus_1502_L3.pdf

[29] Lodovico Zacconi, Prattica di musica, Venise, Carampello, 1596, “Del tempo musicale e delle sue divisioni”, chapitre 29, p. 17 sq.http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/18/IMSLP288425-PMLP467933-Zacconi-_Prattica_di_musica.pdf

[30] Mersenne, Harmonie universelle, « Du mouvement des corps ». Voir Théodora Psychoyou, « De la mesure, du rythme et du statut du temps au XVIIe siècle : une nouvelle rythmo-poétique » dans La fabrique des paroles à l’âge classique, Anne-Madeleine Goulet et Laura Naudeix dir, Liège, Mardaga, 2010, p. 37 sq.

[31] On peut donc désormais se passer de l’« idée », de la « substance sonore » qu’était une note. Rappelons-nous qu’au XIVe siècle fait rage la question de savoir s’il existe des idées des choses, ou si plutôt nous forgeons l’idée d’un cheval (par exemple) à partir des chevaux bruns, noirs, blancs que nous avons pu voir. L’apparition de la note comme signe conventionnel se fait dans ce contexte.

[32] Brigitte Van Wyrmeersch, Descartes et l’évolution esthétique musicale, Liège, Mardaga, 1999.

[33] Damien Boquet, L’Ordre de l’affect au Moyen-Âge, Paris, CRAHM, 2005. Voir aussi ses autres publications.

[34] Damien Boquet, L’Ordre de l’affect au Moyen-Âge, Caen, CRAHM, 2005.

[35] Marin Mersenne, Harmonie universelle, « L’art de bien chanter », proposition XXVI, p. 401.

[36] Marin Mersenne, op.cit., p. 401.