Poulenc-Bernac : du compositeur à l’interprète

Actes du colloque Le Tempo dans l'acte de performance (30-31 mars 2017), Université de Bourgogne / Conservatoire de Paris

Si les questions de prosodie ou des rapports entre la ligne vocale et son accompagnement pianistique reviennent fréquemment au cœur des débats entre compositeurs, interprètes et musicologues à l’endroit de la mélodie française, il est en revanche peu commun – voire fort rare – de s’attarder sur des questions relatives au tempo. Pourtant, Francis Poulenc (1899-1963) – qui a porté ce genre musical, tout au long de sa carrière de compositeur, vers des sommets d’accomplissement dans cette si subtile alchimie mêlant verbe et musique – a toujours placé cette dimension de la vitesse du déroulement temporel au cœur de ses préoccupations, quasiment au même niveau que les questions touchant à l’équilibre dynamique entre la voix et le piano, à l’accentuation et à l’articulation du texte poétique, à son intelligibilité, aux respirations poético-musicales, au soutien harmonique et rythmique, à la pédalisation, etc. Ne mentionnait-il d’ailleurs pas dans le Journal de [s]es mélodies, en octobre 1960, au crépuscule de son existence : « Tous mes mouvements métronomiques, réglés avec Bernac, sont exacts [1] » ?

Ainsi, cette assertion trahit-elle les nombreux échanges, discussions et partages entre le créateur et son interprète fétiche qui ont abouti à la fixation d’un tempo précis. C’est le 2 mai 1926, lors de la création publique des Chansons gaillardes, que Pierre Bernac (né Pierre Louis Bertin, 1899-1979) fait la connaissance de Poulenc. Huit ans plus tard, en 1934, les deux musiciens décident de former un duo de « mélodistes » qui se produira en public et à travers le monde entier jusqu’en 1959, à l’occasion du soixantième anniversaire du compositeur. Hervé Lacombe rappelle que « Poulenc cherchait un interprète capable de chanter ces pièces, lorsqu’on lui présenta ce jeune homme issu comme lui de la bourgeoisie. Il s’en méfie d’abord mais se montre satisfait de son travail. Bien qu’il lui demande à plusieurs reprises de reprendre les Chansons, ils se perdront de vue et ne se retrouveront que huit ans plus tard. Ils formeront alors un duo appelé à un bel avenir [2]. » Sur les quelques 150 mélodies qu’il compose [3], Poulenc en écrit 90 – c’est-à-dire plus de la moitié – spécialement pour Bernac. Le compositeur confie d’ailleurs : « Les trois grandes rencontres déterminantes de ma carrière, celles qui ont influencé profondément mon art, sont celles de Wanda Landowska, de Pierre Bernac et de Paul Éluard [4]. » Et, à Simone Girard : « Il a une telle santé vocale que je peux lui faire faire tout ce que je veux. J’ai besoin de sa voix et je n’ai pas besoin de la voix d’un autre [5]. »

Pierre Bernac et Francis Poulenc

Collection privée Benoît Seringe

(source : http://www.bbc.co.uk/programmes/p017kxjt/p017gsp4)

C’est donc à partir de ce triple croisement de regards – celui du compositeur, du compositeur-interprète-pianiste et de l’interprète-chanteur – que je souhaite interroger cette notion de tempo si chère au cœur de Poulenc, notion de tempo qui fait émerger de nombreuses interrogations et, finalement, des constantes inhérentes à la définition même de son style mélodique, plus généralement de son style musical. Comment le partenaire idéal que représentait Bernac se positionne-t-il lui-même, en tant qu’interprète, face à cette « poétique » du tempo ? En quoi le cautionne-t-il ou, au contraire, le discute-t-il afin d’adapter les souhaits du compositeur ? Son témoignage s’avère des plus précieux puisqu’il a créé nombre de mélodies de Poulenc que ce dernier accompagnait au piano et l’on peut aisément imaginer les fructueux échanges que devaient avoir les deux musiciens dans le passage de la partition à sa « musicalisation » durant l’acte de performance.

Un tempo minutieusement fixé

Sur un corpus de près de 150 pièces, quasiment toutes les mélodies de Poulenc portent une indication liminaire de tempo assortie d’un mouvement métronomique d’une précision clinique, Bernac prenant la peine de souligner : « Ce tempo est toujours soigneusement indiqué par un mouvement métronomique. Il conviendra d’en tenir strictement compte et de s’en éloigner le moins possible [6]. » Très rares – exceptionnelles, devrait-on dire – sont en effet les mélodies du compositeur ne comportant aucune indication métronomique. J’ai pu à ce jour en dénombrer quatre seulement : Épitaphe (1930), sur un poème de François de Malherbe (1555-1628) – protégé d’Henri IV et de Louis XIII –, Priez pour paix (1938) sur un texte de Charles d’Orléans, Mazurka (1949) sur un poème de Louise de Vilmorin, ou encore Une chanson de porcelaine, dernière mélodie que Poulenc a composée sur un texte de Paul Éluard en 1958. Et, dans ces cas-là, habitué à cette précision de mouvement du balancier quasiment toujours spécifiée par le compositeur, Bernac ne peut se satisfaire d’un tel manque et s’empresse de faire correspondre l’indication de tempo donnée par Poulenc à une indication métronomique chiffrée.

Une fois ce tempo fixé, le compositeur souhaite bien entendu que ses interprètes le respectent à la lettre ou, tout au moins, tendent vers un scrupuleux respect et ce de façon « immuable », « impitoyable », Bernac rajoute « inflexible du commencement à la fin [7] », le tempo « ne bronchera pas [8]. » Le baryton Martin se fait ainsi le fidèle porte-parole de Poulenc :

« Le tempo choisi devra toujours être maintenu immuablement, car rares sont ses mélodies qui comportent des changements de mouvement et, dans ce cas, ils sont clairement indiqués. Mais en général, le tempo, qu’il soit lent ou rapide, devra être implacable. (On verra même, à la fin de nombreuses mélodies, l’indication : "Surtout sans ralentir.") Le chanteur devra trouver le moyen d’assouplir la ligne vocale et de donner la juste accentuation du texte, en restant dans le cadre immuable donné par une partie de piano qui ne cédera pas, avec complaisance, mais, au contraire, maintiendra fermement le mouvement du discours musical. La responsabilité du pianiste est grande.

On pourrait citer maintes mélodies qui sont en perpétuel changement de rythme, d’éclairage et d’expression et qui, cependant, sont d’un mouvement absolument constant et égal. (Dans le jardin d’Anna, par exemple.) Cette égalité de mouvement leur donne leur unité, en dépit de leurs constantes modulations de tonalité et d’expression [9]. »

Ainsi, dans la plupart des cas, le tempo doit-il être complètement déconnecté, d’une certaine manière, de l’expressivité qui peut se dégager du sens délivré par le poème ou de la musique elle-même, qu’il s’agisse d’un profil mélodique séduisant, d’un enchaînement harmonique savoureux, d’une figure rythmique incisive, etc. – et c’est sans doute là l’une des clés, mais aussi l’une des grandes difficultés, dans l’interprétation des mélodies de Poulenc. À propos de la Chanson d’Orkenise qui appartient au recueil des cinq Banalités sur des textes d’Apollinaire, Bernac précise par exemple : « L’indication liminaire est excellente : “Rondement, dans le style d’une chanson populaire, noire = 126”, et indique bien que le tempo ne doit pas varier à travers tous les changements de nuances, de couleurs et d’expressions [10]. » Ou encore, à propos de la mélodie Le portrait, sur un texte de Colette : « Comme toujours dans la musique de Poulenc, [le tempo] doit être maintenu, en dépit des modulations et des changements d’atmosphère, avec cependant quelques souplesses [11] […] ». Bannir le rubato est justement un moyen particulièrement efficace de porter toute son attention sur cette grande variété « de nuances, de couleurs et d’expressions » et de renforcer ainsi l’expressivité même du texte et de sa musicalisation sans passer par de mièvres affects de mauvais goût et complètement superfétatoires.

Ce tempo figé, Poulenc souhaite absolument le conserver jusqu’à la fin de la mélodie. Il ne supporte en effet pas le geste romantique éculé de ralentir de façon quasi systématique en fin de morceau. Et pour aller à l’encontre de ce mauvais pli – véritable tic interprétatif – auquel s’adonnent avec délectation chanteurs et pianistes dans ce genre musical, on peut même être tenté d’accélérer très légèrement afin de lutter contre cette inclination presque naturelle à élargir le tempo. C’est d’ailleurs ce que conseille Bernac, comme dans Je n’ai envie que de t’aimer, septième pièce du cycle éluardien Tel jour, telle nuit : « Pour être certain de ne pas ralentir vers la fin de la mélodie [à deux reprises, Poulenc note “sans ralentir”], il est bon de faire un léger accelerando sur : “réglés par tes paupières”. C’est seulement sur les deux dernières mesures que le piano cédera légèrement [12]. »

Ce tempo « implacable » innerve tout d’abord des mélodies très rapides, à la fougue le plus souvent dévastatrice, sorte d’ivresse cathartique menant vers d’insondables abîmes. À propos de sa cantate profane Le Bal masqué (février-avril 1932) sur des poèmes de Max Jacob, Poulenc explique : « La partie de piano du Bal est capitale. Il faut la jouer en virtuose avec une palette très variée. Il faut mettre la pédale abondamment mais avec beaucoup de soin. Les rythmes, lents ou vifs, sont implacables. Au bout des vingt minutes que dure le Bal masqué, le public doit être stupéfait et diverti comme les gens qui descendent d’un manège de la Foire du Trône [13]. » Quant à la première mélodie Air romantique des Airs Chantés sur des textes de Jean Moréas, elle doit, selon Poulenc, « se chanter très vite, le vent dans la figure. Le tempo doit être implacable [14]. »

Les poèmes fondés sur des énumérations de mots ou d’images s’accommodent parfaitement de tempos stricts et continus, comme Dans le jardin d’Anna (août 1938) sur un texte d’Apollinaire. À propos de Tu vois le feu du soir (août 1938), premier des deux Miroirs brûlants éluardiens, mélodie « calme et irréel[le] » celle-ci, Poulenc explique : « Comme je l’ai déjà écrit, à propos du “Jardin d’Anna”, un poème énumératif réclame une cadence immuable. Cette longue mélodie (quatre minutes), où il n’y a pas la diversion d’une double croche, devrait se sauver de la monotonie par le raffinement de l’écriture pianistique et la simplicité de la ligne vocale. […] Le pianiste devra jouer toute cette mélodie avec un grand scrupule quant à la stricte valeur des notes. Bien que conçu dans un halo de pédales, cet accompagnement ne doit pas s’en aller à la dérive [15]. »

F. Poulenc, Tu vois le feu du soir, mes. 1-6.

On retrouve donc également cet « impitoyable » tempo dans les mélodies lentes, voire très lentes, souvent très legato dans leur articulation, qui se déroulent dans des atmosphères tour à tour suspendues, extatiques et irréelles mais également intenses et passionnées. Ainsi, à propos de Nous avons fait la nuit, neuvième et dernière mélodie de Tel jour telle nuit, Bernac prend la peine d’expliquer, avec beaucoup de poésie :

« Pour obtenir ce "calme" et cette "espèce de silence" qu’il demande, il faut, avant tout, attendre plusieurs secondes avant d’attaquer cette mélodie, avec le plus parfait legato possible. Le tranquille tempo : noire = 60 doit toujours garder son égalité jusqu’à la fin de la mélodie, y compris la longue coda pianistique, avec une fermeté qui exclura toute sentimentalité de mauvais aloi et conférera une solide et virile profondeur aux sentiments exprimés par le poète et le musicien avec un merveilleux lyrisme. Il faut imaginer les deux amants côte à côte dans le lit, ayant éteint la lumière, "fait la nuit", l’homme "tenant la main" de la femme et la "soutenant de toutes ses forces", cependant qu’il se remémore toutes ses qualités humaines, et que peu à peu elle s’évade dans le sommeil, devenant une inconnue "semblable à elle-même" et incarnant "tout ce qu’il aime" qui "merveilleusement" "est toujours nouveau" [16]. »

F. Poulenc, Nous avons fait la nuit, Coda pianistique, mes. 35-47

Pour les mélodies lentes dont l’atmosphère poétique et musicale pourrait émouvoir et inciter les interprètes à trop écouter leur émotivité (qu’elle soit sincère… ou feinte !), il faut éviter le danger de verser dans un pathos de mauvais goût en prenant des tempos trop lents. À propos de Ce doux petit visage (1939) sur un poème d’Éluard, Bernac rappelle par exemple : « Les chanteurs ont souvent tendance à prendre un tempo trop lent, celui indiqué (noire = 63) me semble juste et, comme toujours, sans rubato [17] ».

De temps à autre, on relève une sorte de paradoxe ou d’ambiguïté lorsque Bernac demande parfois un tempo « souple »… dans un tempo restant pourtant « implacable », sorte de quadrature du cercle qui doit poser d’inextricables questions aux interprètes soucieux de prendre en compte tous les indices du paratexte, comme dans C’est ainsi que tu es, deuxième des trois Métamorphoses (1943) sur des poèmes Louise de Vilmorin : « Le tempo noire = 60 sera très souple. L’importante partie de piano demande un jeu très legato, fluide et expressif. […] Comme toujours, dans sa musique, il faudra conserver un tempo général immuable [18]. » De la même manière, à propos de la mélodie C, premier des Deux Poèmes de Louis Aragon (1942), Bernac avance : « À “très calme noire = 54”, j’ajouterais : surtout pas plus vite, et l’indication : “très librement”, qui suggère l’idée d’une improvisation, ne doit pas altérer l’égalité des croches [19]. »

Un garde-fou contre les velléités par trop fantaisistes des interprètes

Il va sans dire que l’intérêt premier d’imposer des tempos aussi précis est de donner des indications aux interprètes. Et, dans le cas de Poulenc, il s’agit plutôt d’éviter que ces derniers ne prennent trop de libertés qui aboutiraient immanquablement à de multiples contresens musicaux allant à l’encontre de ses propres intentions. La première catégorie d’interprètes visée est bien celle des chanteurs. Le compositeur se souvient, sans pitié aucune :

« 3 novembre 1939 Horrible journée !!! Une dame vient de miauler, un quart d’heure durant, à la radio des mélodies qui pourraient bien être de moi ! Ah ! les chanteuses qui n’écoutent que leur instinct ! Je devrais dire leurs instincts car je suppose celle-ci douée pour tout autre chose que la musique. On massacre souvent mes pièces de piano mais jamais tant que mes mélodies, et Dieu sait que je tiens plus à celles-ci qu’à celles-là. J’entreprends ce Journal dans l’espoir de servir de guide aux interprètes qui auraient quelque souci de ma pauvre musique [20]. »

Les pianistes n’échappent pour autant pas aux critiques de Poulenc. Dans une conférence prononcée le 20 mars 1947 dans le cadre de l’Université des Annales et portant précisément sur ses propres mélodies et leurs poètes, le compositeur s’écriait :

« Mais savez-vous ce qu’il y a de pire, pour moi, qu’un mauvais chanteur ? C’est un mauvais accompagnateur. Imaginez-vous que dans cette salle, j’ai failli commettre un crime. Freud prétend, avec juste raison, que chacun de nous, au moins pendant cinq minutes dans sa vie, s’est senti l’âme d’un assassin [21]. Ici même, une pianiste massacrait d’une telle façon ma musique que, si j’avais eu un revolver dans ma poche, j’aurais tiré. Heureusement, je n’en porte jamais sur moi [22] ! »

Et il précisait un peu plus loin :

« Vous pensez, tout de suite, que cette dame faisait des fausses notes (c’est sans importance), qu’elle changeait mes tempi (c’est déjà plus grave, mais passe encore). Non, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c’est pire. Malgré mes observations réitérées, elle s’obstinait à jouer ma musique sans pédale. Or, jouer ma musique sans pédale, c’est la fin de tout, et surtout de ma musique [23]. »

Si l’on comprend bien en effet que le défaut suprême selon lui est bien l’absence de pédale dans le jeu pianistique, il place cependant les changements de tempos avant même les fausses notes dans la hiérarchisation qu’il propose des erreurs et contresens que doivent éviter les pianistes pour être en mesure de délivrer l’essence de son style musical. En 1954, dans ses entretiens radiophoniques avec Claude Rostand, Poulenc revient encore plus clairement sur ce strict respect du tempo (il parle notamment ici de sa musique pour piano) :

« Je hais le rubato (en ce qui me concerne s’entend). Une fois un tempo adopté, il ne faut en changer à aucun prix jusqu’à ce que je l’indique. Ne jamais allonger ou raccourcir un temps. Cela me rend fou. Je préfère toutes les fausses notes du monde [24]. »

« Je hais le rubato » (Francis Poulenc, Entretiens avec Claude Rostand, octobre 1953-avril 1954, 3e entretien, INA)

On connaît l’immense passion de Poulenc pour la voix et sa pratique du duo chant-piano lui a cependant permis de nuancer ses propos quelque peu sectaires, ménageant ainsi une marge inévitable et nécessaire entre la notation de la partition et l’acte de performance proprement dit. Bernac précise d’ailleurs, rebondissant sur la phrase prononcée par Poulenc :

« En admettant même que, dans son amour pour la voix, il ait eu un peu moins de rigueur, par instants, dans sa musique vocale (ce qui était effectivement vrai), afin de permettre au chanteur de "chanter", de préparer certains effets et respirer, il formule ainsi clairement ce que doit être la juste conception de l’exécution de sa musique. […] Cela dit, Poulenc savait mieux que personne prendre une respiration pour préparer une modulation inattendue, ou faire attendre un subit changement de nuance, mais ceci n’altérait jamais le tempo général [25]. »

Si quatre des six instantanés de jeunesse constitutifs du cycle Le Bestiaire de 1919 donnent encore, en fin de pièce, dans une sorte de geste interprétatif romantique avec des indications du type « ralentir » (nos 2 et 4) ou « ralentir un peu » (nos 3 et 5) [26], il en va tout autrement de nombreuses mélodies ultérieures dans lesquelles Poulenc renie à tout prix ce tic d’interprétation de ralentir ou d’élargir le tempo en fin de morceau qui contamine tout autant les chanteurs que les pianistes accompagnateurs. Fuyant toute sorte de pathos incontrôlé ou de lourdeur gratuite et systématique dans l’intention musicale, c’est la raison pour laquelle il se voit contraint de porter directement sur la partition, à de multiples reprises, des indications du type « respecter strictement le mouvement métronomique », « au mouvement, sans traîner » (Air romantique, Jean Moréas), « sans ralentir » (Air champêtre, Jean Moréas), « surtout sans ralentir » (L’anguille, Guillaume Apollinaire ; Reine des mouettes, Louise de Vilmorin), « toujours sans ralentir » (Paganini, Louise de Vilmorin), « sans aucun ralenti » (Le portrait, Colette), « sans nuances et strictement au même mouvement » (Carte postale, Guillaume Apollinaire), « strictement en mesure » (1904, Guillaume Apollinaire ; Le présent, Louise Lalanne ; Dans l’herbe, Louise de Vilmorin), « strictement au mouvement du Presto » (Il vole, Louise de Vilmorin), ou, au contraire, « sans presser » (Le disparu, Robert Desnos), « très allant, noire = 100 (très exactement) » (Main dominée par le cœur, Paul Éluard) ou encore « Au pas, noire = 72 (sans broncher jusqu’à la fin) » (Jouer du bugle, Max Jacob).

Le tempo comme marqueur formel

Je passerai très vite sur ce point-là car le tempo en soi n’est pas vraiment chez Poulenc un paramètre qui lui permet de structurer ses mélodies.

À l’échelle d’un cycle entier, le compositeur évoque cependant cette dimension temporelle – au même titre que l’agencement des tonalités mais aussi des nuances – pour établir certaines relations entre les mélodies constitutives et donner une certaine idée de cohérence à l’ensemble. À propos des neuf poèmes d’Éluard constitutifs du cycle Tel jour telle nuit (décembre 1936-janvier 1937), il n’hésite pas à établir un lien avec La Bonne Chanson (1892-1894) de Fauré ou encore avec les Dichterliebe (1840) schumanniens :

« Savez-vous que pour qu’une mélodie se tienne, il faut la construire, que pour qu’un cycle s’équilibre il faut tenir compte d’un plan très subtil pour l’enchaînement des tons, des tempi, des nuances ? Croyez-vous que La Bonne Chanson n’ait pas posé à Fauré un problème de forme, victorieusement résolu par cette dernière mélodie qui résume tout le cycle ? Pensez-vous que c’est par hasard que la première et la dernière mélodie de mon cycle Tel jour telle nuit empruntent la même tonalité de do majeur et un tempo identique ? Pensez-vous que ce soit gratuitement que j’ai doté ce cycle d’une coda pour le piano seul qui permet au public, comme dans Les Amours du poète de Schumann, de prolonger en lui l’émotion ? Non, non, croyez-moi, une mélodie, un cycle, sont le contraire d’une improvisation, du moins pour moi. La forme y tient son rôle de corset aussi strictement que dans une sonate ou une symphonie. Vous qui m’avez regardé travailler depuis vingt ans, vous savez mieux que personne que je n’improvise pas mes mélodies ; qu’une mélodie comme Montparnasse est restée près de deux ans sur le chantier [27]. »

Tempo, marqueur formel (Francis Poulenc, Entretiens avec Claude Rostand, octobre 1953-avril 1954, 6e entretien, INA)

Il rajoute à propos de la coda de ce même cycle : « J’ai écrit cette mélodie dans l’émotion la plus sincère. J’espère que cela se perçoit. La coda pianistique est essentielle. La jouer dans un mouvement strict, sans se hâter (pour faire applaudir le chanteur !) [28]. »

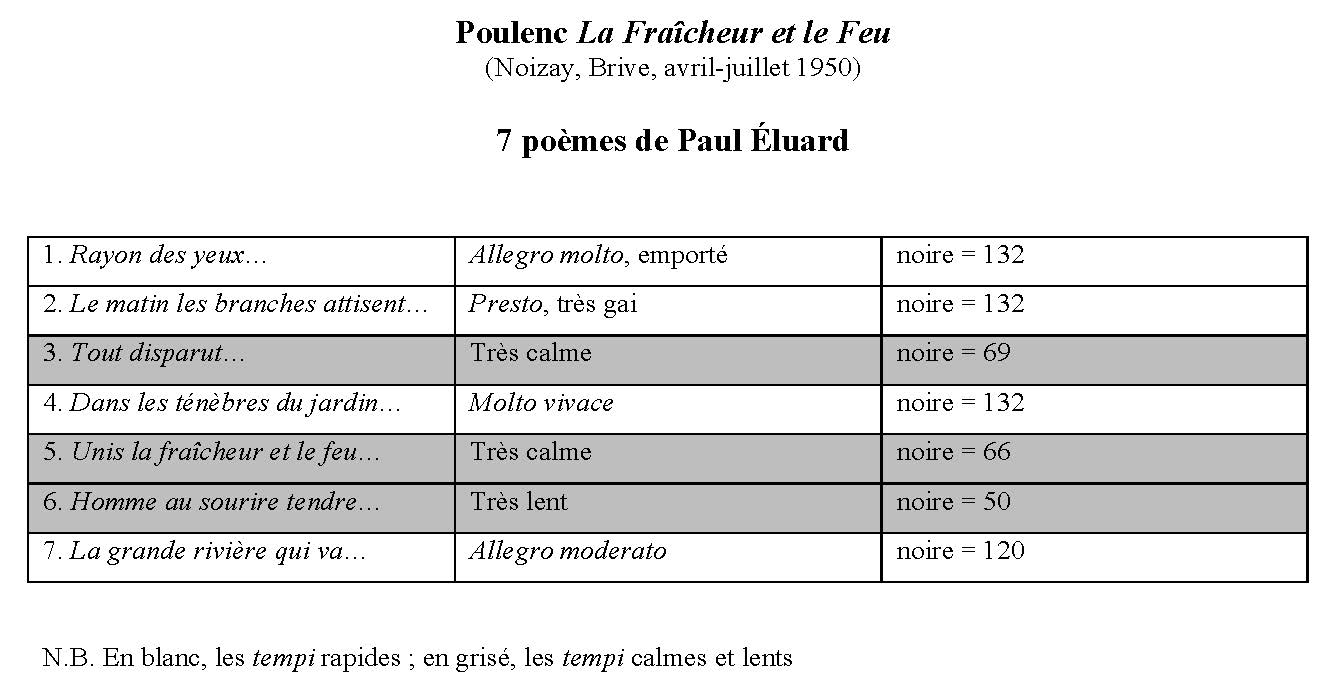

En revanche, lorsque Vincent Vivès affirme que La Fraîcheur et le feu [1950] sur un texte de Paul Éluard renoue avec la structure de la suite française (alternance des tempos rapide et lent), à laquelle vient se joindre une “identité de figure rythmique [qui] confirme l’impression d’unité d’ensemble [29]” [30] », celui-ci va tout de même un peu vite en besogne, plusieurs tempos de même nature se succédant parfois – deux rapides entre les mélodies nos 1 et 2, deux lents entre les nos 5 et 6, niant en cela l’alternance régulière dont il faisait pourtant la clé structurelle de ce cycle. De plus, on se demande bien pourquoi il a eu l’idée de convoquer ici la « structure de la suite française », tant l’esthétique baroque et la musique instrumentale caractéristiques de ce genre musical paraissent à mille lieues de ce cycle dédié à Stravinsky. On notera en revanche les indications métronomiques très proches pour les mélodies calmes et, pour les quatre plus rapides, le retour à trois reprises de la noire à 132, véritable facteur d’unité à l’échelle du cycle.

Emprunter le tempo à d’autres genres musicaux et à d’autres compositeurs

Les mélodies poulencquiennes peuvent représenter, pour certaines d’entre elles, le réceptacle d’influences provenant de répertoires et de genres musicaux exogènes, mais aussi d’autres compositeurs. En devenant le lieu de rencontres de styles divers, ce véritable melting-pot esthétique décloisonne ainsi, d’une certaine manière, le genre raffiné et bourgeoisement connoté de la mélodie la faisant évoluer, grâce à ces frontières stylistiques désormais poreuses, vers de nouveaux horizons.

C’est principalement dans l’emprunt à deux genres musicaux exogènes qu’il faut trouver l’origine des tempos mécaniques caractéristiques de certaines pièces. Les chansons-scies, tout d’abord, sont directement liées au répertoire urbain et populaire, au domaine du café-concert et de ses chansonniers mais aussi à celui des guinguettes des bords de Marne que Poulenc a fréquentées à Nogent [31]. Dans un journal lyonnais de 1903, un critique nous offre une « causerie » intéressante permettant d’en connaître davantage sur ce genre musical :

« La Chanson-Scie est de création moderne ; elle remonte à cinquante ans à peine […]. / Vous n’êtes pas sans avoir fait cette remarque au théâtre : il suffit qu’un personnage de vaudeville ou de comédie répète – à tous propos et hors de propos – la même phrase, sur le même ton, pour que cette répétition obsédante ait le don de mettre le public en belle humeur. / Cette situation est fréquemment exploitée par les auteurs comiques : plus le personnage en question est naïf ou bêbête, plus il est assuré de déchaîner le fou rire dans la salle. / Tout le succès de la Scie est là : elle amuse – singulier amusement, n’est-ce pas ? – parce qu’elle revient sans cesse cornée par toutes les voix, à toutes les oreilles ; elle s’attache à vos pas, vous poursuit sans trêve ni relâche, elle vous agace, vous horripile et, cependant, le moment vient où, par cet étrange phénomène que la science a qualifié d’« action réflexe », vous vous surprenez vous-même à la fredonner. / L’obsession débute généralement par un mot auquel une circonstance imprévue a fait un sort ou par un lambeau de phrase ramassé dans une pièce en vogue. / Le mot, la phrase ont plu à la foule qui trouve drôle de les répéter. Un chansonnier quelconque les aguiche au passage et en souligne quelques couplets bâclés à la hâte : la Scie est créée, elle fera son chemin. / Bientôt, elle grince à tous les carrefours, elle pénètre dans les ateliers, les magasins, les salons ; elle franchit les limites de la ville et – comme une tâche d’huile – s’étend sur la campagne. / La province – oh ! je me garderai de lui en faire un reproche ! – n’a pas de Scies à elle. Elle vivotte sur celles que la capitale lui envoie, l’une venant – après un temps plus ou moins long – supplanter l’autre. / La Chanson-Scie est émaillée de locutions faubouriennes et de mots empruntés à la langue verte : elle ne cherche pas à dissimuler son origine. / Les spécialistes qui confectionnent ce genre de productions ne se fatiguent pas les méninges à chercher des rimes : quand celle dont ils ont besoin échappe à leur mémoire, ils ont tôt fait de fabriquer un mot nouveau. / Ils connaissent le public auquel ils s’adressent et sont assurés – d’avance – d’être compris, même en ne parlant pas français. / "La meilleure chanson – a dit le célèbre Paulus – c’est celle dont les paroles et la musique frappent le tympan de la foule ; ce tympan qui, de la rue, ira résonner dans les salons". / Prenez – les unes après les autres – les chansons passées à l’état de scie, et vous constaterez que c’est à la musique, entraînante et facile à retenir du refrain, qu’elles ont dû leur popularité [32]. »

Au côté mécanique, implacable, sans rubato, sont associées des vitesses le plus souvent très soutenues. Au début de la partition des Fêtes galantes, deuxième des Deux poèmes de Louis Aragon, parfait représentant du genre, Poulenc fixe son mouvement métronomique à « noire = 152 au moins » et précise : « Incroyablement vite, dans le style des chansons-scies de café-concert ».

On voit des marquis sur des bicyclettes

On voit des marlous en cheval-jupon

On voit des morveux avec des voilettes

On voit des pompiers frôler les pompons

On voit des mots jetés à la voierie

On voit des mots élevés au pavois

On voit les pieds des enfants de Marie

On voit le dos des diseuses à voix

On voit des voitures à gazogène

On voit aussi des voitures à bras

On voit des lascars que les longs nez gênent

On voit des coïons de dix-huit carats

On voit ici ce que l’on voit ailleurs

On voit des demoiselles dévoyées

On voit des voyous On voit des voyeurs

On voit sous les ponts passer les noyés

On voit chômer les marchands de chaussures

On voit mourir d’ennui les mireurs d’œufs

On voit péricliter les valeurs sûres

Et fuir la vie à la six-quat’-deux

Fêtes galantes, n°2 des Deux Poèmes de Louis Aragon (Noizay, octobre 1943)

L’autre origine de ces tempos mécaniques est à trouver dans les comptines enfantines. Poulenc explique à propos de Souric et Mouric, dernier des Cinq poèmes de Max Jacob : « Le début, d’un débit très rapide, toujours dans le style d’une chanson à compter (ams-tram-dram [sic]) [33]. » Ou encore, pour la Chanson, deuxième des Trois Poèmes de Louise Lalanne : « Le rythme de la seconde doit être imperturbable. J’entends cela comme la chanson à compter : “ams-tram-dram-pic et pic et colédram [sic] [34]. »

La partie de piano est parfois elle-même à l’origine de ces tempos effrénés et mécaniques et il n’est pas étonnant que Poulenc convoque ici le genre de l’étude, tout à la fois empreint de virtuosité et d’un côté froid, objectif, se traduisant par des mouvements métronomiques « immuables » et « impitoyables » qui viennent accompagner une digitalité échevelée. En effet, toute velléité de sentimentalité représente généralement un véritable contresens au sein de ce genre musical où seul compte le domptage par l’interprète des difficultés techniques, dans un respect absolu du tempo fixé, pour faire valoir sa maîtrise instrumentale, sa bravoure, son panache et sa maestria. Ainsi, à propos des cinquième et septième des huit Chansons gaillardes sur des textes anonymes du XVIIe siècle, la noire étant respectivement fixée à 152 et 176, Poulenc écrit : « Les “Couplets bachiques” et “La belle jeunesse” doivent se jouer très vite. L’accompagnement avec la précision d’une étude pour piano [35]. »

F. Poulenc, Couplets bachiques, mes. 1-8

Et pour accompagner le « Presto implacable » avec une « noire = 120 » de Il vole, troisième numéro des Fiançailles pour rire (1939) sur des poèmes de Louise de Vilmorin, Poulenc porte directement sur la partition : « Dans le style d’une étude pour piano ». Dans Le présent, première mélodie des Trois Poèmes de Louise Lalanne (1931), après les quatre premières mesures liminaires à 3/8, dans un « Presto possibile (noire = 152) », le compositeur change soudain de cadre métrique, s’inscrivant dans un brillant 2/4 où, jusqu’à la fin, un flot ininterrompu de doubles croches s’écoule, « strictement en mesure », les deux mains restant à l’octave l’une de l’autre et, pour la coda « emporté[e] », à la double octave. Le compositeur prend la peine de commenter :

« On commet généralement une faute rythmique en n’admettant pas, dans "le Présent", la stricte égalité des doubles croches dès le début. J’aurais pu écrire le tout à 2/4 en mesurant de ce fait les blancs des premières mesures. Il m’a semblé pourtant plus sensible d’écrire un 3/8 suivi d’une respiration. C’est à la chanteuse de donner l’impression d’intensité d’un souffle court. [Aussitôt le mot "avec",] la mélodie doit couler sans l’ombre d’un rubato. Influencé par l’écriture à l’unisson du final de la Sonate de Chopin [36]. »

Enfin, à côté de cet exemple qui lève le voile sur une source précisément identifiée de l’inspiration poulencquienne – qui, au-delà de l’écriture musicale intrinsèque et du caractère général, lui inspire bel et bien un tempo –, il convient, dans le même ordre d’idées, de citer deux autres muses avouées. La Petite servante, troisième des Cinq poèmes de Max Jacob (1931), est, selon Poulenc lui-même, « très directement inspiré[e] de Moussorgsky. La description des maux redoutés doit être débitée strictement et nerveusement [37]. » Quant aux sept poèmes de Paul Éluard réunis sous le titre La fraîcheur et le feu, le compositeur avoue : « Ces mélodies sont dédiées à Strawinsky. Je le lui devais car elles sont en quelque sorte issues de lui. La troisième [“Tout disparut…”] emprunte en effet le tempo et le sens harmonique de la cadence finale de la Sérénade en la pour piano [38]. »

À la recherche du « bon tempo »

Si l’on se situe tout d’abord du point de vue de l’acte de composition, les témoignages laissés par Poulenc, tant dans ses écrits que dans ses entretiens radiophoniques, nous apprennent combien, dans sa musique vocale, il privilégie ce temps précieux de la lecture poétique pour progressivement en dégager une musicalité verbale (dans l’alternance de ses syllabes brèves et longues, le relief donné par les accents toniques de la langue, en matière de hauteur, de durée, ou d’intensité, etc.), musicalité verbale qu’il se charge de faire basculer du côté proprement musical. À titre d’exemple, on peut redonner ici ses propos célèbres :

« Lorsque j’ai élu un poème, dont je ne réalise parfois la transposition musicale que des mois plus tard, je l’examine sous toutes ses faces. Lorsqu’il s’agit d’Apollinaire et d’Éluard, j’attache la plus grande importance à la mise en page du poème, aux blancs, aux marges. Je me récite souvent le poème. Je l’écoute, je cherche les pièges, je souligne parfois, d’un trait rouge, le texte aux endroits difficiles. Je note les respirations, j’essaye de découvrir le rythme interne par un vers qui n’est pas forcément le premier. Ensuite, j’essaye la mise en musique en tenant compte des densités différentes de l’accompagnement pianistique. Lorsque je bute sur un détail de prosodie, je ne m’acharne pas. J’attends parfois des jours, j’essaye d’oublier le mot jusqu’à que je le voie comme un mot nouveau [39]. »

« Lorsque j’ai élu un poème » (Francis Poulenc, Entretiens avec Claude Rostand, octobre 1953-avril 1954, 6e entretien, INA)

Même si les questions de tempo ne sont ici pas directement abordées, on peut cependant penser que le compositeur a dû longuement mûrir, dans une telle logique du rapport de la musique au mot et à l’atmosphère poétique, ses mouvements métronomiques et on est donc tenté de leur accorder le plus grand crédit. Pourtant, certaines zones de flou peuvent apparaître au détour d’un commentaire qui remet parfois en cause la fiabilité même de certains tempos pourtant très précisément notés. Ainsi, à propos des Trois poèmes de Louise de Vilmorin, Poulenc avoue : « “Le Garçon de Liège” doit se jouer vertigineusement vite. Le mouvement de métronome, empirique, est destiné à sauvegarder l’atmosphère tourbillonnante de la mélodie et à faire valoir la chute du poème [40]. » Poulenc évoque aussi la familiarité qu’il faut avoir avec un poète et sa poésie pour être en mesure d’établir de subtils liens interartistiques. Ainsi, à propos des Cinq poèmes d’Éluard : « La seconde mélodie est horriblement difficile. Il faut bien connaître Éluard, car on doit deviner le tempo qu’aucun métronome ne peut préciser [41]. »

Bien évidemment, le compositeur fixe avant tout un tempo en fonction de l’atmosphère délivrée par le texte poétique. À la fin de la « section 12 » de Dans le jardin d’Anna d’Apollinaire, Bernac met en garde : « Attention, dans la partie de piano, de ne pas presser la mesure à 6/4, qui précède la Section 13 avec, selon Poulenc, son “érotisme ironique” souligné par sa musique, et qui suggère nettement un sous-entendu pour ce pardon dans le bois aux myrtilles… et motive la désinvolture de “J’aurais fredonné un moment [42].” » Ou encore, à propos de Sanglots appartenant aux Banalités sur des poèmes d’Apollinaire : « Le tempo indiqué noire = 66 est un maximum de vitesse, mais signifie qu’il ne faut pas traîner en créant l’extraordinaire sérénité du début [43]. »

En se situant maintenant du point de vue de l’acte de performance, il est tout d’abord intéressant de constater comment Poulenc passe tout naturellement de l’autre côté de la barrière en se positionnant comme pianiste-accompagnateur-interprète de ses propres mélodies et combien, dans une sorte de dédoublement de sa personnalité, le compositeur (lui-même) concède à l’interprète (toujours lui-même et, dans le même temps, un autre !) une certaine dose de libre arbitre dans les choix qu’il doit assumer – et notamment en matière de tempo – en fonction de son propre ressenti. À propos de la mélodie Miró issue du cycle Le Travail du Peintre sur des poèmes d’Éluard, il commente par exemple : « Le “céder beaucoup” sur “que je dissipe d’un geste” et la reprise du tempo ne s’expliquent pas. Il faut les sentir [44]. »

Si la majorité des indications de tempo portées dans ses mélodies par Poulenc ont l’aval de son chanteur fétiche – celui-ci les qualifiant le plus souvent d’ailleurs de « bonnes », « très bonnes », « excellentes », voire « parfaites [45] » –, Bernac sait également se départir de l’admiration aveugle qu’il aurait pu porter au compositeur, qui plus est un ami cher qui compose spécifiquement pour lui (pour son timbre vocal, sa personnalité musicale, sa sensibilité poétique et plus généralement artistique). Il explique comment l’avis de l’interprète peut servir de jauge à une réévaluation du tempo à l’aune de son expérience vécue au travers de la performance :

« Je dois ajouter qu’il m’arrivera, dans les pages suivantes, de contester certains de ces "tempi". Le sens du "tempo" varie légèrement au cours d’une longue carrière d’interprète : mon expérience et aussi l’audition de l’enregistrement des mêmes œuvres réalisé à diverses périodes de ma vie m’en donnent la preuve. Poulenc lui-même, au cours de notre longue association, a varié légèrement ses tempi. Il jouait plus vite (trop vite, à mon avis !) dans sa jeunesse que dans son âge mûr [46]. »

Ainsi, pour prendre quelques exemples concrets, à propos de la mélodie Le dauphin, no 4 du Bestiaire, dans laquelle le mouvement métronomique fixe la noire à 136 (« Animé »), Bernac pense que « le tempo est sans aucun doute trop rapide et noire = 120 bien préférable [47]. » Le chanteur-interprète enfonce le clou pour les deux dernières mélodies du cycle. Pour L’écrevisse, « le tempo indiqué n’est, [selon lui], pas bon, noire = 88 est bien meilleur [48] » tandis que pour La carpe « le tempo indiqué est un peu trop rapide, noire = 54 est préférable [49] ».

Sans le citer nommément, Bernac introduit une troisième personnalité dans ce « haut conseil de l’évaluation et de la recherche du bon tempo » : l’auditeur – en l’occurrence ici, lui-même –, grâce à la vogue des enregistrements sonores dont a pu bénéficier le duo de musiciens. Ce miroir-audio réfléchissant assez fidèle permet en effet d’avoir un retour direct sur sa propre performance, de pouvoir en tirer des leçons et d’être éventuellement en mesure de corriger tel défaut interprétatif (justesse, mise en place, équilibre entre les partenaires, couleurs, intelligibilité du texte, etc.) mais aussi de rectifier tel paramètre musical initialement prévu par le geste même du compositeur. Une véritable relation triangulaire s’instaure donc pour aiguiser ce regard sur le tempo, afin de le définir toujours plus précisément et de guider ainsi les futurs interprètes qui s’empareront de ce répertoire mélodique dans leurs propres choix artistiques, en parfaite connaissance de cause.

Dans un entre-deux entre le respect aveugle et le recul critique, on peut également prendre conscience de tous les problèmes que peut poser un tempo à travers le subtil nuancier que dévoile Bernac lorsqu’il avoue par exemple, à propos de Chanson, deuxième des Trois poèmes de Louise Lalanne : « Le tempo noire = 132 est très difficile, on s’en rapprochera le plus possible [50]. » En partant du même type de remarque pour Souric et Mouric des Cinq Poèmes de Max Jacob (Chansons bretonnes), Bernac précise les choses d’un point de vue technique : « Je trouve le tempo indiqué : noire = 116 un peu trop vite et presque irréalisable dans la première page, mais on s’en rapprochera autant que possible. En tout cas, attention à la précision du rythme et à l’articulation [51]. » Ici, l’interprète pointe la faisabilité des choses, en l’occurrence les capacités physiques de l’interprète directement liées aux mouvements de la mâchoire, de la langue, pour être en mesure d’articuler suffisamment et de privilégier ainsi l’intelligibilité du texte. Pour Le Carafon, sixième des sept mélodies de La Courte paille (1960) sur des poèmes de Maurice Carême : « L’indication liminaire est très mauvaise car, si le tempo noire = 132 est juste, il n’est certainement pas “très vite”. Donc inutile d’ajouter un problème de vitesse à l’articulation qu’il faut exagérer, dans la très inconfortable tessiture des premières phrases [52]. » À propos de Vous n’écrivez plus ?, deuxième des deux mélodies de Parisiana sur des poèmes de Max Jacob, Bernac trouve encore que « Le tempo indiqué noire = 176 est pratiquement impossible et si on arrive à noire = 152 c’est déjà bien. En tout cas, ce tempo sera implacable [53]. »

Quoi qu’il en soit, on doit constater que toutes ces révisions de tempo vont le plus souvent dans le sens d’un ralentissement des vitesses originellement indiquées sur la partition, mettant en lumière cette distance entre l’acte compositionnel (de l’ordre de la virtualité musicale) et l’acte performatif (de l’ordre de la réalité interprétative). Seuls les tempos de trois des six mélodies des Fiançailles pour rire (1939) sur des poèmes de Louise de Vilmorin doivent être, selon Bernac, revus un peu à la hausse. À propos de La dame d’André (no 1), l’interprète explique : « À mon avis le tempo indiqué est un tout petit peu trop lent et noire = 132 préférable, avec un ritenuto à la fin du petit prélude de piano [54]. » Pour Il vole (no 3) : « Le tempo indiqué noire = 120 est, à mon avis, un minimum et noire = 144 préférable. Ce tempo sera inflexible et la ligne vocale souvent plus rythmique que mélodique [55]. » Et pour Violon (no 5) : « Le tempo indiqué est nettement trop lent et noire = 72 est préférable, en tout cas il doit être souple, le pianiste fera de son mieux pour suggérer la façon langoureuse – et souvent attaquant les sons par dessous – du violoniste tzigane [56]. »

Comme il l’a fait pour l’interprète, Bernac reconnaît que les tempos varient aussi au cours de l’existence du compositeur. Ainsi précise-t-il à propos de L’anguille, premier des Quatre poèmes d’Apollinaire achevés à Noizay en mars 1931 et qui porte l’indication métronomique « blanche pointée = 108 » : « Comme pour beaucoup de ses premières mélodies, Poulenc a indiqué un mouvement métronomique un peu trop rapide. Blanche pointée = 100 est à peu près ce que nous faisions, mais implacable [57]. » Et encore à propos de 1904, dernière mélodie de ce même recueil : « Le tempo indiqué blanche = 104 est presque impossible et trop hâtif. Environ blanche = 96 est bon [58]. » Il semble donc que les tempos aient plutôt ralenti, comme si la pratique interprétative de Poulenc avait finalement eu le dessus sur ses conceptions compositionnelles premières. De plus, on peut constater l’obsession dans cette précision métronomique qui anime tout à la fois le compositeur et son interprète, chacune des deux vitesses reconsidérées et citées en exemple ne redescendant que de huit battements par minute et restant finalement assez proches – tout au moins dans l’esprit – du premier tempo fixé sur la partition. Pourtant, à entendre le chanteur, il semble bel et bien que cette baisse de quelques degrés fasse justement toute la différence dans l’acte de performance.

Enfin, peut encore se poser la question du tempo lié à la gestion des équilibres sonores en présence. Ainsi, à propos de La petite servante, troisième des Cinq poèmes de Max Jacob où le mouvement métronomique, adoubé par Bernac, a été fixé à 152 à la noire par le compositeur, le chanteur précise :

« Malgré la rapidité de la partie de piano, le pianiste devra prendre garde de ne pas couvrir la voix de la chanteuse. Celle-ci, dès la première strophe, devra mettre en contraste les calamités qui viennent du Seigneur, et celles qui viennent du diable "furioso". Ceci surtout par la diction et l’expression, car on ne peut faire de changement de nuances. Mais le vers : "Bénis soient les dégâts" peut être plus legato. Il faut ensuite conserver exactement le tempo, en pressant graduellement, comme il est indiqué [59]. »

Conclusion

Au-delà de sa traditionnelle fonction d’indiquer une idée plus ou moins précise de la vitesse d’une pièce musicale et, par là même, de son caractère, le tempo revêt chez Poulenc – et plus précisément dans son corpus mélodique –, une importance capitale qui n’a été que fort rarement soulignée et qui en fait pourtant l’une des composantes stylistiques essentielles de ses mélodies.

Par ses nombreux rappels et mises en garde constantes à l’attention de ses interprètes, mais aussi par son ouverture à des genres musicaux plus populaires, voire considérés comme « mineurs », le travail sur le tempo permet au compositeur de ce premier XXe siècle de reprendre en quelque sorte la main sur un genre bourgeoisement connoté sur lequel avaient mis la main des générations de musiciens plus ou moins amateurs qui, par excès d’expressivité, l’avaient porté aux confins de sophistications maladives et boursouflées.

En soulignant au contraire le côté « implacable » de son tempo, Poulenc propose une lecture modernisée de la mélodie qui participe d’une subtile déconstruction du genre fondée sur une désolidarisation toujours plus poussée des paramètres musicaux, dans un geste de nature véritablement cubiste. En menant sa vie de façon autonome, l’« impitoyable » tempo ne doit plus être le vecteur artificiel d’une expressivité palliative, l’expressivité artistique pouvant désormais se recentrer sur d’autres caractéristiques musicales, indépendamment de lui. Et par conséquent, il devient pleinement à son tour – en tant que tel – l’une des composantes de cette expressivité, ainsi que le laisse entendre le compositeur à propos de sa très courte mélodie Paul et Virginie sur un poème de Raymond Radiguet (ca 1920, reprise et achevée en septembre 1946) : « Si l’on ne garde pas le tempo toujours strictement le même, cette petite mélodie, faite d’un peu de musique, de beaucoup de tendresse et d’un silence, est fou-tu-e [60]. »

Enfin, le tempo poulencquien n’est autre que le miraculeux reflet d’un travail de collaboration intime de près d’un quart de siècle au cours duquel l’expérience – c’est-à-dire la pratique de l’interprète dans l’acte de performance – n’a cessé de nourrir, dans un incessant va-et-vient, la conception première du compositeur. Il est aussi le produit d’une parfaite alchimie entre deux artistes d’exception, Poulenc confiant à propos de son cycle éluardien La fraîcheur et le feu de 1950 : « Je crains, après Bernac, de ne plus jamais les entendre dans leur mesure exacte. […] C’est à une note près, à une respiration près. C’est pourquoi les temps de pauses, entre les mélodies, ne sont pas laissés au hasard. Les mouvements de métronome sont implacables. Il faut remonter ce mécanisme avec une froide précision puis, sûr de soi, tout oublier et avoir l’air d’improviser, n’écoutant plus alors que l’instinct [61]. » Ainsi conviendra-t-il pour tout interprète d’aujourd’hui de considérer les traces d’enregistrements des performances de Bernac et Poulenc comme une source fondamentale dans la compréhension musicale critique de l’œuvre, venant compléter l’ensemble des indications contenues dans la partition ainsi que les nombreux commentaires fournis par les deux musiciens-interprètes eux-mêmes [62].

Pour citer cet article

ETCHARRY Stephan, « Poulenc-Bernac : du compositeur à l’interprète», Actes du colloque Le Tempo dans l'acte de performance (30-31 mars 2017), Université de Bourgogne / Conservatoire de Paris (CNSMDP), Les Éditions du Conservatoire, 2021

https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/poulenc-bernac-du-compositeur-linterprete

Notes

[1] Francis Poulenc, Journal de mes mélodies, édition intégrale et notes établies par Renaud Machart, [Paris], Cicero éditeurs / Salabert, 1993, p. 62.

[2] Hervé Lacombe, Francis Poulenc, Paris, Fayard, 2013, p. 300-301.

[3] Claire Delamarche compte 137 mélodies (Claire Delamarche, « Francis Poulenc », dans Brigitte François-Sappey, Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la mélodie et du lied, Paris, Fayard, coll. « Les indispensables de la musique », 1994, p. 488) tandis que Myriam Chimènes en répertorie 145 (Francis Poulenc, Correspondance 1910-1963, réunie, choisie, présentée et annotée par Myriam Chimènes, Paris, Fayard, 1994, p. 1012).

[4] Francis Poulenc, « Mes mélodies et leurs poètes », Conferencia, no 36, 15 décembre 1947, p. 507-513. Repris dans : Francis Poulenc, J’écris ce qui me chante, textes et entretiens réunis, présentés et annotés par Nicolas Southon, Paris, Fayard, 2011, p. 481.

[5] Cité par Myriam Chimènes dans Francis Poulenc, Correspondance 1910-1963, op. cit., p. 1012.

[6] Pierre Bernac, Francis Poulenc et ses mélodies, préface d’Henri Sauguet et Quelques mots… par Bernard Gavoty, Paris, Buchet-Chastel, coll. « Musique », 1978, p. 48.

[7] Ibid., p. 140.

[8] Ibid., p. 137.

[9] Ibid., p. 47.

[10] Ibid., p. 74.

[11] Ibid., p. 178.

[12] Ibid., p. 103.

[13] Francis Poulenc, Journal de mes mélodies, op. cit., p. 35.

[14] Ibid., p. 16.

[15] Ibid., p. 27.

[16] Pierre Bernac, Francis Poulenc et ses mélodies, op. cit., p. 104.

[17] Ibid., p. 119-120.

[18] Ibid., p. 139.

[19] Ibid., p. 172-173.

[20] Francis Poulenc, Journal de mes mélodies, op. cit., p. 13.

[21] Voir par exemple le texte rédigé par Freud en 1915, « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort », repris dans Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1968, Petite bibliothèque Payot, p. 235-267 (note de Nicolas Southon).

[22] Francis Poulenc, « Mes mélodies et leurs poètes », Conferencia, no 36, 15 décembre 1947, p. 507-513. Repris dans : Francis Poulenc, J’écris ce qui me chante, op. cit., p. 481.

[23] Ibid., p. 481.

[24] Francis Poulenc, Entretiens avec Claude Rostand, octobre 1953-avril 1954, 3e entretien. Repris dans : Francis Poulenc, J’écris ce qui me chante, op. cit., p. 758.

[25] Pierre Bernac, Francis Poulenc et ses mélodies, op. cit., p. 47-48.

[26] Le postlude du no 1 (Le Dromadaire) se termine au contraire par un « sans ralentir » tandis que le no 6 (La Carpe) ne porte aucune précision concernant le tempo.

[27] Francis Poulenc, Entretiens avec Claude Rostand, octobre 1953-avril 1954, 6e entretien. Repris dans : Francis Poulenc, J’écris ce qui me chante, op. cit., p. 771.

[28] Francis Poulenc, Journal de mes mélodies, op. cit., p. 22.

[29] Ibid., p. 56.

[30] Michel Faure, Vincent Vivès, Histoire et poétique de la mélodie française, préface de François Le Roux, Paris, CNRS éditions, 2000, p. 293.

[31] Voir Hervé Lacombe, Francis Poulenc, op. cit., p. 46-69.

[32] Léon Mayet, « Causerie : La Chanson-Scie », Le Passe-temps et le Parterre réunis, 31e année, no 19, dimanche 10 mai 1903, p. 1.

[33] Francis Poulenc, Journal de mes mélodies, op. cit., p. 18.

[34] Ibid., p. 17.

[35] Ibid., p. 16.

[36] Ibid., p. 17. Poulenc fait allusion aux 77 mesures ravageuses du Finale « Presto. Sotto voce e legato », quatrième et dernier mouvement de la Sonate pour piano no 2, op. 35 en si b mineur (1839) de Chopin (aucun mouvement métronomique n’est en l’occurrence proposé par le compositeur polonais).

[37] Ibid., p. 18.

[38] Ibid., p. 56.

[39] Francis Poulenc, Entretiens avec Claude Rostand, octobre 1953-avril 1954, 6e entretien. Repris dans Francis Poulenc, J’écris ce qui me chante, op. cit., p. 774.

[40] Francis Poulenc, Journal de mes mélodies, op. cit., p. 23-24.

[41] Ibid., p. 20.

[42] Pierre Bernac, Francis Poulenc et ses mélodies, op. cit., p. 65.

[43] Ibid., p. 65.

[44] Francis Poulenc, Journal de mes mélodies, op. cit., p. 59.

[45] Tout au long des remarques interprétatives faites dans son ouvrage : Pierre Bernac, Francis Poulenc et ses mélodies, op. cit., 1978.

[46] Pierre Bernac, Francis Poulenc et ses mélodies, op. cit., p. 48.

[47] Ibid., p. 60.

[48] Ibid., p. 60.

[49] Ibid., p. 60.

[50] Ibid., p. 62.

[51] Ibid., p. 148.

[52] Ibid., p. 155-156.

[53] Ibid., p. 150.

[54] Ibid., p. 132.

[55] Ibid., p. 133.

[56] Ibid., p. 135-136.

[57] Ibid., p. 64.

[58] Ibid., p. 65.

[59] Ibid., p. 146.

[60] Francis Poulenc, Journal de mes mélodies, op. cit., p. 53.

[61] Ibid., p. 56.

[62] Marie Demeilliez aboutit à une conclusion similaire à propos des enregistrements de Wanda Landowska du Concert champêtre du même compositeur : Marie Demeilliez, « Interpréter le Concert champêtre », dans Hervé Lacombe et Nicolas Southon (dir.), Fortune de Francis Poulenc. Diffusion, interprétation, réception, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 99 : « […] quand ses interprétations récentes [celles du Concert champêtre] se conforment le plus exactement aux consignes laissées par le compositeur (respect des tempi et des éditions de l’œuvre, prédilection pour le clavecin) – ceci au prix de quelques adaptations liées à l’usage d’un clavecin souvent différent du “grand modèle” d’origine –, la version que Poulenc aimait, celle de sa dédicataire, est l’une des plus libres par rapport aux sources écrites connues. Ce constat invite l’interprète comme le musicologue à considérer les enregistrements de Wanda Landowska comme une source importante dans une approche critique de la partition du Concert champêtre. »