La « Gazette des classes du Conservatoire » : être et demeurer élève du Conservatoire en temps de guerre

Actes du colloque international « Les institutions musicales à Paris et à Manchester pendant la Première Guerre mondiale »

Il m’est doux de penser que les élèves du Conservatoire et des Beaux-arts, quoique bien seuls sur le front, se sentent entourés d’une affection profonde par ceux qui furent leurs directeurs et leurs professeurs, par les personnes qui toujours entourèrent nos débuts dans la vie artistique d’une si fraternelle et minutieuse attention [1].

Auguste Combelle a tout juste 25 ans lorsque, le 16 avril 1917, il écrit ces lignes, publiées dans le huitième numéro de la Gazette des classes du Conservatoire. Corniste, il est élève au Conservatoire quand la guerre éclate le 2 août 1914 ; engagé au 102e régiment d’infanterie, il fera partie des nombreux élèves condamnés à devoir attendre l’année 1919 pour obtenir une récompense [2].

Comme le rappelle David Mastin, le Conservatoire de Paris ne s’arrête pas de fonctionner durant la guerre [3]. Au contraire, l’institution alors dirigée par Gabriel Fauré se voit confier un rôle essentiel dans l’élaboration d’un discours esthétique et politique sur l’art.

Cependant, le quotidien de l’école est bouleversé : sur 343 élèves hommes inscrits à la rentrée de septembre 1914, seuls 82 sont présents, soit moins d’un élève sur quatre [4] ! Si au Conservatoire, rue de Madrid, on continue malgré tout à enseigner, qu’en est-il des élèves mobilisés ? Comment, isolés, loin de l’école, peuvent-ils encore se sentir élèves ?

Comme l’exprime Auguste Combelle, il existe quelque chose qui permet de se raccrocher au Conservatoire, de se lier aux camarades de « la classe », pour utiliser une expression toujours en vigueur dans les murs de l’école [5]. Ce quelque chose, ce « trait d’union » – pour reprendre l’expression de Jean Galland [6] – est la Gazette des classes du Conservatoire. Ce périodique de onze numéros fondé par Nadia et Lili Boulanger en 1915 regroupe ainsi près de 1 350 lettres rédigées par 319 élèves ou anciens élèves du Conservatoire de musique et de déclamation.

1. Un document unique

La Gazette des classes de composition du Conservatoire, ou Gazette des classes du Conservatoire telle qu’elle est dénommée à partir du troisième numéro, se présente sous forme d’un ensemble de feuillets de format A4, non reliés et tapés à la machine. Elle comporte onze numéros au total (Tableau 1), de décembre 1915 à juin 1918, et de taille inégale. Adressée au départ aux seuls élèves des classes de composition, la Gazette s’ouvre à l’issue du deuxième numéro à l’ensemble des élèves et anciens élèves du Conservatoire.

Tableau 1 : Liste des Gazettes

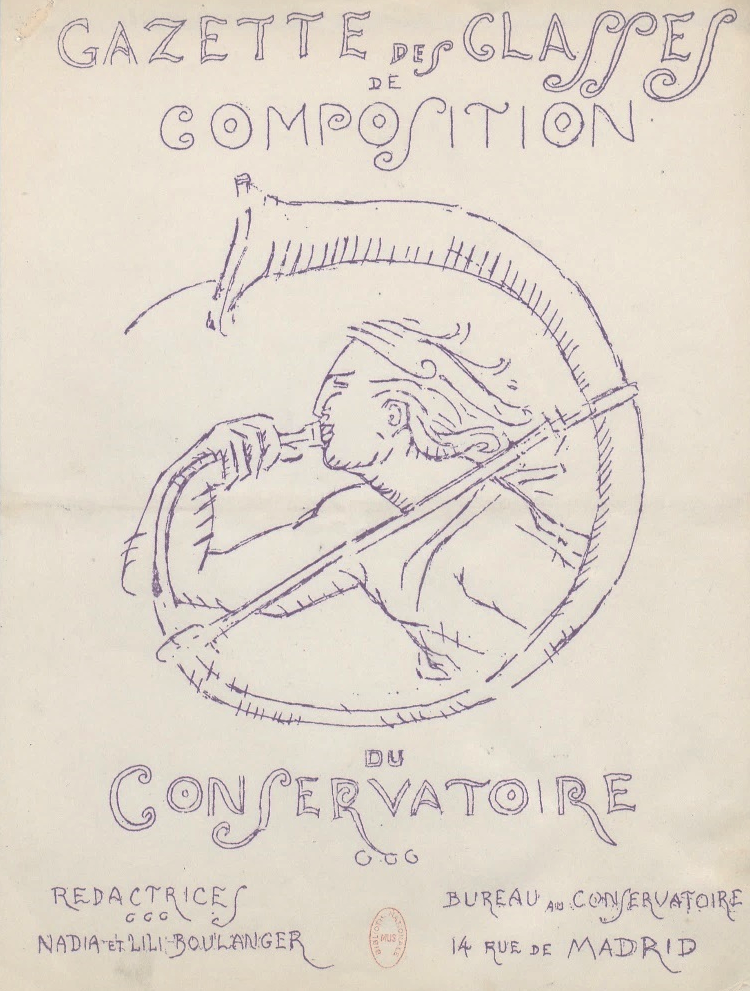

Figure 1 : Gazette des classes de composition du Conservatoire, no 1, page de garde

F-Pn : Rés Vm Dos-88 (1) – reproduction Gallica.

Les différents exemplaires connus sont conservés dans cinq fonds d’archives différents et une collection particulière [7]. Après étude des différents fonds, il apparaît que les deux exemplaires conservés à la médiathèque Hector Berlioz du Conservatoire et à la Bibliothèque nationale, désormais en ligne sur Gallica, forment un tout cohérent et complet. D'un exemplaire à l'autre de la Gazette, on repère peu de variations à l'exception de quelques interversions de couvertures ou différences dans la présentation des rubriques (liste des morts, des blessées, des décorés par exemple).

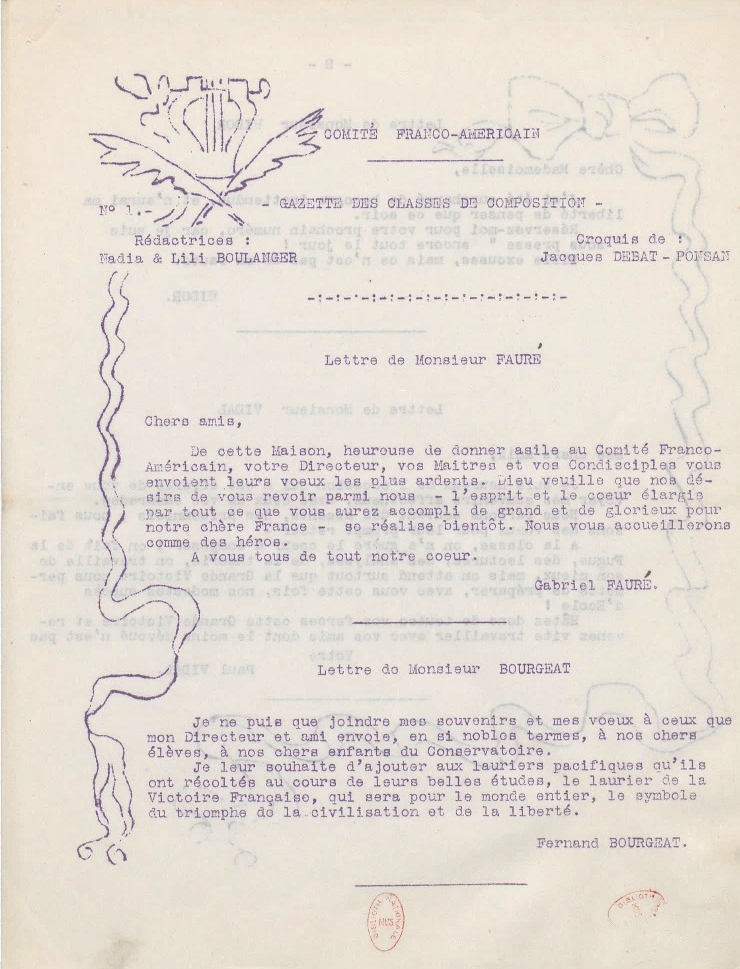

Figure 2 : Gazette des classes de composition du Conservatoire, no 1, p. 1

F-Pn : Rés Vm Dos-88 (1) – reproduction Gallica.

Six numéros s’ouvrent sur une page de garde illustrée par l’architecte Jacques Debat-Ponsan, Grand prix de Rome en 1912. Sur la page de garde du premier numéro (Fig. 1), tout est fait pour rappeler au lecteur la place institutionnelle de l’ouvrage : le titre, la présence de l’adresse, mais surtout l’illustration. Ce dessin représente un joueur de tuba curva, une trompette courbe de l’Antiquité, qui, à travers une iconographie héritée de la Révolution française [8], rappelle à l’imaginaire collectif le passé républicain du Conservatoire et sa relation avec le monde militaire [9]. Les autres illustrations de couverture sont en général dans ce même esprit d’alliance entre la musique et l’art de la guerre.

Dans la continuité de la page de garde, la Gazette s’ouvre sur des lettres de personnalités, en général des professeurs du Conservatoire. Pour le premier numéro, Gabriel Fauré, alors directeur, et Fernand Bourgeat, chef du secrétariat (Fig. 2). Ces lettres invitent les élèves à s’unir, malgré la distance, malgré la guerre, sous la double bannière, à la fois artistique et patriotique (« notre chère France » ou encore les « héros » évoqués ici), au sein de la grande « maison » que représente l’institution. Outre le ton paternaliste rappelé par la formule « nos chers élèves […] nos chers enfants », c’est bien la hiérarchie du Conservatoire qui est rappelée sans cesse.

La « liste des camarades » constitue le cœur de la publication. Les lettres des correspondants sont publiées par ordre approximativement alphabétique (sauf pour la Gazette no 11, qui les présente de façon chronologique). Les lettres sont reproduites dans leur quasi intégralité, malgré la censure du Ministère sur les informations sensibles et l’élimination par le Comité du contenu directement adressé à Lili ou Nadia. Toutefois, une comparaison entre les lettres autographes [10] et le contenu publié montre parfois des coupures importantes, le plus souvent des passages personnels adressés directement aux deux sœurs.

À travers l’organisation en annuaire, le Comité franco-américain privilégie le côté pratique : chaque lecteur peut facilement, en feuilletant la Gazette, retrouver les nouvelles d’un camarade. Enfin, certaines lettres sont illustrées par Jacques Debat-Ponsan, qui sur le ton de l’humour, participe généralement d’une stigmatisation des élèves qui ne jouent pas le jeu : ceux qui ne répondent pas, ceux qui remettent en cause la « famille » des musiciens, et ceux qui ne jouent pas assez le jeu de l’Union sacrée [11].

À la suite de la liste des camarades, on retrouve plusieurs rubriques :

- la liste des blessés et celle des prisonniers, sur le même modèle ;

- une liste de camarades injoignables pour lesquels le Comité demande des renseignements ;

- la liste des décorés, avec citation la plupart du temps ;

- la liste des morts au champ d’honneur, qui permet au corps des lecteurs de la Gazette de s’unir dans le deuil.

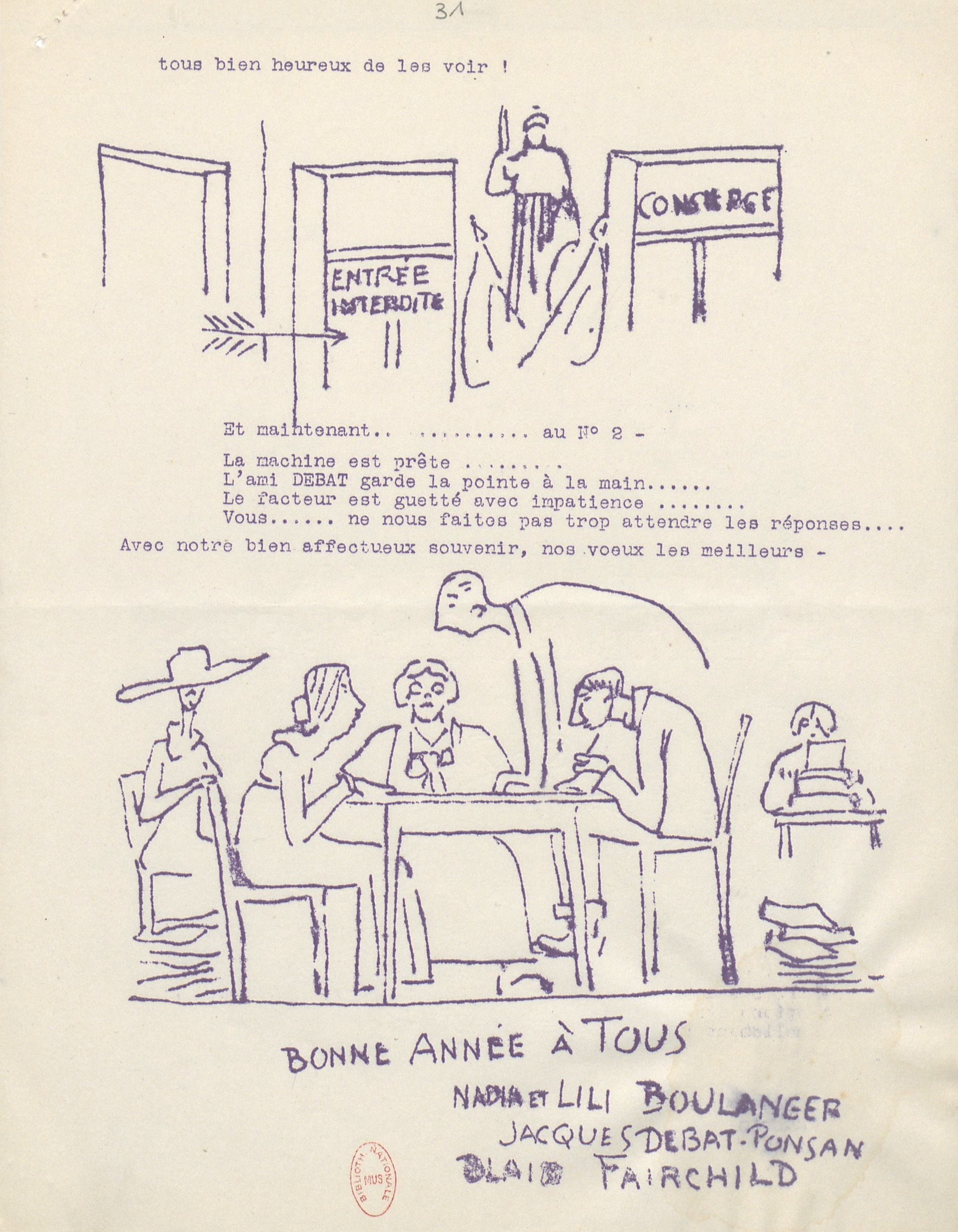

2. La gazette face à l’institution

Derrière cet ensemble de plus d’un millier de lettres se cache un organisme de bienfaisance entièrement dévoué à cette publication : le Comité franco-américain du Conservatoire. Celui-ci, en plus de la collecte des lettres, s’occupe de récolter des fonds importants [12], d’organiser des concerts de charité, notamment aux Etats-Unis [13] et d’envoyer une aide financière et matérielle (des livres, des instruments de musique par exemple) aux correspondants. Constitué de six membres actifs au quotidien, il œuvre depuis un bureau du Conservatoire de la rue de Madrid mis à disposition par le directeur Gabriel Fauré. Ce Comité, dont nous connaissons la composition, n’apparaît sur aucun document iconographique sinon à travers un dessin de Jacques Debat-Ponsan sur la dernière page de la première Gazette (Fig. 3). Nous pouvons reconnaître :

- Nadia Boulanger, au centre, avec ses lunettes ;

- Lili, à gauche, avec son chignon ;

- assis à droite, ce pourrait-être Jacques Debat-Ponsan en train de dessiner ;

- derrière lui, Blair Fairchild, le trésorier ;

- aux extrémités, les deux secrétaires du Comité, Renée de Marquein et Madeleine Lamy.

Figure 3 : Gazette des classes de composition du Conservatoire, no 1, p. 31

F-Pn : Rés Vm Dos-88 (1) – reproduction Gallica.

Le Comité franco-américain, qui possède son bureau au Conservatoire, se positionne en permanence au cœur de l’institution à travers la Gazette et sa stratégie de publication (titres, public visé, lettres de personnalités…). Pour autant, ce comité n’est pas un organe officiel du Conservatoire ni du ministère et son fonctionnement révèle une large autonomie. C’est tout un jeu de réseaux qui se met en place afin de faire marcher l’entreprise.

2. 1. Une publication portée par deux femmes

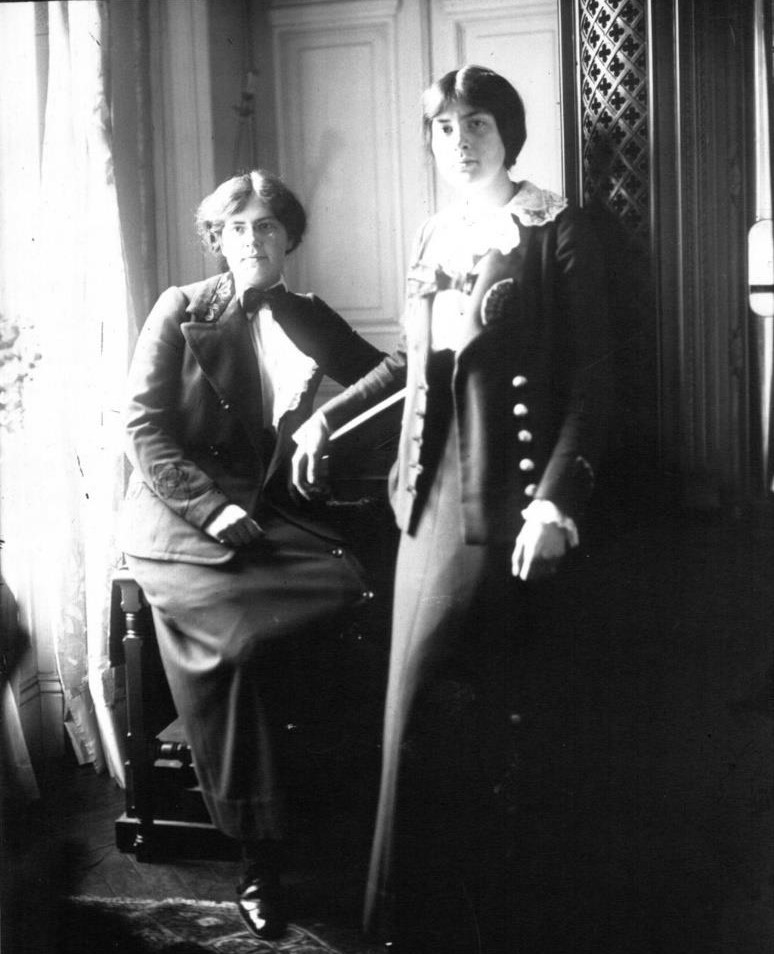

Replaçons tout d’abord le contexte : Nadia et Lili Boulanger sont les filles du compositeur Ernest Boulanger, prix de Rome en 1835, professeur de chant au Conservatoire de 1872 à 1900 [14] ; et de la princesse russe Raïssa Mischetsky. Elles grandissent dans un milieu mêlant aristocratie et élite intellectuelle parisienne. En 1913, par sa victoire au prix de Rome, Lili Boulanger franchit une étape supplémentaire dans sa légitimation au sein du milieu musical français. Ainsi, Claude Debussy écrit-il le 1er décembre 1913 :

Mlle Lili Boulanger qui vient de remporter le Grand Prix de Rome avec Faust et Hélène […] n’a que dix-neuf ans… Son expérience des diverses manières d’écrire la musique en a bien davantage [15] !

Arrivée à la villa Médicis à Rome le 12 mars 1914, après plusieurs retards dus à sa santé fragile [16], Lili noue des liens profonds avec les autres pensionnaires. Outre son ami le compositeur Claude Delvincourt, co-lauréat avec la jeune femme en 1913, elle se lie d’amitié avec les autres artistes comme la sculptrice Lucienne Heuvelmans et surtout l’architecte Jacques Debat-Ponsan. Ses agendas regorgent de détails amusants : soirées au cinéma [17], escapades nocturnes en voiture [18] etc. Toutefois, son état de santé, déjà précaire, se dégrade[19]. Elle retourne donc en France, sur autorisation exceptionnelle de l’Académie des beaux-arts [20] ; nous sommes le 1er juillet 1914.

Figure 4 : Agence de presse Meurisse, Lili et Nadia Boulanger, photographie, négatif sur plaque de verre, 13×18 cm, 1913, BNF, département Estampes et photographie, EI-13 (2502) – reproduction Gallica.

2. 2. À la recherche d’une légitimité institutionnelle

Un mois plus tard, la guerre éclate. Les agendas de Nadia Boulanger témoignent d’un sentiment partagé : « cette chose immense, atroce et splendide qui est menaçante et qu’on espère en la craignant » écrit la jeune femme le 31 juillet [21]. Le 4 août, elle assiste aux funérailles de Jean Jaurès [22] et se rallie à « l’union sacrée » invoquée par Poincaré le jour même [23]. Devant l’avancée des Allemands, les deux sœurs se réfugient à Nice chez leur amie Miki Piré pendant deux mois [24] ; elles partagent leur temps entre repos, composition et aide aux blessés au Grand Hôtel de Nice, transformé en hôpital militaire.

Puis, de retour de Nice, les sœurs voient la promesse d’une guerre rapide s’effacer peu à peu tandis que les soldats s’enlisent dans la boue des premières tranchées. Seul réconfort pour Lili, la correspondance qu’elle entretient avec ses amis : Claude Delvincourt, Noël Gallon, Georges Caussade ou encore Roger Séassal.

En l’espace d’un an à partir du retour de Nice en novembre 1914, Nadia et Lili Boulanger œuvrent à l’une des entreprises de charité les plus ambitieuses jamais réalisée pour les musiciens durant la Grande Guerre. Doit-on voir dans leur bref engagement à l’hôpital temporaire l’une des sources principales de leur motivation ? Fort probablement, si l’on en croit l’émotion que Nadia témoigne à plusieurs reprises, comme ici, le 24 septembre 1914 :

J’entre dans la chambre du blessé mourant. je n’oublierai jamais ce visage effroyablement et paisiblement blanc, un linge sur le front – J’ai pensé, sans pouvoir retrouver autre chose au Christ descendre de la Croix [25] !!

La proximité de la mort, l’éloignement des amis et l’angoisse de devoir un jour faire le deuil de ceux qu’elles côtoyaient dans les murs du Conservatoire expliquent le désir de se rendre utile, de servir.

L’ennui ne doit pas non plus être négligé comme facteur déterminant. En effet, l’impression d’impuissance et d’inaction se fait ressentir fortement durant ces premiers mois de guerre. Depuis le 2 août 1914 et le décret sur l’état d’urgence, les représentations artistiques sont interdites [26]. Si les concerts reprennent timidement au mois de novembre, l’activité est bien sûr fortement réduite et limitée aux matinées[27] et la maladie de Lili ne fait que renforcer sa détermination [28]. L’engagement en faveur des blessés à Nice semble bien agir comme un catalyseur, un événement ayant permis de cristalliser ce besoin d’agir chez les deux jeunes femmes.

De retour à Paris en ce mois de novembre 1914, éloignées de nombre de leurs amis proches, Nadia et Lili rencontrent régulièrement ceux qui sont restés à l’arrière, en particulier les camarades de la Villa Médicis, comme Lucienne Heuvelmans ou Jacques Debat-Ponsan. Ce dernier, avec qui elles déjeunent régulièrement en janvier 1915 [29], leur apprend que des élèves et anciens élèves de l’École des beaux-arts se sont constitués en réseaux à travers la publication de « gazettes d’ateliers [30] ». Ces gazettes permettent de publier les lettres des élèves mobilisés, tandis que ceux restés à l’arrière se chargent des illustrations [31]. Enthousiasmées par l’idée de publier un document analogue pour les élèves du Conservatoire, Nadia et Lili Boulanger rencontrent régulièrement l’architecte, qui les accompagne au ministère ou chez l’organiste Charles-Marie Widor [32].

Par l’intermédiaire de ce dernier, ils rencontrent le très francophile Whitney Warren, architecte américain de renommée internationale, membre de l’Institut des beaux-arts, afin de lui demander son soutien. La première rencontre, le 16 septembre 1915 [33], se déroule à merveille :

Vu Whitney-Warren, homme fort intelligent certainement, puisque, de suite, il a saisi tout ce qu’il y a de général en mon idée, comme en tout ce qui vient de ma personne, et qu’il a promis d’être celui qui la ferait admirer de tous. […] Pour parler sérieusement, si c’est possible, résultat de cette entrevue : Protection du C.A., ralliement aux B.A. [34]

L’idée de Nadia et Lili Boulanger est de constituer une publication sur le modèle des gazettes d’ateliers de l’École des beaux-arts et d’assurer un soutien moral et financier aux élèves mobilisés. La structure qui porte cette publication sera le « Comité franco-américain du Conservatoire », sous le patronage de Whitney Warren ; le compositeur Blair Fairchild est nommé trésorier, Nadia et Lili, secrétaires-fondatrices.

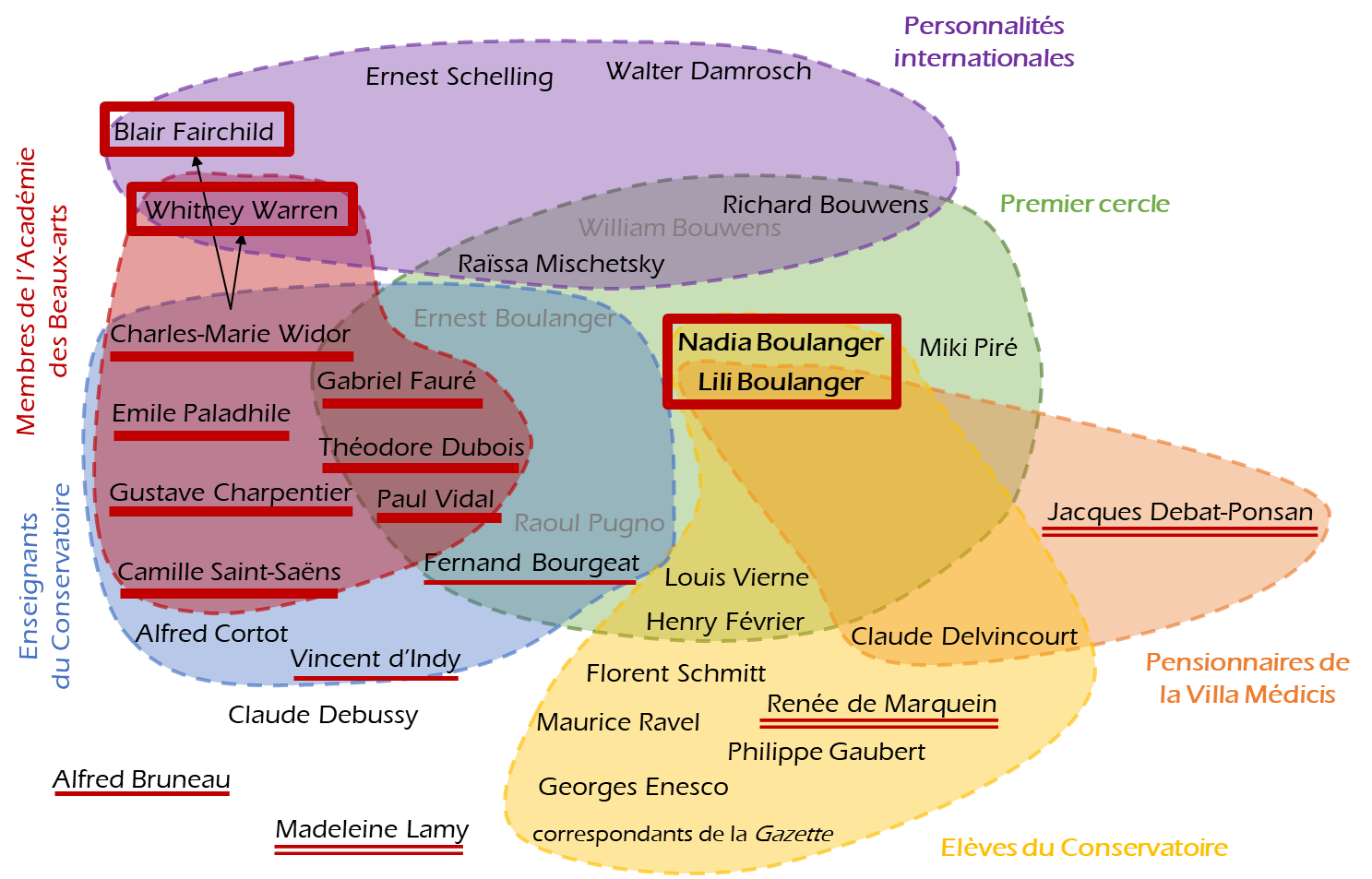

La légitimation de ce nouvel organisme dans le paysage musical français est aisée à trouver : Gabriel Fauré, directeur du Conservatoire est un proche de la famille [35], ainsi que la plupart des professeurs en exercice. L’analyse des réseaux relationnels impliqués de près ou de loin dans l’entreprise de la Gazette (Fig. 5) montre l’intelligence avec laquelle Nadia et Lili ont su conjuguer entre des personnalités de milieux homogènes (acteurs institutionnels, intellectuels, aristocrates parisiens et internationaux), tout en se ménageant une marge de manœuvre face aux institutions (le Conservatoire et l’Académie des beaux-arts en particulier).

Figure 5 : les réseaux constitutifs de la Gazette.

En effet, si Nadia et Lili proposent à tous les professeurs du Conservatoire membres de l’Académie des beaux-arts de parrainer l’opération à travers le Comité d’Honneur [36] (souligné en gras dans la Fig. 5), aucun membre actif n’est issu de la conjonction de ces deux milieux : Lili et Nadia Boulanger, bien évidemment, sont secrétaires-fondatrices, Blair Fairchild officie comme trésorier et Whitney Warren, nommé président, a un rôle plutôt honorifique. À leurs côtés officient Jacques Debat-Ponsan, pour les dessins, et comme fidèles secrétaires, Renée de Marquein, ancienne élève de Nadia Boulanger, et Madeleine Lamy, fille du concierge du Conservatoire.

Alors que les soutiens sont fortement ancrés dans les milieux institutionnels, à la confluence du Conservatoire et de l’Académie des beaux-arts, aucun des membres actifs (Blair Fairchild, Whitney Warren, Jacques Debat-Ponsan) n’appartient tout à fait au milieu musical institutionnel. Cette organisation a un double avantage : il confère une réelle autonomie de fonctionnement tout en s’inscrivant dans le cadre officiel des institutions.

Alors que le Conservatoire fait œuvre de guerre en se concentrant sur l’organisation quotidienne, sur les problématiques liées à assurer une continuité de l’institution (remplacement des professeurs mobilisés, maintien des effectifs et des cours, organisation des examens et concours…) et sur l’aide aux élèves présents [37], Gabriel Fauré semble voir dans l’initiative du Comité franco-américain une opportunité de déléguer la question des élèves absents. En profite-t-il pour freiner les velléités d’Alfred Cortot, qui se sert de la guerre pour assurer son pouvoir [38], lui qui vient de créer l’Association des anciens élèves du Conservatoire [39] ? Cela est probable, même si l’état actuel des sources à notre disposition ne permet pas d’étayer davantage cette hypothèse.

Au-delà de Gabriel Fauré, les personnalités institutionnelles acceptent toutes à la fois par sympathie pour la cause défendue, mais également par amitié pour la famille Boulanger. Seul Camille Saint-Saëns rechigne, mais il finit par accepter sans enthousiasme :

Mesdemoiselles,

Depuis un an, vous ne sauriez croire de combien de Comités j’ai accepté de faire partie comme membre d’honneur, pour des choses dont je n’ai plus entendu parler, aussi, depuis quelques temps je ne réponds plus à ces demandes. Je n’ai pas grande confiance dans l’œuvre dont vous me parlez, mais à vous et à M. Warren je ne puis rien refuser. Prenez donc mon nom et faites-en ce que vous en voudrez [40]…

Ce dernier leur fera d’ailleurs payer un an plus tard l’ombre que lui fait le Comité : il détourne 41 000 francs d’une œuvre de charité destinés au Comité en 1916 au profit de sa propre organisation, somme qu’il ne rendra jamais malgré le scandale provoqué [41]. Alfred Cortot cherchera lui aussi à réduire le champ d’action du Comité par tous les moyens : il exigera successivement un changement de nom[42], une mise sous tutelle puis un déménagement [43].

Il faut dire qu’il voit d'un mauvais œil l'installation, dans les locaux du Conservatoire, d'une structure permettant de fédérer les musiciens et capable de lever des fonds importants. Dans sa volonté de réglementer et de contrôler le corps musical français [44], Cortot en effet craint toute initiative, et particulièrement celle de deux femmes proches de l’institution. C’est finalement la réputation de Whitney Warren qui l’empêchera d’arriver à ses fins [45].

Profitant d’un espace laissé volontairement vacant, le Comité franco-américain et la Gazette s’inscrivent donc dans une double dynamique : d’un côté, un fort ancrage institutionnel, de l’autre, une grande autonomie de fonctionnement. C’est probablement ce positionnement à la fois ambigu et extrêmement subtil qui explique le succès et la longévité de la publication.

3. Demeurer élève en temps de guerre

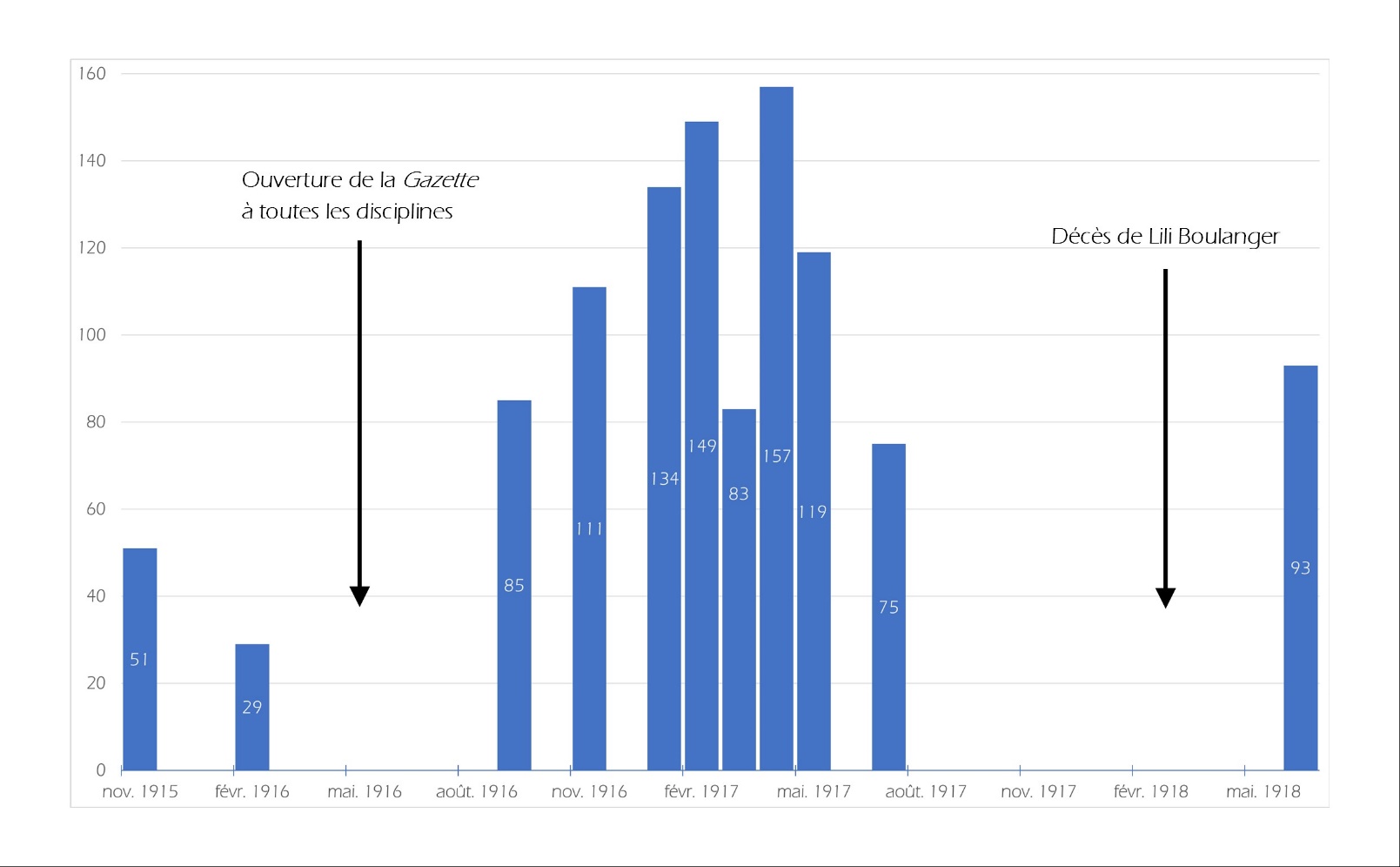

Figure 6 : Nombre de correspondants par numéro.

Portée à la connaissance des « camarades » le 4 octobre 1915 par une lettre circulaire [46], la Gazette connaît un franc succès dès sa première publication. Pour le premier numéro, 51 correspondants écrivent ; au plus fort de sa publication, ce chiffre monte à 157 pour le huitième numéro (Fig. 6). On dénombre au total 319 correspondants sur l’ensemble des onze gazettes. L’ampleur de la population ainsi étudiée offre un éclairage unique sur l’attitude des musiciens durant la Grande Guerre. Au-delà des parcours individuels que les lettres dessinent, cet ensemble de témoignages nous permet d’évaluer et de quantifier des traits saillants dans les parcours, les attitudes et les écrits.

À ces fins, l’indispensable travail prosopographique a été mené à travers différents types d’archives :

- les fiches d’état-civil ont permis de déterminer, à travers la profession des parents, le milieu social d’origine (243 fiches trouvées, soit 76 %) ;

- les fiches matricules militaires (249 fiches trouvées, soit 78 %) et les fiches « mort pour la France » (96 fiches trouvées, soit 90 % des élèves du Conservatoire morts au champ d’honneur) ont permis d’établir le parcours militaire des correspondants ;

- les archives du Conservatoire fournissent, outre les informations de base (date et lieu de naissance), tout ce qui a trait au parcours au Conservatoire (248 correspondances, soit 79 %) ;

- enfin les sources biographiques secondaires (biographies, articles de journaux, etc.) ont permis de compléter ces données.

3. 1. Un corps social représentatif

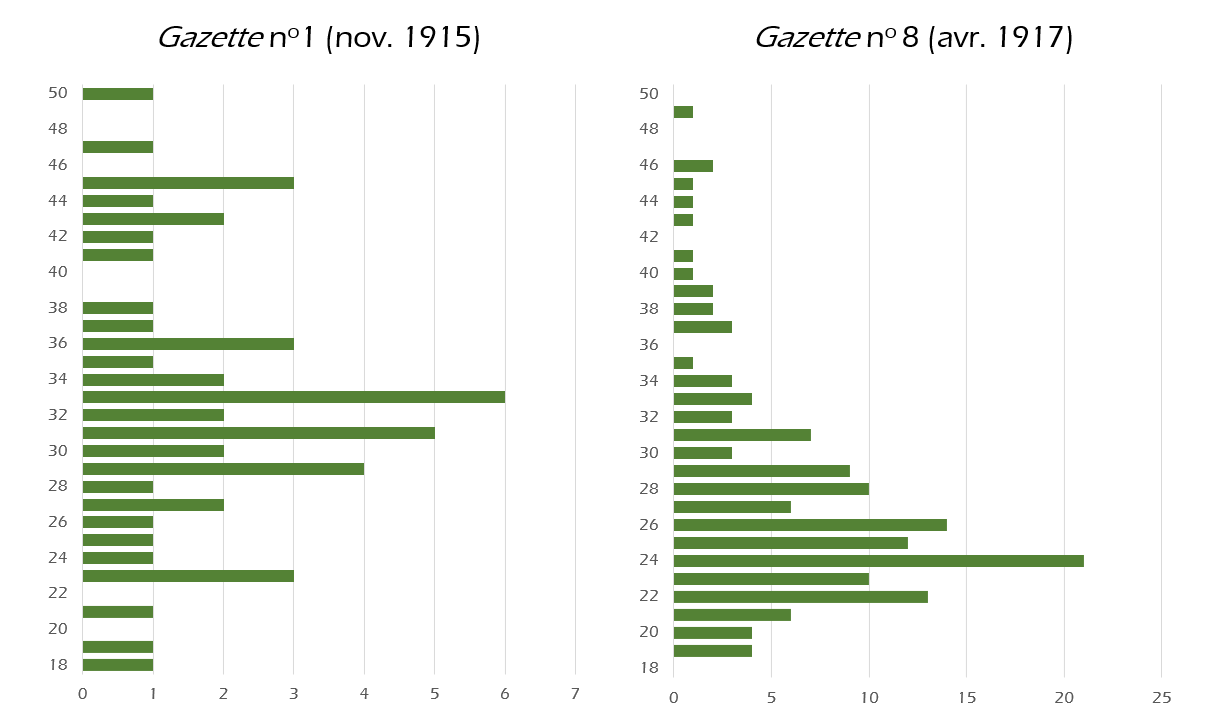

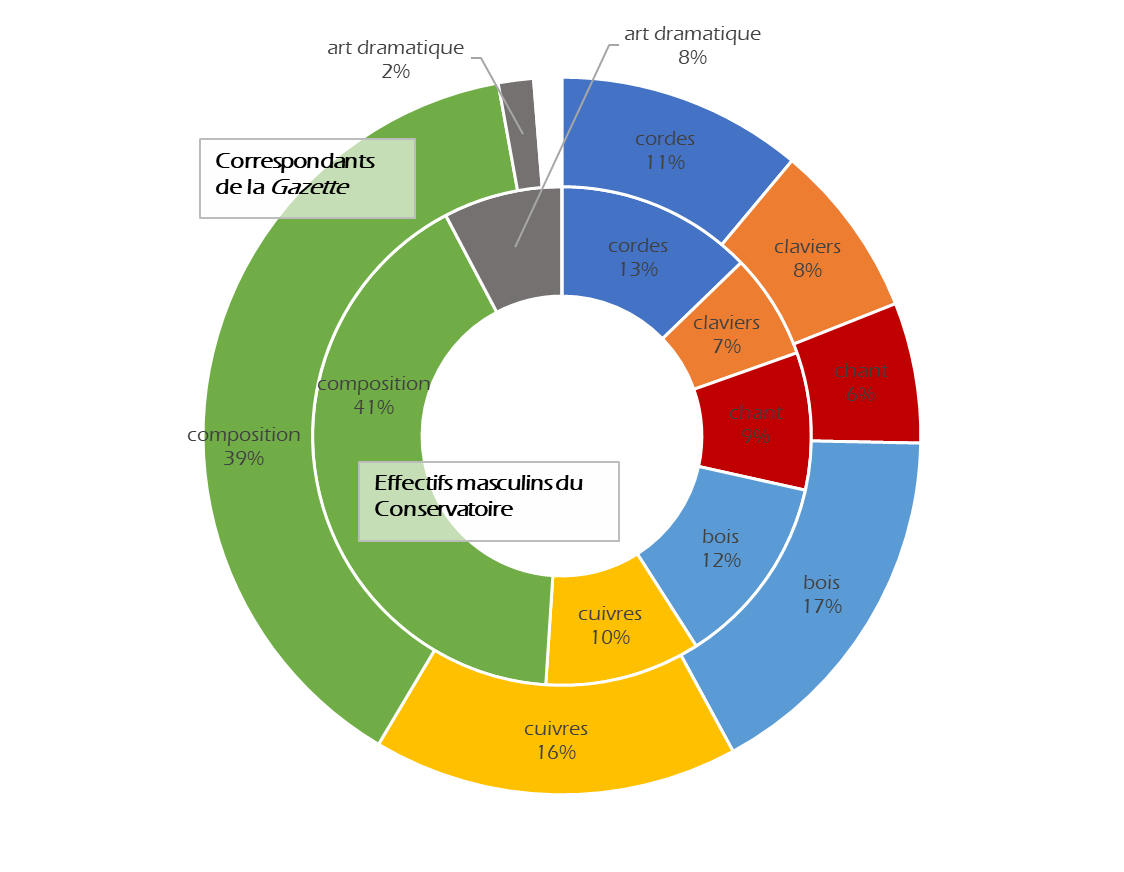

Les premières analyses ont révélé que les correspondants de la Gazette formaient un échantillon représentatif de la population masculine du Conservatoire. Malgré une forte dispersion des âges, on observe que la moyenne d’âge baisse drastiquement à partir de la troisième publication, à la suite de l’ouverture à l’ensemble des classes du Conservatoire (Fig. 7). La répartition des disciplines (Fig. 8) montre une similitude structurelle entre les deux populations malgré une légère surreprésentation des cuivres (+5 %) et des bois (+5 %) au détriment principalement des élèves d’art dramatique (-6 %). De même, l’origine géographique ou sociale confirment l’hypothèse de la représentativité de l’échantillon.

Figure 7 : âge des correspondants.

Figure 8 : disciplines suivies au Conservatoire (effectifs en 1914 [47] et correspondants de la Gazette).

3. 2. Être mobilisé et élève du Conservatoire

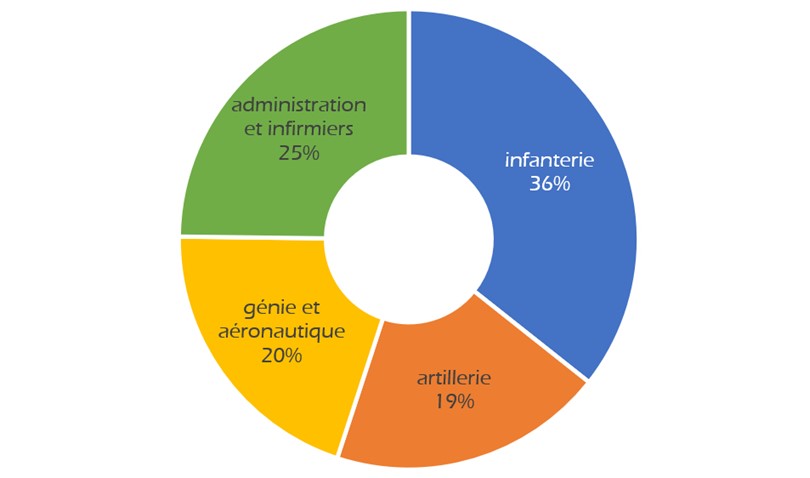

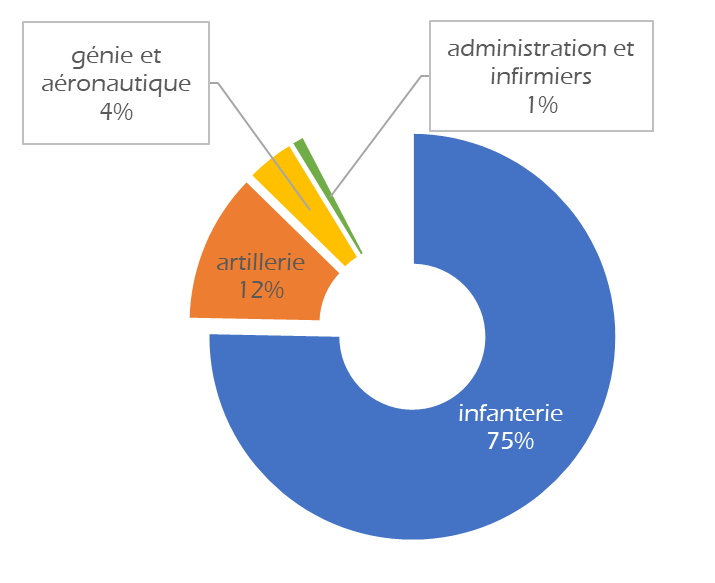

En raison des changements de situation et d’affectation au cours du conflit, il est nécessaire d’observer certains paramètres gazette par gazette. Le huitième numéro constituera la base de notre analyse ici, en raison de la taille importante et de la représentativité de l’échantillon. Les données sur les affectations des 129 correspondants mobilisés (Fig. 9) montre une répartition tout à fait particulière des armes et services par rapport à la moyenne nationale (Fig. 10). Certes, s’il paraît normal qu’un élève du Conservatoire sur trois serve comme brancardier-musicien, la forte proportion d’infirmiers ou de militaires du génie ne s’explique pas sans enquêter un minimum.

Les investigations menées ont révélé que ces particularités résultent d’une forme d’embusquage légal au moment de la conscription. La consultation des fiches matricules permet d’établir deux constantes :

- une majorité d’élèves du Conservatoire profitent des dispositions légales de l’article 21 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement militaire, à savoir le sursis pour études supérieures ;

- ils s’engagent massivement comme volontaires, très souvent au 1er régiment de génie de Versailles, l’engagement volontaire permettant en effet de choisir son arme.

Cette forme d’embusquage [48] n’est pas une conséquence de la guerre ; en général, les mobilisés après 1914 en profitent relativement peu. Il s’agit plutôt d’une forme institutionnalisée d’embusquage [49], un embusquage de classe [50] que l’on observe bien avant 1914 [51].

Figure 9 : Affectation des correspondants mobilisés (Gazette no 8, 129 correspondants).

Figure 10 : Répartition nationale des conscrits par arme (moyenne 1914-1918) [52].

Un deuxième facteur explique les changements d’affectations au cours du conflit pour les services administratifs ou de santé. Une lecture globale des gazettes fait apparaître un certain nombre de redondances dans les témoignages :

- l’impossibilité de jouer de son instrument ou de composer. « La musique dans l’artillerie, il ne faut pas y compter, c’est vous dire que voici deux ans et un mois que je n’ai pas touché mon (biniou) [53] » ;

- il y a le bruit, assourdissant et continu : « Ma vie actuelle ? Je reviens des tranchées où pendant 8 jours j’ai pu tout à loisir faire des études sur la hauteur des sons, des “Bruits de guerre”. C’est assez fatigant pour le tympan et dangereux pour la santé&nbs;[54]. »

- l’ennui est également un thème récurrent : « la note générale ? – Passivité indifférente à cause de la monotonie des jours [55] ».

À côté de ces thèmes, répétés maintes et maintes fois, il y a des silences éloquents. Pas une seule fois, sur 1 300 lettres, les musiciens de la Gazette ne parlent des autres soldats du rang. La lettre suivante nous en donne l’une des raisons :

J’ai été mobilisé dès le début de la guerre au <119e d’Infrie> comme brancardier […] après la Marne, mon régiment se trouvant dans un coin tranquille, j’ai connu des heures charmantes – quelques gradés de ma compagnie : lettrés, artistes, même musiciens, me faisaient une agréable société, mon gourbi fut un temps le dernier salon où l’on cause, aussi, dans un beau coin de nature, tranquille, à un niveau intellectuel élevé, ai-je pu aisément écrire quelques petites pièces musicales, pour piano à quatre mains, deux piano<s et> violoncelle, et même orchestre – Le dimanche, lorsque nous étions au repos, le médecin divisionnaire réunissait à son ambulance les musiciens d’alentour, et sur un beau Pleyel, nous faisions des bombances musicales de choix – C’est là que j’ai eu le plaisir de retrouver Cloës, que j’avais connu en classe d’accompagnement, et quelques autres, dans le civil musiciens des orchestres Colonne, et Chevillard de l’Opéra-Comique – Puis est venue l’offensive de mai 1915 […] [56].

Cette description de la sociabilisation des musiciens au front est particulièrement intéressante. L’un des défis rencontrés par les hommes au cours de cette longue guerre est en effet de « refaire société ». Loin de leurs proches, de leur famille, les soldats créent de nouvelles formes de sociabilisation.

Le témoignage de Pierre Tesson confirme les hypothèses des historiens Nicolas Mariot et André Loez sur les relations sociales au front : la guerre reproduit des schémas de sociabilité hérités de la société civile d’avant-guerre ; les intellectuels, notamment, ne se mélangent pas, dans leur grande majorité, au reste de la troupe [57], et leur « groupe primaire [58] » est constitué d’autres intellectuels et des gradés du régiment [59].

Il est vrai que cette proximité avec les officiers et la fonction même de musicien-brancardier (corps auquel un correspondant de la Gazette sur trois appartient) leur attire de nombreuses critiques de la part des soldats combattants :

Je voudrais que ma plume soit plus docile pour exprimer ce que c’est que la tâche de musicien en guerre et combien il est regrettable qu’il lui soit trop souvent reproché (par ceux nombreux, hélas ! qui ne réfléchissent jamais, qui acceptent et répandent les faciles idées préconçues, surtout lorsqu’elles flattent leur égoïsme) de porter sur leur dos, suivant le cas, au lieu d’un fusil, un brancard ou un instrument de musique ; en somme de n’être pas comme tout le monde [60] !

Il est vrai que la nature non combattante de la fonction de musicien-brancardier attise la jalousie des soldats, qui y voient une forme d’embusquage. En dehors des moments de repos à l’arrière-front, consacrés aux répétitions et concerts, il ne monte pas à l’assaut lorsqu’il se trouve au front. Muni de son brancard, non armé, il va chercher les blessés entre deux attaques ; mais cela ne fait pas de lui un personnel de santé pour autant et il n’est pas protégé par les conventions internationales [61]. Dans la zone d’arrière-front [62], il redevient musicien et consacre son temps à répéter et à divertir les troupes au repos dans des concerts improvisés ou organisés par l’autorité militaire. Cette fonction de divertissement a évidemment la vertu de souder les soldats et de revitaliser le sentiment patriotique [63].

3. 3. Maintenir le lien

Dans ces conditions difficiles, la Gazette apparaît comme une bouffée d’oxygène, un lien vers les semblables, un trait d’union entre les artistes. Pour reprendre l’expression de Charlotte Segond-Genovesi, la publication est véritablement vécue comme un « conservatoire virtuel [64] », un « conservatoire de papier ». Elle se substitue à l’institution le temps de l’éloignement. Pour preuve, on ne compte plus le nombre incalculable de formules introductives de remerciements et d’éloges ou encore l’expression de la mélancolie par rapport à l’école de la rue de Madrid tout au long des onze Gazettes, comme ici :

Tous deux nous avons lu avidement ces nouvelles, jetées des quatre coins du front [...] Vrai, cette gazette est un admirable trait d’union [...] Grâce à elle, nous voici réunis. La musique un instant assoupie au fond des mémoires se reprend à chanter et la vie musicale évoquée en quelques pages, avec les souvenirs exquis qui lui sont inhérents, accomplit un miracle en faisant naître parmi tant de désolation le désir violent des lendemains [65]

Le Conservatoire comme la publication font l’objet d’accès de tendresse : « notre chère gazette », « la grande maison amie de la rue de Madrid », « notre chère Maison de la rue de Madrid », etc. Les « camarades [66] » sont rassemblés au sein de la grande famille du Conservatoire ; il s’agit de faire corps, de se rassembler entre artistes afin d’affronter le regard des soldats, des autres, au quotidien. C’est une véritable fonction corporatiste qu’assument la Gazette et le Comité franco-américain.

3. 4. Réintroduire le débat

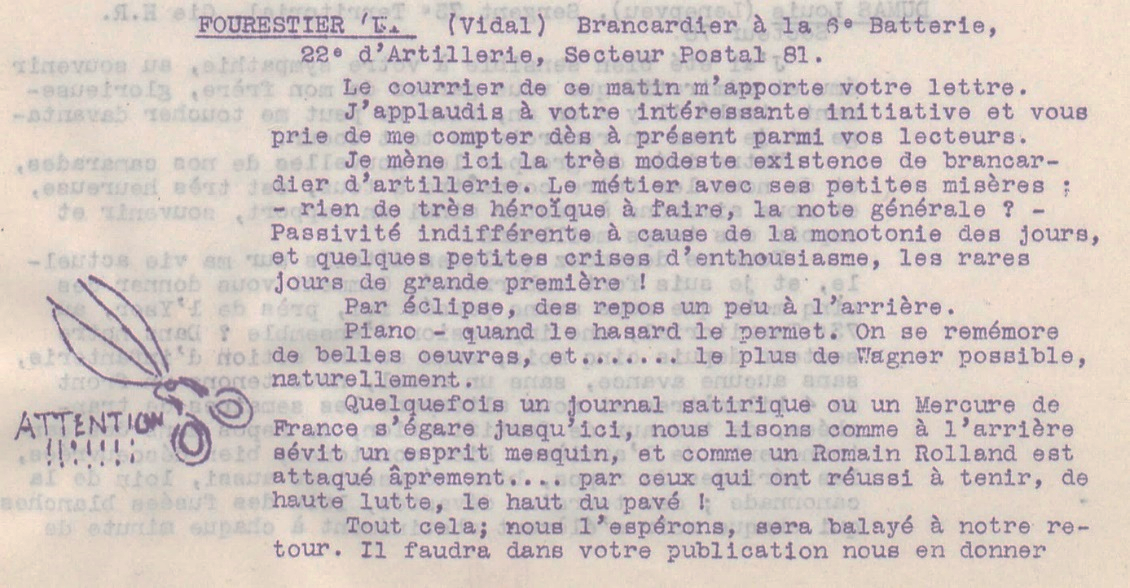

Figure 11 : Gazette des classes du Conservatoire, no 1, Paris, déc. 1915, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (1), p. 12 – reproduction Gallica.

Toutefois, cette image idéalisée d’un Conservatoire uni, entre front et arrière, tient difficilement sur la durée. Si la tonalité globale des lettres est assez consensuelle, certains camarades profitent de la liberté de parole prônée par le Comité pour se démarquer par rapport à la « famille » du Conservatoire. Peu à peu apparaissent des voix discordantes, toujours issues de musiciens mobilisés.

Parmi ces quelques voix discordantes, Louis Fourestier loue dans sa première lettre (Fig. 11) la musique de Wagner et Romain Rolland [67] :

On se remémore de belles œuvres, et [...] le plus de Wagner possible, naturellement.

Quelquefois un journal satirique ou un Mercure de France s’égare jusqu’ici, nous lisons comme à l’arrière sévit un esprit mesquin, et comme un Romain Rolland est attaqué âprement [...] par ceux qui ont réussi à tenir, de haute lutte, le haut du pavé [68] !

L’admiration pour le « boche » Wagner [69] et surtout pour le « traître » Romain Rolland est si peu audible par la communauté que la lettre de Fourestier se voit menacée de censure par les ciseaux de Jacques Debat-Ponsan. Le Comité avait bien senti l’aspect sulfureux du propos ; la comparaison avec la lettre autographe révèle que sous les mots « par ceux » se cachait en réalité l’expression « par les imbéciles et les méchants [70] », supprimée par Nadia Boulanger avant la copie. Peut-être même davantage que l’admiration pour la musique allemande, c’est la rupture de l’unité qui est crainte : « à l’arrière », on s’embusque, on met Wagner et Rolland à l’index, alors que le « vrai patriote », tout en œuvrant sur le front, sait reconnaître la valeur de l’art et sa dimension internationale.

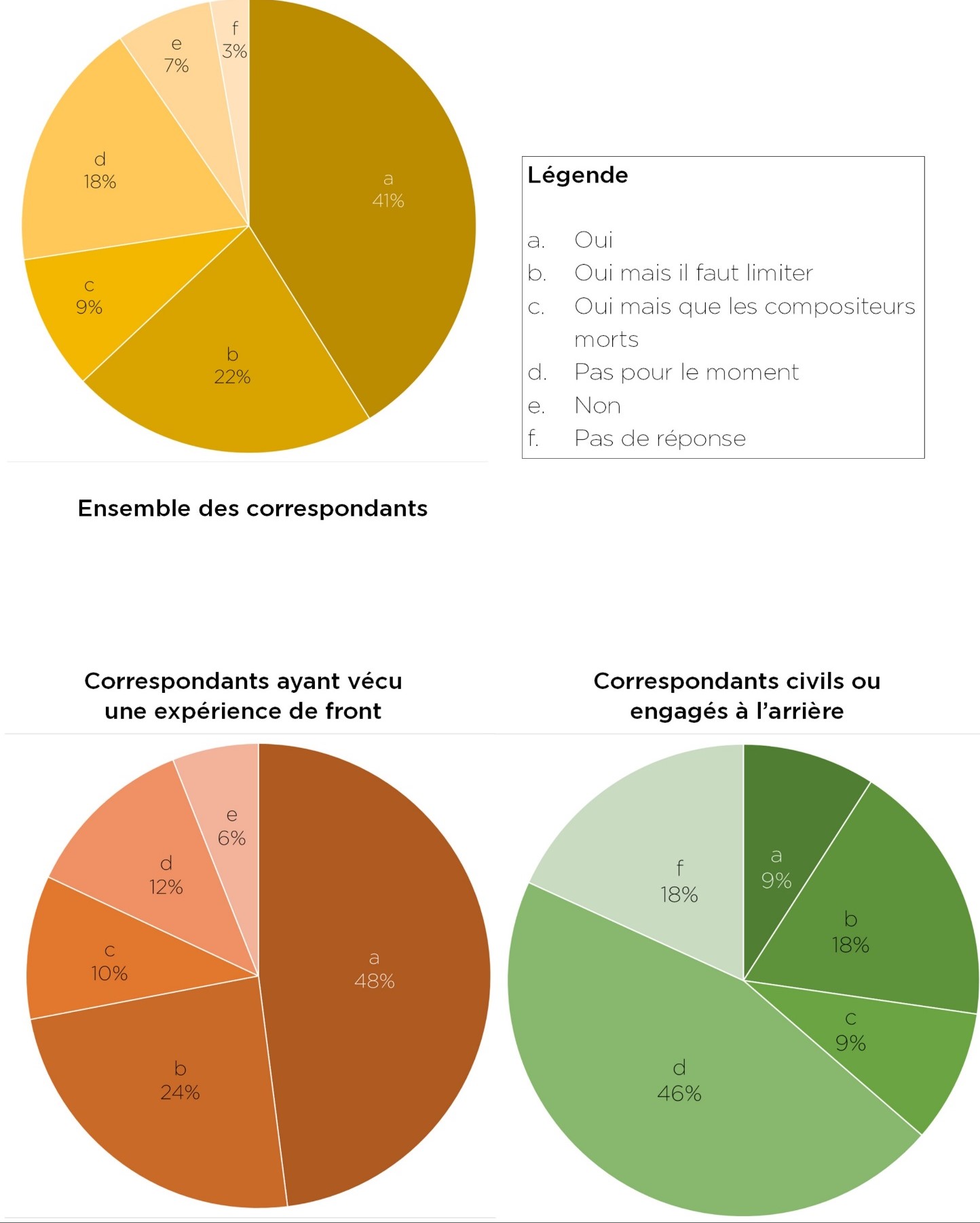

L’ancien directeur du Conservatoire, Théodore Dubois, dans une lettre à Nadia Boulanger, manifestera d’ailleurs sa désapprobation devant ce qu’il considère comme un avis « sectaire » et « déplorable [71] » de l’élève Fourestier. Ce type de propos « sectaires », notamment sur la musique allemande, apparaissent de plus en plus nombreux au fil des publications successives, jusqu’à la onzième Gazette. Dans celle-là, Nadia Boulanger, probablement pour renouveler le ton et l’intérêt pour la publication, a la brillante idée d’envoyer en amont un questionnaire :

1) Quelle devrait-être l'organisation des concerts cet hiver ? Faut-il jouer des classiques ou faut-il donner une place prépondérante à la musique moderne ?

2) Les musiciens allemands doivent-ils garder leur place ?

Brahms & Wagner ?

3) Quels artistes faudrait-il envoyer en tournée de propagande (concerts, théâtre, théâtre musical) ? Ceux qui ne sont plus en âge d’être mobilisés, les auxiliaires, ou même les mobilisés qui par leur notoriété ont déjà une influence [72].

La question no 2 reçoit 73 réponses que nous avons classées en cinq catégories. Si 41 % des correspondants sont favorables à l’exécution de la musique allemande, c’est surtout la différence entre ceux ayant vécu une expérience de front et ceux restés à l’arrière qui nous intéresse davantage. Ces chiffres confirment l’hypothèse d’une ligne de tension, voire de rupture entre le front et l’arrière. Plus on s’éloigne de la zone des combats, plus le sentiment de revanche est prononcé [73] et plus la propagande de guerre agit fortement sur l’opinion. Cette fracture au sein de l’union revendiquée tout au long de la Gazette, témoin d’une nouvelle « géographie musicale [74] », s’exacerbe à l’idée d’une fin de conflit et d’un retour de plus en plus réaliste.

Figure 12 : Réponses au questionnaire de la Gazette no 11.

Pour terminer, l’étude des lettres autographes qui auraient dû être publiées dans un douzième numéro confirme cette défiance grandissante envers le Conservatoire. Sentant que la fin de la guerre est proche à la suite des victoires alliées de l’été 1918, Nadia demande aux correspondants de décrire leurs « projets pour l’après-guerre ». Si la plupart souhaite retourner à leurs études ou trouver un poste, le ton reste amer : le retour des élèves au Conservatoire n’a pas été anticipé, ni par la direction, ni par le ministère : pourra-t-on reprendre les études [75] ? Plus virulente encore est la charge contre les embusqués de l’arrière :

le Comité […] fera-t-il une différence entre les poilus et ceux qui grands, gros et gras auxiliaires ou réformés je ne sais de pas quelle loi se sont pavanés à l’intérieur osant donner des concerts, même dans des hôpitaux de blessés et qui ont le bonheur de travailler comme auparavant ? cela je voudrais le savoir car les bonnes places ce sont eux qui les ont [76].

4. La Gazette des classes du Conservatoire / 1918 - 2018…

Merci encore pour la Gazette

qui devient de plus en plus intéressante,

il faudra qu’elle continue à vivre après la guerre [77].

La Grande Guerre constitue bien un moment d’exception dans les relations entre les musiciens du Conservatoire. Elle permet, durant une bonne partie du conflit, de créer les conditions d’une unité apparente. Toutefois, l’institution se soucie davantage de son fonctionnement quotidien (continuité de l’enseignement, réformes pédagogiques, maintien du niveau et des effectifs) que du sort de ses élèves partis combattre. Face à cet espace laissé vacant de manière plus ou moins volontaire par Gabriel Fauré, la Gazette agit comme un substitut, à la fois autonome et complètement intégrée à l’Ecole. Cette autonomie et le succès rencontré par l’entreprise ne peuvent se comprendre si l’on ne prend pas en compte ce rapport ambivalent au Conservatoire.

Cette relation ambiguë au Conservatoire crée un esprit corporatiste, qui apparaît comme un moyen essentiel d’entretenir une sociabilité professionnelle. Loin de l’idée d’un grand brassage social, la Gazette révèle à quel point les musiciens, à l’image des intellectuels, se sont peu mélangés aux autres combattants.

La lecture de la Gazette, au-delà de l’éclairage certain sur les relations des musiciens face à la Grande Guerre, nous renseigne également sur le Conservatoire au début du XXe siècle, soit près d’un siècle après sa création en 1793. L’organe corporatiste, presque officiel mais doté d’une autonomie totale qu’est le Comité franco-américain, nous lègue l’une des traces les plus importantes de l’histoire de l’Ecole. Ces 1 300 témoignages livrent une matière d’étude inédite qu’il convient d’analyser et de critiquer.

Parmi les nombreuses pistes ouvertes par ce document exceptionnel, le rôle discret mais essentiel de Nadia et Lili Boulanger nous interroge sur la place des mobilisations féminines durant le conflit. En mettant à jour les réseaux de sociabilité constitutifs de la Gazette, nous avons esquissé les ressorts de leur réussite. La période de la Grande Guerre, qui apparaît clé dans la vie des deux sœurs (succès professionnel et décès de Lili Boulanger, affirmation de Nadia Boulanger face à Saint-Saëns et Cortot, internationalisation de leur réseau…) peut désormais servir de prisme pour éclairer l’immense carrière de Nadia ; elle qui, évoquant les tentatives de sabotage d’Alfred Cortot en 1916, écrivait :

Il ne nous pardonnera jamais d'avoir cherché tout simplement à réunir les élèves du Conservatoire, sans même un but personnel. Nous sommes trop naïfs – et cela l'inquiète [78].

« Merci encore pour la Gazette »… Ces mots pleins d’espoir sont écrits par Georges Dandelot alors qu’il est alité le 12 mars 1917, blessé par un éclat d’obus. Pouvait-il se douter qu’une fois la guerre finie, la publication cesserait et que la Gazette sombrerait dans l’oubli ? Le Conservatoire, institution deux fois centenaire, s’il véhicule de manière très forte un imaginaire, des traditions, des habitudes, a longtemps eu tendance à oublier son histoire [79] et il aura fallu attendre un siècle et cinq ans de travail en archives pour que ces liasses de papier jaunies par le temps réapparaissent et deviennent une partie de notre mémoire collective.

Pour citer cet article

CARPENTIER Clément, « La Gazette des classes du Conservatoire : Être et demeurer élève du Conservatoire en temps de guerre », Actes du colloque Les institutions musicales à Paris et à Manchester pendant la Première Guerre mondiale (5-6 mars 2018), Conservatoire de Paris (CNSMDP), Opéra-Comique, Royal Northern College of Music (RNCM), Les Éditions du Conservatoire, 2021,

https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/la-gazette-des-classes-du-conservatoire-etre-et-demeurer-eleve-du-conservatoire-en-temps-de-guerre.

Notes

[1] COMBELLE Auguste, Lettre au Comité franco-américain (16 avr. 1917), Gazette des classes du Conservatoire, no 8, 1917, F-Pmhb : Rmb 472 (8).

[2] Dans le cas d’Auguste Combelle, ce sera un premier prix. Voir BONGRAIN Anne, Le Conservatoire national de musique et de déclamation 1900-1930. Documents historiques et administratifs, Paris, Vrin, 2012, p. 494.

[3] Voir la contribution de David Mastin dans le présent ouvrage. On se reportera également à MASTIN David, « “Aux Armes ! Musiciens !” Les élèves du Conservatoire national en Grande Guerre », in JARDIN Étienne (dir.), Music and War in Europe from the French Revolution to WWI, Turhout, Brepols Publishers, 2016, p. 281-291.

[4] BONGRAIN Anne, Le Conservatoire national de musique et de déclamation 1900-1930. Documents historiques et administratifs, Paris, Vrin, 2012, p. 727.

[5] CAMPOS Rémy, Le Conservatoire de Paris et son histoire. Une institution en question, Paris, L’Œil d’Or, 2016, p. 45.

[6] GALLAND Jean, Lettre au Comité franco-américain (s.d.), Gazette des classes de composition du Conservatoire, no 1, 1915., F-Pn : Rés Vm Dos 88 (01).

[7] Il s'’agit de la médiathèque Hector Berlioz du Conservatoire (F-Pmbh), sous la cote Rmb 472 (1-11) ; la Bibliothèque nationale de France, département de la Musique (F-Pn), sous la cote Rés Vm Dos-88 (1), consultable sur Gallica ; le Centre international Nadia et Lili Boulanger ; la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, Magasins, cote Delta 238 (1), la Bibliothèque municipale de Dieppe, fonds Camille Saint-Saëns, dossier Bonnerot, vol. 33, nos 1-6 et la collection particulière Gilbert Rose.

[8] HAINE Malou, « Sonorités nouvelles aux fêtes de la Révolution française », Etudes sur le XVIIIe siècle, Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 1990, p. 195.

[9] Voir à ce sujet SEGOND-GENOVESI Charlotte, « De l'Union sacrée au Journal des débats : une lecture de la Gazette des classes du Conservatoire (1914-1918) », in AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et al. (dir.), La Grande Guerre des musiciens, Lyon, Symétrie, 2009, p. 179-181. Voir également CAMPOS Rémy, Le Conservatoire de Paris et son histoire. Une institution en questions, Paris, L’Œil d’Or, 2016, p. 65.

[10] Les lettres autographes, lorsqu’elles ont été conservées par le Comité franco-américain, figurent dans le fonds Rés Vm Dos 88 au département de la Musique (F-Pn) de la Bibliothèque nationale de France. On trouve dans ce fonds une centaine de lettres autographes publiées dans la Gazette.

[11] SEGOND-GENOVESI Charlotte, « De l'Union sacrée au Journal des débats : une lecture de la Gazette des classes du Conservatoire (1914-1918) », in La Grande Guerre des musiciens, AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et al. (dir.), Lyon, Symétrie, 2009, p. 175-190.

[12] Le rapport du trésorier en février 1918 fait état de 122 380 francs de dons entre le 29 octobre 1915 et le 31 janvier 1918 (F-Pn : Rés Vm Dos 88 [12], f. 5-10).

[13] Les archives conservées à la Bibliothèque nationale de France font état de nombreux programmes de concert (F-Pn : Rés Vm Dos 88 [12]).

[14] CONSTANT PIERRE, Le Conservatoire national de musique et de déclamation. Documents administratifs, Paris, Imprimerie nationale, 1900, p. 402.

[15] DEBUSSY Claude, « Concerts Colonne. – Société des nouveaux concerts », Revue musicale S.I.M., Paris, Société internationale de musique, 1er déc. 1913, p. 44.

[16] SPYCKET Jérôme, À la recherche de Lili Boulanger : essai biographique, Paris, Fayard, 2004, p. 219-228.

[17] Le 3 mai 1914 (Agenda de Lili Boulanger, année 1914, inédit, F-Pn : Rés Vmf ms 119).

[18] Le 16 mai 1914 (Agenda de Lili Boulanger, année 1914, inédit, F-Pn : Rés Vmf ms 119).

[19] SPYCKET Jérôme, À la recherche de Lili Boulanger : essai biographique, Paris, Fayard, 2004, p. 235.

[20] LAEDERICH Alexandra, « Nadia Boulanger et le Comité franco-américain du Conservatoire (1915-1919) », in La Grande Guerre des musiciens, AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et al. (dir.), Lyon : Symétrie, 2009, p. 163.

[21] Agenda de Nadia Boulanger, 31 juil. 1914, inédit, F-Pn : Rés Vmf ms 152 (7).

[22] Agenda de Nadia Boulanger, 4 août 1914, inédit, F-Pn : Rés Vmf ms 152 (8).

[23] POINCARÉ Raymond, Au service de la France, t. iv, Paris, Plon, 1927, p. 546.

[24] Du 6 septembre au 8 novembre 1914.

[25] Agenda de Nadia Boulanger, 24 sept. 1914, inédit, F-Pn : Rés Vmf ms 152 (10).

[26] Décret du 2 août 1914 sur l’état de siège (Journal officiel, 3 août 1914, p. 7083).

[27] Ordonnance concernant les salles de spectacle, 23 nov. 1914, Paris : Archives de la préfecture de police, sous-série DB, dossier no 1343.

[28] Le 6 septembre 1914, Lili écrit à Miki Piré : « j’ai tout à fait repris courage maintenant, sentant le Devoir et le besoin de travailler » (BOULANGER Lili, Lettre à Miki Piré, 6 sept. 1915, inédit, F-Pn : La Boulanger Lili 19.

[29] Agendas de Nadia et Lili Boulanger, année 1915, inédits, F-Pn : Rés Vmf ms 115 et Rés Vmf ms 153 (1).

[30] C’est peut-être à cette occasion que Jacques Debat-Ponsan fournit aux sœurs Boulanger un exemplaire de ces fameuses « gazettes d’ateliers », dont une page est conservée dans les archives du Comité franco-américain (F-Pn : Rés Vm Dos-88 [01]).

[31] JOANNIC-SETA Frédérique, « Les Gazettes d’ateliers de la Grande Guerre », Site de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, (mis en ligne le 29.07.2015), disponible sur https://argonnaute.parisnanterre.fr/Collections/p59/Les-Gazettes-d-ateliers-de-la-Grande-Guerre (consulté le 09.03.2019). Désormais numérisées, les gazettes d’ateliers de la Grande Guerre sont disponibles sur http://argonnaute.parisnanterre.fr/resource/a011412764449G8nMzh (consulté le 09.03.2019).

[32] Le 20 janvier 1915, Nadia Boulanger et Jacques Debat-Ponsan se rendent au ministère puis chez Widor et le 28 janvier, ils sont accompagnés de Lucienne Heuvelmans pour un rendez-vous chez Widor (Agendas de Nadia et Lili Boulanger, année 1915, inédits, F-Pn : Rés Vmf ms 115 et Rés Vmf ms 153 [1]).

[33] Agenda de Nadia Boulanger, 16 sept. 1915, inédit, F-Pn : Rés Vmf ms 153 (9).

[34] BOULANGER Lili, Lettre à Renée de Marquein, 20 septembre 1915, inédit, F-Pn : NLa 286 (13). Les initiales C.A. désignent le Comité franco-américain et B.A. l’Ecole des Beaux-arts.

[35] NECTOUX Jean-Michel, « Nadia Boulanger : la rencontre avec Gabriel Fauré », in LAEDERICH Alexandra (dir.), Nadia et Lili Boulanger. Témoignages et études, Lyon, Symétries, 2007 p. 34. Sur les réseaux de sociabilité de Nadia et Lili Boulanger, on se reportera à MASSIP Catherine, « Nadia Boulanger et ses réseaux à travers sa correspondance », in LAEDERICH Alexandra (dir.), Nadia et Lili Boulanger. Témoignages et études, Lyon, Symétries, 2007, p. 51-64.

[36] Comité franco-américain du Conservatoire, Lettre circulaire adressée au Comité d’Honneur, 23 sept. 1915, inédit, F-Pn : RésVm Dos-88 (10), f. 4-5.

[37] Voir la contribution de David Mastin dans le présent ouvrage.

[38] Voir la contribution de François Anselmini dans le présent ouvrage.

[39] Créée en avril 1915, l’association se donne pour buts principaux « d’entretenir et de resserrer les liens d’amitié et d’estime » entre les anciens élèves et de leur venir en aide le temps du conflit (La musique pendant la guerre. Revue musicale mensuelle, no 1, Paris, 10 oct. 1915, p. 13).

[40] SAINT-SAËNS Camille, Lettre au Comité franco-américain du Conservatoire, 29 sept. 1915, inédit, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (07), folio 69.

[41] FAIRCHILD Blair, Lettre à Nadia Boulanger, 3 avr. 1916, inédit, F-Pn : Rés Vm Dos-88 (03), f. 29. Voir également LAEDERICH Alexandra, « Nadia Boulanger et le Comité franco-américain du Conservatoire (1915-1919) », in La Grande Guerre des musiciens, AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et al. (dir.), Lyon : Symétrie, 2009, p. 168.

[42] BOULANGER Nadia, Lettre à Alfred Cortot, fév. 1916, inédit, F-Pn : Rés Vm Dos-88 (02), f. 18.

[43] FAIRCHILD Blair, Lettre à Alfred Cortot, 21 fév. 1916, inédit, F-Pn : Rés Vm Dos-88 (02), f. 17.

[44] Cette volonté l’animera dans la guerre suivante par ailleurs. Voir ANSELMINI François, « Alfred Cortot et la mobilisation des musiciens français pendant la Première Guerre Mondiale », Vingtième siècle. Revue d’histoire, no 118, 2013, p. 148-149.

[45] FAIRCHILD Blair, Lettre à Nadia Boulanger, 8 mars 1916, inédit, F-Pn : Rés Vm Dos-88 (03), f. 17.

[46] Comité franco-américain du conservatoire, Lettre circulaire adressée aux camarades, 4 oct. 1915, inédit, F-Pn : Rés Vm Dos-88 (10), f. 7.

[47] Liste établie d’après BONGRAIN Anne, Le Conservatoire national de musique et de déclamation 1900-1930. Documents historiques et administratifs, Paris, Vrin, 2012, p. 727.

[48] Nous reprenons à notre compte la définition de Philippe Boulanger : l’embusqué est « celui qui échappe soit au sort de sa classe d’âge, soit au sort commun de la plupart des mobilisés qui prennent le chemin du front » (BOULANGER Philippe, La France devant la conscription. Géographie historique d’une institution républicaine,1914-1922, Paris, Economica, 2001, p. 211.

[49] Voir à ce sujet RIDEL Charles, « L’embusquage : endurer ou refuser ? », in coll., Dans la guerre 1914-1918. Accepter, endurer, refuser, 2016, p. 201-225.

[50] LOEZ André, « Autour d’un angle mort historiographique : la composition sociale de l’armée française en 1914-1918 », Matériaux pour l’histoire de notre temps, no 91, 2009, p. 38.

[51] Cet embusquage par engagement volontaire correspond aux observations faites par Jules Maurin sur les soldats languedociens, qui répondent aux mêmes critères : issus des classes supérieures et des élites intellectuelles, les engagés volontaires choisissent des armes moins meurtrières que l’infanterie (MAURIN Jules, Armée, guerre, société. Soldats languedociens (1889-1919), Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, p. 263-264 et 370-375).

[52] D’après BOULANGER Philippe, « Les conscrits de 1914 : la contribution de la jeunesse française à la formation d'une armée de masse », Annales de démographie historique, no 103, 2002, p. 17.

[53] NEFF Auguste, Lettre au Comité franco-américain, Gazette des classes du Conservatoire, no 4, 27 nov. 1916, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (1), p. 26.

[54] CAPLET André, Lettre au Comité franco-américain, Gazette des classes du Conservatoire, no 1, déc. 1915, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (1), p. 9. Sur le bruit, on se reportera à BRUEL Gaëtan, « L'oreille amputée », in GÉTREAU Florence, Entendre la guerre. Sons, musique et silence en 14-18, Paris : Gallimard/Historial de la Grande Guerre, 2014, p. 120-127.

[55] FOURESTIER Louis, Lettre au Comité franco-américain, Gazette des classes du Conservatoire, no 1, déc. 1915, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (1), p. 12.

[56] TESSON Pierre, Lettre au Comité franco-américain, Gazette des classes du Conservatoire, no 2, 29 janv. 1916, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (1), p. 22. Les passages entre <> rétablissent le texte de la lettre autographe censuré ou oublié par le Comité (F-Pn : Rés Vm Dos 88 [6], f. 152-153).

[57] MARIOT Nicolas, Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918, les intellectuels à la rencontre du peuple, Paris, Le Seuil, 2013, p. 377.

[58] DUMÉNIL Anne, « Les combattants », in AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et BECKER Jean-Jacques (dir.), Encyclopédie de la Grande guerre 1914-1918. Histoire et culture, Paris, Bayard, 2004, p. 331-338.

[59] Voir MARIOT Nicolas, Tous unis dans la tranchée ? 1914-1918, les intellectuels à la rencontre du peuple, Paris, Le Seuil, 2013, p. 74.

[60] GASC Louis, Lettre au Comité franco-américain, Gazette des classes du Conservatoire, no 8, 10 avr. 1917, F-Pmbh : Rmb 472 (8), p. 21-22.

[61] HUYBRECHTS Dominique, 1914-1918 Musiciens des tranchées, Bruxelles, Racine, 2014, p. 107-109.

[62] Zone située à deux ou trois kilomètres derrière les premières lignes qui sert de lieu de repos pour les troupes, de zone d’évacuation des blessés les plus graves ou encore d’espace de débarquement pour les nouvelles unités. On se reportera à AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, « Les tranchées », in AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et BECKER Jean-Jacques (dir.), Encyclopédie de la Grande guerre 1914-1918. Histoire et culture, Paris, Bayard, 2004, p. 247-253 ou, pour une analyse des conséquences du « système-tranchées » sur les comportements et la sociabilité des combattants, voir COCHET François, Survivre au front 1914-1918. Les poilus entre contrainte et consentement, Saint-Cloud, 14-18 éditions, 2005.

[63] VISSE Sandrine, « Les “concerts” au front pendant la Grande Guerre : entre engagement dans le conflit et vie artistique en marge », in DOÉ DE MAINDREVILLE Florence, ETCHARRY Stéphan (dir.), La Grande Guerre en musique. Vie et création musicales en France pendant la Première Guerre mondiale, Bruxelles : éd. Peter Lang, 2014, p. 27-50.

[64] SEGOND-GENOVESI Charlotte, « De l'Union sacrée au Journal des débats : une lecture de la Gazette des classes du Conservatoire (1914-1918) », in AUDOIN-ROUZEAU Stéphane et al. (dir.), La Grande Guerre des musiciens, Lyon : Symétrie, 2009, p. 177.

[65] BOUSQUET Francis, Lettre au Comité franco-américain, Gazette des classes du Conservatoire, no 4, 28 sept. 1916, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (1), p. 5.

[66] Sur l’emploi du mot « camarades » durant la Grande Guerre, on se reportera au très complet ouvrage d’Alexandre Lafon (LAFON Alexandre, La camaraderie au front 1914-1918, Paris, Armand Colin, 2014).

[67] Sur l’action de Louis Fourestier, on se reportera à MASTIN David, « Naissance d’un chef : Louis Fourestier en Grande Guerre, 1914-1925 », in DOÉ DE MAINDREVILLE Florence et ETCHARRY Stéphane (dir.), La Grande Guerre en musique. Vie et création musicale en France pendant la Première Guerre Mondiale, Bruxelles, Peter Lang, 2014, p. 77-81.

[68] FOURESTIER Louis, Lettre au Comité franco-américain, Gazette des classes du Conservatoire, no 1, Paris, déc. 1915, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (1), p. 12.

[69] Voir sur la réception de Wagner à Paris durant la guerre BUCH Esteban, « “Les Allemands et les Boches” : la musique allemande à Paris pendant la Première Guerre Mondiale », Le mouvement social, no 208, Paris : La Découverte, 2014, p. 45-69.

[70] FOURESTIER Louis, Lettre au Comité franco-américain, 11 oct. 1915, inédit, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (06), f. 66.

[71] DUBOIS Théodore, Lettre à Nadia Boulanger, inédit, 5 fév. 1916, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (07), f. 23.

[72] Questionnaire reconstitué d’après les archives conservées à la Bibliothèque nationale de France (F-Pn : Rés Vm Dos 88).

[73] SEGOND-GENOVESI Charlotte, « 1914-1918 : l’activité musicale à l’épreuve de la guerre », in Revue de musicologie, tome 93, 2007, no 2, p. 426.

[74] Ibid., p. 420.

[75] Voir à ce sujet MASTIN David, Écoles de musique en Grande Guerre, thèse de doctorat, Nanterre : Université Paris Nanterre, 2012.

[76] REYNAL Marcel, Lettre à Nadia Boulanger, inédit, 29 nov. 1918, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (5), f. 192.

[77] DANDELOT Georges, Lettre au Comité franco américain, Gazette des classes du Conservatoire, no 7, 12 mars 1917, F-Pn : Rés Vm Dos 88 (1), p. 10.

[78] BOULANGER Nadia, Lettre à Blair Fairchild, inédit, 1er mai 1916, F-Pn : Rés Vm Dos-88 (02), f. 45.

[79] CAMPOS Rémy, Le Conservatoire de Paris et son histoire. Une institution en questions, Paris : L’Œil d’Or, 2016, p. 18-19.