De Paris à Châlons : l’aventure d’artistes de la capitale, engagés volontaires dans l’Ambulance russe

Actes du colloque international « Les institutions musicales à Paris et à Manchester pendant la Première Guerre mondiale »

Alors qu’ils étaient réformés ou non mobilisés en raison de leur âge, certains artistes émanant des institutions les plus prestigieuses de la capitale française, chanteurs et musiciens de l’Opéra de Paris, comédiens de diverses scènes parisiennes, n’ont pas hésité à interrompre une carrière brillante et parfois internationale, pour aller sur le front mener leur part de combat.

Partie de plusieurs interrogations – par quel moyen les artistes ont-ils pu s’engager ? en quoi a consisté leur engagement et quelle en a été la durée ? –, et d’un programme de concert retrouvé à l’hôtel de région de Châlons-en-Champagne, cette recherche s’est, au fil du temps, construite et enrichie grâce à la découverte de documents inédits pour la plupart.

Reposant ainsi à la fois sur des pièces des archives départementales de la Marne, des lettres manuscrites et des dossiers constitués par certains de ces artistes [1], l’étude évoque le quotidien de ces hommes à quelques kilomètres du front, leur action sur le terrain et la façon dont ils parviendront à mettre leur talent et leur savoir-faire au service de tous.

Un engagement patriote

Je m’engageai (après combien de démarches !!!) à la mairie du 9e arrondissement le 12 mars 1915 pour toute la durée de la guerre !!!! Pour aller au front de suite, j’entrai avec ma voiture à l’ambulance russe [2] (Voir Figure 1).

Fig. 1 : Alphonse Catherine devant sa voiture, transformée en ambulance.

Ainsi, l’Ambulance russe aux Armées françaises offrira à certains artistes non mobilisés, mais tenant coûte que coûte à participer à la guerre, une solution pour s’engager, une solution d’autant plus simple et rapide pour ceux qui mettront leur voiture à sa disposition.

Émanant de la diaspora russe, cette Ambulance est placée sous l’égide de la Croix rouge russe et du patronage de l’impératrice douairière de Russie, et illustre une des initiatives d’aide russe à la France par la mise à disposition de formations sanitaires : il s’agit en effet de fournir à l’Armée française des voitures allant chercher les blessés et des salles d’opération mobiles équipées de matériel médical permettant d’opérer près du front [3]. Une première colonne automobile est inaugurée en grande pompe aux Invalides devant le ministre de la guerre, Alexandre Millerand, le 13 mars 1915 [4] puis, de nouvelles formations automobiles chirurgicales et radiologiques sont présentées respectivement les 18 avril, 12 juillet et 6 septembre à Paris [5].

Dirigée par le colonel Osnobichine, attaché militaire russe à Paris, administrée par Victor Goloubeff, le poète Paul Verola et le compositeur Adam de Wieniaswki, l’Ambulance russe dépend de l'autorité des services de santé de l'Armée : elle est ainsi encadrée à la fois par des officiers et un corps médical souvent français et par des Russes résidents en France, parmi lesquels beaucoup ont une fonction de chauffeur ou administrateur. Bien que la durée d’engagement y fluctue grandement – certains n’y resteront que quelques mois, d’autres jusqu’à la fin du conflit –, des liens d’amitiés se tisseront entre les deux communautés [6].

Il semble que l’équipe était constituée de volontaires [7] et, selon le sculpteur Ossip Zadkine [8], elle comprenait de nombreux intellectuels, écrivains, musiciens, peintres, journalistes, dont André Warnod, les frères Pavlovsky, Alexandre Zinoniew, par exemple.

Parcours et mission

Composée d’une soixantaine de Russes et de Français et d’abord affectée à la Ve Armée à Épernay en avril 1915, la division est ensuite scindée en deux en septembre 1915, une partie restant attachée à la Ve Armée, l’autre, au sein de laquelle se trouvaient les artistes qui nous intéressent, étant mise au service de la IVe Armée, à Châlons-sur-Marne [9].

Une des principales garnisons françaises avant l’entrée en guerre, cette ville occupe alors une position stratégique : située à l’arrière du front pendant presque toute la durée du conflit après avoir été fugitivement occupée en septembre 1914, elle est marquée par la présence toute proche des camps de Mourmelon, de Suippes et de Mailly. Les activités militaires et médicales s’y développent ainsi de manière intense : siège du quartier général de la IVe Armée commandée par les généraux de Langle de Cary puis Gouraud, la ville devient aussi un important centre de tri des blessés, à la fois français et allemands, qu’on achemine par trains sanitaires et peut accueillir des milliers de blessés dans des bâtiments châlonnais réquisitionnés et transformés en hôpitaux temporaires. L’équipe de l’Ambulance russe vient donc en renfort des chauffeurs, infirmiers, brancardiers déjà présents et parmi lesquels de nombreux artistes et musiciens sont incorporés.

Quelques rares témoignages évoquent la mission effectuée par l’Ambulance russe et le rapatriement des blessés du front vers l’arrière. Le 4 novembre 1915, le médecin inspecteur Pauzat écrit ainsi au médecin Inspecteur Chavasse :

L'ambulance Russe depuis son arrivée à la Ve Armée en mars 1915 a été employée uniquement, jusqu'au mois de septembre comme organe de transport [...]. Au mois de septembre, par suite des modifications brusquement apportées à la composition du 38e Corps d'Armée, l'ambulance russe a assuré pendant quelques jours, le fonctionnement d'un poste sanitaire de triage placé sur le parcours de ses voitures [...]. Au mois d'octobre, le personnel médical est venu, fort à propos, prêter son secours à l'ambulance de triage qui recevait, en grand nombre, les hommes atteints par les gaz asphyxiants. Comme organe de transport, l'Ambulance Russe a rendu de précieux services, jusqu'aux postes de secours avancés, souvent à travers des routes difficilement praticables pour des voitures automobiles plus lourdes [...]. Au total en 7 mois, elle a transporté 9000 blessés dont 2000 à la suite des attaques par gaz asphyxiants que le 38e CA a subies récemment [10].

Mentionnons encore cette phrase d’Alphonse Catherine qui nous replonge directement dans le quotidien de ces artistes : « Campement dans le parc de Louvois […] en attendant le coup de téléphone nous envoyant chercher les blessés en 1e ligne ; parcours sur la route, pas encore camouflée, Verzenay, Sillery ; Cache-cache avec les 77 boches, chasseurs et encadreurs [11]. »

Les conditions de vie semblent rudes dans un premier temps, comme le montrent plusieurs photos de Catherine – tente de fortune dans le parc de Louvois [12], chambrée dans une école [13] –, et les écrits de Zadkine : « Nous étions logés [...] dans la salle des fêtes de Magenta, local sinistre aux murs gris et humides [14]. » Celles-ci s’améliorent toutefois lorsqu’une partie de l’Ambulance russe est envoyée à Châlons-sur-Marne : les artistes, ou du moins certains d’entre eux, logent alors dans des chambres en ville et ont leur « popote [15] » chez l’habitant. Et surtout, ils ont la possibilité de fréquenter d’autres intellectuels et artistes, musiciens et chanteurs bien sûr, mais aussi journalistes, peintres, (Emile Aubry [16], Charles Gir [17]), sculpteurs, etc., qui sont souvent affectés à l’importante section de camouflage et de leurre présente à Châlons [18].

Vers un engagement musical

Au sein de ce petit cercle, germe rapidement l’idée d’offrir des concerts pour les soldats au front. Plusieurs personnalités jouent alors un rôle décisif dans la mise en œuvre des séances.

En premier lieu, il faut souligner l’implication des interprètes de l’Ambulance russe et tout particulièrement d’Alphonse Catherine, meneur musical de cette initiative, chef d’orchestre à l’Opéra de Paris, pianiste, compositeur, professeur [19].

Ami d’avant-guerre de celui-ci, le capitaine David Strohl, officier d’état-major mais journaliste de profession et rédacteur en chef du journal de tranchée Le Poilu [20], favorise, relate, aide, quant à lui, à l’organisation de concerts et de revues sur le front dès février 1915 avec des soldats amateurs et des moyens de fortune [21] puis avec des artistes professionnels.

Ils ne peuvent qu’être soutenus par Adam de Wieniawski, délégué à l’Ambulance russe, en poste à Châlons pendant toute la durée de la guerre [22]. Neveu d’Henrik et Joseph, et lui-même pianiste et compositeur, il connait bien le milieu musical français qu’il fréquente depuis qu’il s’est établi avec sa femme, cantatrice, à Paris en 1906 [23].

Citons enfin le général Gouraud (1867-1946), revenu peu de temps avant du front d’Orient et à peine remis de ses blessures aux Dardanelles, qui est nommé le 11 décembre 1915 commandant de la IVe Armée en remplacement du général de Langle de Cary.

En guise de galop d’essai, une « Matinée offerte aux blessés par l’Ambulance russe [24] » est organisée à l’hôpital Sainte-Croix [25] à Châlons à l’occasion de la Journée du Poilu le 26 décembre 1915, et réunit, outre de très nombreux soldats et soignants, des personnalités militaires comme le colonel Osnobichine et le général Gouraud, ainsi que les notables de la ville [26] (voir Figure 2).

Fig. 2 : Matinée du 26 décembre 1915, couverture du programme.

Cette séance marque le coup d’envoi de nombreux concerts. Une troupe à géométrie variable mélangeant des artistes de différents univers, tous en poste à Châlons ou dans les environs et au service de la IVe Armée, est ainsi constituée. On y retrouve bien sûr les interprètes de l’Ambulance russe : José Delaquerrière (1886-1978), chanteur ténor qui se produit au théâtre Apollo [27], René Koval (1885-1936) [28] et Charles Dechamps (1882-1959), tous deux comédiens respectivement dans les théâtres parisiens Déjazet et du Gymnase[29].

S’y joignent également des conducteurs et infirmiers-brancardiers musiciens ou acteurs, présents sur place [30] :

– Georges Catherine (1872-1958), frère d’Alphonse, violon solo à l’Opéra (conducteur auto)

– Paul Franz (1876-1950), ténor à l’Opéra (adjudant, artilleur au camp de Mailly)

– Jules dit Julien Lafont (1880-1970), baryton-basse à l’Opéra-Comique (conducteur camion, auto)

– Joseph Boulnois (1884-1918), chef de chant à l’Opéra-Comique et compositeur (infirmier) [31]

– Gérard Hekking (1879-1942), violoncelle au Concertgebouw d’Amsterdam (conducteur auto)

– Marchand, chanteur au théâtre de la Gaité-Lyrique (conducteur ambulance divisionnaire)

– Pastorek, ténor au théâtre de la Gaité-Lyrique (artillerie, maréchal des logis)

– Villain, acteur comique aux Folies Bergère

– Jacques de Feraudy (1886-1971), acteur de la Comédie-Française (ambulancier)

– Verhulst, acteur comique qui s’est produit à la Cigale (ravitailleur chez les mitrailleurs au camp de Suippes) [32].

Enfin, de façon très ponctuelle, René Alexandre (1885-1946), acteur à la Comédie-Française, Firmin Touche (1875-1957), violon solo de l’Opéra et des Concerts Colonne et Henry Février (1875-1957) [33], compositeur, participent à certaines séances.

À la lecture des titres de chacun, on prend conscience qu’Alphonse Catherine a réussi à recréer autour de lui une mini troupe de musiciens attachés à l’Opéra ou à l’Opéra-comique pour la grande majorité d’entre eux, une troupe qu’il complète par des comédiens émanant de diverses scènes parisiennes.

Les premiers concerts sur le front

La lecture des documents et des programmes révèle deux phases dans la mise en place des concerts. Vraisemblablement nombreuses, les premières séances sont concentrées pour la plupart entre le 10 février et le mois d’avril 1916 et organisées dans des conditions de fortune, avec les « moyens du bord », comme en témoigne une fois encore Alphonse Catherine, lequel a néanmoins fait jouer ses réseaux et ses relations parisiennes pour arriver à ses fins :

Deux jours de permission archi-spéciale pour aller à Paris demander un piano chez Pleyel. J’en trouve un vieux, tout petit. [...] Je suis donc prêt. Le théâtre aux armées est fondé. / On fabrique une caisse rembourrée pour le petit piano. On le couche sur 3 sacs remplis de paille ou de foin et le rassemblement de la troupe [est] opéré à Chalons [...]. En avant, en guerre, contre le cafard [34].

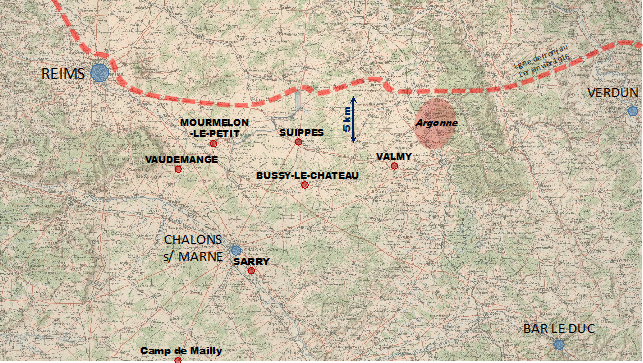

Bien que les données soient lacunaires – programmes manquants, dates et lieux des prestations pas toujours indiqués ou flous –, une reconstitution partielle des concerts a toutefois pu être établie (voir Figure 3) : les artistes se sont ainsi produits au moins le 10 février et le 14 mars quelque part près du front, puis à Bussy-le-Château (15 mars 1916), à Suippes au casino Notre Dame (23 mars 1916), au cantonnement de Sarry (10 avril 1916) mais aussi à Valmy, à Mourmelon-le-Petit, à Vaudemanges et encore sur le canal de la Marne au Rhin...

Fig. 3 : Reconstitution géographique des concerts donnés par la troupe.

Cette représentation géographique montre que la plupart de séances ont lieu autour de Châlons, quelques autres étant localisées, un peu loin, en Argonne. Quoique certains concerts soient organisés dans des camps un peu plus en retrait, les zones proches du front restent privilégiées, celles-ci s’avérant parfois particulièrement dangereuses : ainsi Alphonse Catherine évoquera avoir « salué [son] 1er obus fusant » lors d’un concert à Suippes [35]. Dans ce sens, les scènes où se produisent les artistes demeurent très improvisées, souvent dans des baraquements ou en plein-air, et les photos prises sur le vif confirment la précarité des lieux. « Nos "théâtres", généralement dans des ruines [36] » écrit Catherine qui précise ailleurs dans son recueil de souvenirs les conditions d’une autre séance : « Sur le canal de la Marne au Rhin, un peu avant le tunnel de Vaudemanges. [...]. Donné un très beau concert pour la Xe don. Scène sur la plateforme du tunnel – public sur les berges [37]. »

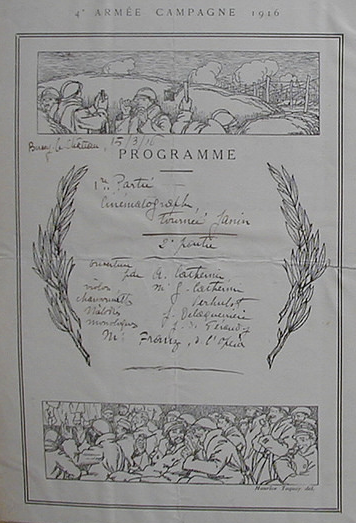

Les programmes retrouvés apparaissent sous deux formes principales : d’une part, des petits programmes pré imprimés que l’on complétait ensuite, d’autre part, des programmes dactylographiés et ronéotypés [38]. Les uns et les autres ne comportent que des informations sommaires, qui, de surcroit, ont pu s’effacer au fil du temps : ainsi, souvent, seuls les noms des interprètes sont notés, accompagnés parfois de quelques indications générales sur le répertoire ou sur le déroulement comme le montre l’exemple suivant [39] (voir Figure 4) :

Fig. 4 : Programme du concert donné à Bussy-le-Château le 15 mars 1916.

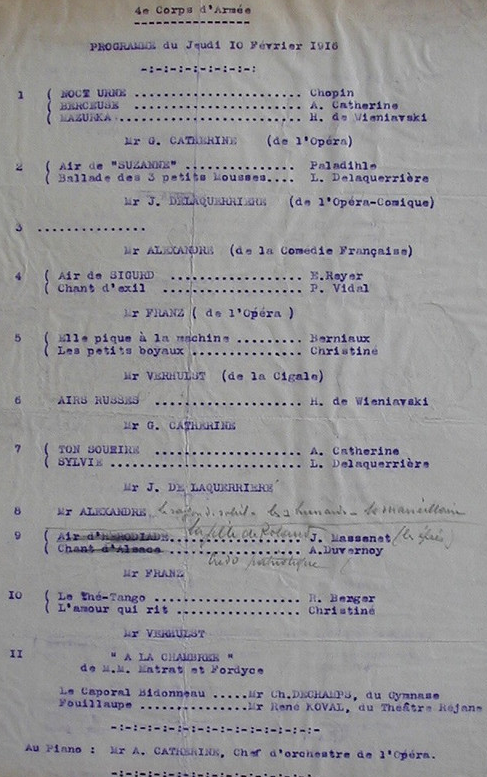

Fort heureusement, certains programmes fournissent davantage de détails et de précisions : dans ce cas, celui du 10 février 1916 [40] s’avère très précieux et correspond, en outre, vraisemblablement au premier concert réalisé après la séance du 26 décembre 1915 à l’hôpital Sainte-Croix. Ainsi, ce programme émouvant en représente, en quelque sorte, la version « sur le front » (voir Figure 5) :

Fig. 5 : Programme du concert organisé pour les poilus sur le front.

Le mélange des genres qui favorise l’utilisation des différents talents de la troupe y est à l’honneur. Le comique troupier, déjà en vogue à la Belle Epoque, et les chansonnettes récentes [41] qui font référence aux cafés-concerts, au music-hall et aux revues occupent une place de choix, et permettent de conclure la séance sur une note légère. On y trouve également des textes déclamés et des chansons patriotiques composées ou non pendant le conflit. Ainsi, Les Trois Hussards [42], datant pourtant de 1890, reste brûlant d’actualité au même titre que des chansons très récentes interprétées régulièrement aussi par la troupe de Catherine, parmi lesquelles [43] Hardi les gars [44], La lettre du petit Pierre à papa Noël [45] et surtout 1915… On les aura !, créée à Paris en avril 1915 et qui connait un succès retentissant à l’arrière comme au front [46]. Quant au Credo patriotique [47], il est écrit à la manière d’une prière dans une veine religieuse, courante également durant ces années de guerre [48].

Des pièces instrumentales du répertoire (F. Chopin, H. Wieniawski ou encore C. Saint-Saëns) viennent, quant à elles, valoriser la virtuosité des interprètes (ici le violoniste Georges Catherine, pour d’autres séances le violoncelliste Gérard Hekking). On peut également souligner la part importante, et assez inhabituelle par rapport à d’autres programmes donnés sur le front, d’extraits d’opéras célèbres et d’œuvres issues du monde lyrique, part certainement due à la fonction des artistes à Paris. Outre les airs connus de tous à l’époque, on note la présence de pièces directement liées aux interprètes : par exemple, le Chant d’exil de Paul Vidal, collègue de Catherine à l’Opéra et qui vient d’être nommé en 1914 directeur de l’Opéra-Comique, des mélodies de Louis Delaquerrière, ténor à l’Opéra-Comique et père de José, des compositions aussi d’Alphonse Catherine, etc.

La configuration de ce programme avec mélange des genres, le choix des œuvres et des auteurs, sont caractéristiques de la troupe. Conçus sur ce modèle, les concerts sont ensuite aménagés en fonction des artistes présents et des circonstances, et parfois réduits pour laisser de la place à une première partie sportive ou cinématographique, comme dans le cas de la séance à Bussy-le-Château le 15 mars 1916 (voir la figure 4 ci-avant).

Ce programme s’inscrit également dans la veine des revues d’avant-guerre et de ce qui se donnait habituellement sur le front. Les interprètes se sont donc coulés dans les thématiques et le mode de fonctionnement de ces revues tout en apportant une coloration plus marquée « opéra » et, quel que soit le répertoire exécuté, ils y ont apporté tout leur professionnalisme.

Le journal de tranchée Le Poilu a donné le ton de cette séance, avec son langage bien à lui, dans un article intitulé « Une belle soirée [49] », qui a été repris par divers organes de presse en France [50]. En voici de larges extraits :

Franz. Adjudant à l’Opéra. Sous-officier d’une voix superbe, large, étendue. A quatre reprises différentes a brillamment enlevé les ouvrages de Reyer et de Vidal qu’il a couronnés du Chant des Épées et du Credo patriotique.

Alexandre. Maréchal des Logis à la Comédie-Française. A fait preuve des plus belles qualités dramatiques en interprétant Hugo, Nadaud et Rostand. A claironné la Marseillaise avec un tel souffle que les vitres de la salle auraient été brisées si elles n’eussent été en toile huilée.

J. Delaquerrière. Soldat à l’Opéra-comique. S’est distingué par la maestria avec laquelle il a conduit sa voix chaude et enveloppante à travers les airs, les chansons et les ballades.

G. Catherine. Armé d’un simple violon, a fait chanté cet instrument comme jamais [...].

Verhulst. Soldat à la Cigale. [...]. Préposé aux gaz hilarants. A occasionné par ses chansonnettes, sur le public une sérieuse affection de la rate.

Deschamps. Caporal au Gymnase, et René Koval, soldat du Théâtre Réjane. Ont déclanché [sic] tous deux une attaque de fou rire en se montrant particulièrement cocasses [dans] À la Chambrée.

Le piano était tenu par A. Catherine, soldat, chef d’orchestre à l’Opéra. Se prodiguant avec une égale dextérité pour le classique ou la gaudriole, il a, sans repos réglementaire, exécuté le maniement durant deux heures et cela tout seul [...].

Belle soirée ! Bonne soirée ! Sous l’uniforme ou l’habit noir, nos artistes français rayonnent toujours du même talent.

Cet article peut être mis en parallèle avec les propres commentaires d’Alphonse Catherine sur les concerts au front avec sa « troupe », et qui témoignent de l’implication et de la générosité de ces grands professionnels :

Quels acceuils [sic] ! quels publics !!! quelles salles !!!! de quoi écrire des volumes si c’était racontable – et quels souvenirs !! / quelle joie aussi aux retours, d’avoir pu contribuer d’idées de nos pauvres copains, hommes et officiers, tous là-bas, en lignes [51] !!

Vers une « institutionnalisation » des concerts

Quelques mois plus tard, des artistes émanant du monde de l’arrière et acheminés en train jusqu’à Châlons viennent à leur tour se produire dans les zones alentour, à Mourmelon-le-petit, Auve, Bergères-lès-Vertus, etc. : ainsi, le « théâtre des armées (civil) arrive en renfort avec ses jupons [52] ».

Bien que les documents manquent sur l’organisation et les programmes de ces nouveaux spectacles, on peut supposer, grâce aux photos prises par Alphonse Catherine [53], que les musiciens sur place et les interprètes venus de Paris ont pu participer ensemble à des séances.

Si les dates sont très rarement mentionnées, celle du 14 juillet 1916 pour la représentation à Mourmelon-le-Petit semble importante à plus d’un titre : outre son aspect symbolique, elle s’inscrit en effet dans la toute nouvelle collaboration de l’arrière à partir du 12 juillet 1916 avec l’envoi d’une troupe itinérante qui sillonnera les lignes de front au cours de l’été 1916. La présence d’Alphonse Séché, l’un des fondateurs du théâtre des armées, en compagnie du capitaine David Strohl [54] et d’Alphonse Catherine pourrait en évoquer le « coup d’envoi » dans le secteur de Châlons où sera inauguré aussi, peu de temps après, le premier théâtre démontable :

Le premier théâtre du front est exposé en juin 1916 dans la Cour des Invalides. Embarqué pour Châlons-sur-Marne, il est équipé dans un Bessonneau de l’escadrille 9/38 et inauguré par M. le Général GOURAUD, le 25 juillet 1916. / Il fait ensuite la tournée à Bar-Le-Duc, Combles, Rambéricourt-aux-Pots, Garand’heur […]. […] il repart vers les cantonnements et hôpitaux de l’Armée PETAIN [55].

Viendront alors se produire, entre autres, les acteurs Gabriel et Jean Signoret, le chanteur Félix Mayol et surtout des femmes dont Carlotta Zambelli, danseuse étoile à l’Opéra, des cantatrices de l’Opéra ou de l’Opéra-Comique – Melle Meunier, Judith Lasalle, Marguerite Herleroy, Renée Camia… – et des comédiennes, dont plusieurs de la Comédie-Française, Gabrielle Robinne, Elisabeth Nizan et même Sarah Bernhardt [56].

Les questions d’organisation et de logistique deviendront alors bien plus lourdes, les représentations auront tendance à « s’institutionnaliser » et à se généraliser partout sur le front.

Conclusion

Partis sur le front avec la ferme intention de participer à la guerre sur le terrain, les artistes de la « troupe de Châlons », comme d’autres artistes ailleurs sur le front, sont, au bout de quelques mois, sollicités pour leur savoir-faire et mettent finalement leurs compétences et leur talent en commun pour apporter aux Poilus, blessés ou combattants, de petits moments d’humanité, de réconfort et d’évasion.

Si la date du 9 février 1916 marque le premier spectacle du théâtre aux armées avec la venue d’artistes civils de la Comédie-Française à Crocq (près de Beauvais) [57], pour le concert du 10 février, l’initiative émane directement des artistes engagés dans le secteur de Châlons, ce qui simplifiera la logistique et permettra de réaliser toute une série de concerts très tôt, entre février et avril 1916. Ainsi, l’équipe autour d’Alphonse Catherine et de l’Ambulance russe, participe pleinement à la fondation du théâtre des armées et joue un rôle pionnier dans sa mise en œuvre :

Et voilà comment fin octobre 1918, sans parler des premiers essais de Châlons et Bar-le-Duc, les tournées artistiques du Théâtre du Front ont pu donner cinq mille huit-cent quatre-vingt-seize représentations devant environ quatre millions trente mille officiers et soldats [58].

Notons enfin que si la troupe initiale connaît de profonds changements au fil du temps – l’Ambulance russe est en effet affectée à la brigade russe au camp de Mailly en mai 1916, Alphonse Catherine part combattre en Orient en octobre 1916, José Delaquerrière est promu chef de musique dans un autre régiment en 1917… – la dynamique est néanmoins enclenchée et d’autres artistes ayant participé depuis le début à l’aventure (Boulnois, Hekking, G. Catherine, Franz…) ou nouveaux, continuent à perpétrer des concerts dans la région de Châlons jusqu’à la fin de l’année 1917 au moins, secondés dans certains cas par des civils [59].

Pour citer cet article

DOÉ DE MAINDREVILLE Florence, « De Paris à Châlons : l’aventure d’artistes de la capitale, engagés volontaires dans l’Ambulance russe », Actes du colloque Les institutions musicales à Paris et à Manchester pendant la Première Guerre mondiale (5-6 mars 2018), Conservatoire de Paris (CNSMDP), Opéra-Comique, Royal Northern College of Music (RNCM), Les Éditions du Conservatoire, 2021, https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/de-paris-chalons-laventure-dartistes-de-la-capitale-engages-volontaires-dans-lambulance-russe.

Notes

[1] Citons, en particulier :

- CATHERINE Alphonse, [Album de photographies, programmes et coupures de presse rassemblé par Alphonse Catherine], 1910-1918, ms. Bnf mus., Bp-162 (1910-1918). Consultable sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85969319.

- DELAQUERRIÈRE Louis Achille, [Album de photographies, lettres, cartes, programmes et coupures de presse rassemblé par Louis Achille Delaquerrière], 1856-1937, ms. Mis en ligne par DELAQUERRIÈRE RICHARDSON Liliane et consultable à l’adresse suivante : http://ir.lib.uwo.ca/delaquerriere_album/9.

- FRANZ Paul, [Album de programmes et coupures de presse rassemblé par Paul Franz], 1915-1917, ms. Bnf, Bibliothèque-musée de l’Opéra.

[2] Catherine Alphonse, « Et c’est la guerre », in Album…, op. cit., p. 32.

[3] Pour plus de détails, voir ISSERLIS Bernard, « Les Ambulances russes aux Armées françaises », in Gazette de l’ours Michka, la mascotte du corps expéditionnaire russe, n° 11, mai 2014, p. 3-8.

[4] « L’Œuvre de l’ambulance russe sur le front occidental », in Le Temps, 15 mars 1915, p. 3.

[5] « Encore un don superbe de la Russie à nos armées », in Le Petit Parisien, 6 sept. 1915, p. 2.

[6] Voir les cartes co-signées par des Russes et des Français, présentes dans l’album de Louis Delaquerrière (op. cit., p. 78).

[7] Selon CATHERINE Alphonse, « Et c’est la guerre », in Album…, op. cit., p. 32.

[8] ZADKINE Ossip, Le Maillet et le ciseau, souvenirs de ma vie, Paris, A. Michel, 1968 ; cité par ISSERLIS Bernard, « Les Ambulances russes aux Armées françaises », art. cit., p. 5.

[9] Date officielle, le 28 septembre 1915 mais certains, comme Alphonse Catherine, ne la rejoindront que le 16 novembre 1915. Notons qu’à partir du mois de mai 1916, l’Ambulance russe sera affectée à la brigade russe (Camp de Mailly, à côté de Châlons-sur-Marne).

[10] Pauzat, Rapport, nov. 1915 ; cité par ISSERLIS Bernard, « Les Ambulances russes aux Armées françaises », art. cit., p. 6.

[11] CATHERINE Alphonse, « Et c’est la guerre », in Album…, op. cit., p. 34.

[12] Ibid.

[13] Ibid., p. 33.

[14] ZADKINE Ossip, Le Maillet et le ciseau, op. cit. ; cité par ISSERLIS Bernard, « Les Ambulances russes aux Armées françaises », art. cit., p. 5.

[15] CATHERINE Alphonse, « Et c’est la guerre », in Album…, op. cit., p. 37.

[16] Peintre et décorateur français (1880-1964), prix de Rome en 1907.

[17] Peintre, caricaturiste, sculpteur, affichiste (1883-1941).

[18] Celle-ci est installée dans le Cirque de la ville. Voir GALLOIS Lionel, RESTIF Manonmani, Le front invisible, artistes et camoufleurs dans la Marne, 1914-1918, catalogue de l’exposition, Châlons-en-Champagne, AD Marne, 2008.

[19] À l’Opéra, A. Catherine (1868-1927) commence sa carrière comme chef de chant en 1901, poste qu’il occupe pendant treize ans, et dirige ponctuellement l’orchestre en tant que remplaçant à partir de 1905. Il est officiellement nommé chef d’orchestre de l’Opéra en 1914 (BROUSSON Jean-Jacques, « Chronique de Paris / un nouveau chef d’orchestre à l’Opéra », in Gil Blas, 2 janv. 1914, p. 1) et dirige Monna Vanna (Henry Février), Le Vieil Aigle (Raoul Gunsbourg), Thaïs (Jules Massenet) et Faust (Gounod), avant que la guerre n’éclate. Après la guerre, il dirigera l’orchestre de l’Opéra-comique. Parallèlement à ses activités à l’Opéra, Catherine se produira aussi comme chef d’orchestre à l’Étranger, notamment aux Pays-Bas puis, après la guerre, aux États-Unis.

[20] Le Poilu : Journal des Tranchées de Champagne (1914 et 1918) est imprimé à Châlons-sur-Marne. La collection est conservée à la bibliothèque municipale de Reims (cote Per Ch Fol 49). Notons que David Strohl créera aussi un autre journal de tranchée intitulé L’Horizon.

[21] Voir en particulier les concerts relatés dans la « Rubrique théâtrale », Le Poilu, 15 janv. 1915, p. 4 ; 1er fév. 1915, p. 3 ; 26 mai 1915, p. 4 ; 10 juin 1915, p. 4.

[22] Voir les lettres écrites pendant la guerre par Adam de Wieniawski (BnF, mus., Vm Bob-23691) et où son adresse à Châlons est indiquée.

[23] Ainsi, A. de Wieniawski (1876-1950), travaille avec d’Indy à la Schola cantorum puis avec Gédalge et Fauré au Conservatoire de Paris, côtoie des personnalités dont les sœurs Boulanger et fait jouer ses compositions dans la capitale française (par exemple, son premier poème symphonique The Song of Kamaralzaman est créé en 1910 par l’orchestre Lamoureux).

[24] Programme conservé aux AD de la Marne sous la cote Chp 16608.

[25] Il s’agit du grand séminaire, transformé en hôpital auxiliaire n° 6 durant le conflit, et qui accueillera environ cinq mille blessés.

[26] Voir le compte-rendu du concert : « A l’Hôpital Sainte-Croix », in Journal de la Marne, 28 décembre 1915, p. 2.

[27] Selon une note de Liliane Delaquerrière Richardson (Delaquerrière, Louis, Album…, op. cit., p. 74), José avait été appelé en 1914 et réformé pour incapacité physique suite à une fracture du tibia lors d’un exercice militaire en 1912. Il se présente alors comme engagé volontaire et est accepté dans l’Ambulance russe.

[28] Pseudonyme de René Renouard Larivière.

[29] Selon le programme du concert du 26 décembre 1915 (AD Marne, cote Chp 16608).

[30] La liste suivante a été établie à partir des informations fournies par A. Catherine (« Souvenirs de la 4e armée », in Album…, op. cit., p. 49) puis complétée en croisant diverses sources (programmes, coupures de presse, etc.).

[31] Notons que Joseph Boulnois est le seul de cette troupe à donner régulièrement de ses nouvelles dans la Gazette des classes de composition entre 1915 et 1918.

[32] Aucun renseignement n’a pu être trouvé sur Marchand, Pastorek, Villain et Verhulst en dehors des indications fournies par A. Catherine (« Souvenirs de la 4e armée », in Album…, op. cit., p.49) et des programmes de concert.

[33] Les activités d’Henry Février demeurent assez floues au début de la guerre : il aurait été envoyé au front en avril 1915, puis il est mentionné en 1916 en tant qu’infirmier (Gazette des classes de composition, fév. 1916, p. 15) et comme « artilleur dans la région de Reims » (« Musique et concerts / 1916 », in Album…, op. cit., p.). On sait en revanche qu’il a activement participé, à partir du 16 février 1917, au théâtre du front comme adjoint de Georges Scott et sous les ordres directs du Général Goigoux.

[34] Catherine Alphonse, « Souvenirs de la 4e armée », in Album…, op. cit., p. 49.

[35] Ibid., p. 50.

[36] Ibid., p. 49.

[37] Ibid., p. 52.

[38] Ces programmes se trouvent essentiellement dans les Albums de Louis Delaquerrière et de Paul Franz.

[39] DELAQUERRIÈRE Louis, Album…, op. cit., p. 90.

[40] Ibid., p. 80.

[41] Celles d’Henri Christiné, par exemple, souvent présentes dans les programmes de la troupe d’A. Catherine, sont très populaires un peu partout pendant la guerre.

[42] NADAUD Gustave (paroles), LIONNET Anatole (musique), Les trois Hussards : scène lyrique, Paris, Lemoine & fils, 1890.

[43] Voir notamment le premier concert donné le 26 décembre 1915 à l’hôpital Sainte-Croix.

[44] CHRISTINÉ Henri, Hardi les gars, Paris, Christiné, 1915.

[45] FÉVRIER Henry, « La lettre du petit Pierre à Papa Noël », in Chansons de la Woëvre, Paris, Heugel, 1916.

[46] LASSAILLY Émile, 1915… On les aura !, Paris, Maurel, 1915. Cette chanson est lancée « par le comique troupier Henri Vilbert dans la Scène du poilu de la Revue de guerre du chansonnier Rip au Théâtre du Palais-Royal […]. Elle est également reprise le 1er mai suivant lors d’une Matinée offerte au Trocadéro par des artistes de Paris aux soldats blessés, en présence du président de la République : une grande émotion se dégage lorsque le refrain est repris en chœur par six mille hommes revenus du front ». (PÉNET Martin, « Chansons de l’arrière et du front », in Entendre la guerre. Sons, musique et silence en 14-18, GÉTREAU Florence (dir.), Paris/Péronne, Gallimard/Historial de la Grande Guerre, 2014, p. 43).

[47] LAVEDAN Henri (paroles), BARBIROLLI Alfredo (musique), Le Credo patriotique, Paris, Emile Gallet, [1916].

[48] Sur cette question, voir BUCH Esteban et QUESNEY Cécile, « Les compositeurs et la guerre », in Entendre la guerre. Sons, musique et silence en 14-18, op. cit., p. 102. Et, dans cette même veine religieuse, mentionnons aussi l’hymne de Charles Peguy Aux morts pour la patrie !, mis en musique par Henry Février (Paris, Heugel, 1915) et interprété par la troupe de Catherine au concert du 26 décembre 1915.

[49] « Une belle soirée », in Le Poilu, mars 1916, p. 3.

[50] Voir par exemple « Citation », in Paris-Midi, 22 mars 1916 (DELAQUERRIÈRE Louis, Album…, op. cit., p. 80).

[51] CATHERINE Alphonse, « Souvenirs de la 4e armée », in Album…, op. cit., p. 49.

[52] Ibid., p. 60.

[53] Voir la photo (Ibid., p. 60) sur laquelle le violoniste Georges Catherine se tient aux côtés d’artistes venus spécialement de Paris.

[54] Voir la photo (ibid.).

[55] GRANET P., « Notice sur le "théâtre du front" », s.l.n.d., p. 15 (Bnf, Arts du spectacle, cote 8-Rf-82485-8).

[56] Tous les artistes cités apparaissent dans l’Album d’A. Catherine (ibid., p. 60-63).

[57] HARDIER Thierry, JAGIELSKI Jean-François, Oublier l’apocalypse ? Loisirs et distractions des combattants pendant la Grande Guerre, Paris, Imago, 2014, p. 95.

[58] GRANET P., « Notice sur le "théâtre du front" », art. cit., p. 18.

[59] Voir, notamment, les programmes conservés aux AD de la Marne ainsi que ceux qui sont compilés dans l’album de Paul Franz.