De l’invention en analyse musicale : repenser « l’analyse de compositeur » au Conservatoire de Paris à l’ombre des écrits de Jean-Jacques Nattiez

Actes de la journée d'hommage à Jean-Jacques Nattiez à l'occasion de ses 70 ans (12 novembre 2015, CNSMDP)

Dans son ouvrage Analyses et interprétations de la musique, Jean-Jacques Nattiez entend « examiner les différentes méthodes auxquelles peut recourir la musicologie d’aujourd’hui [1] » pour « décrire toutes les dimensions possibles [2] » du célèbre solo de cor anglais de Tristan et Isolde. Il se fixe ainsi pour but « la comparaison des principaux modèles d’analyse […] et la présentation critique des différentes exégèses que l’on peut proposer de ce solo [3]. » Cette ambitieuse entreprise de « musicologie générale » comme la nomme Nattiez s’apparente donc à une vaste cartographie des commentaires et modes d’approche d’une œuvre musicale : l’auteur, se plaçant de fait en surplomb, organise sa typologie sur l’opposition entre « analyses techniciennes » (également dénommée « analyses formalistes [4] », « analyses structurelles [5] », « analyses immanentes des structures [6] ») d’une part et « analyses exégétiques » d’autre part (qui traitent des « significations de l’œuvre [7] »). Cette première catégorisation est croisée avec la tripartition bien connue sur laquelle il fonde son travail [8], distinguant les approches de niveau « neutre », « esthésique » et « poïétique », qu’il ne me sera pas nécessaire de redéfinir.

L’entreprise impressionne assurément par son ampleur. A défaut d’en embrasser l’ensemble ici, c’est la première partie de l’ouvrage, celle consacrée aux « analyses techniciennes » qui servira de levier à ma réflexion aujourd’hui. On y trouve, réparties entre « analyses linéaires », « analyses de la forme » et « analyses paradigmatiques », les modèles ou pratiques analytiques que Nattiez rapporte au « niveau neutre » : analyses linéaires selon Schenker, Lerdhal, Bussière, Meyer ; analyses de la forme selon Leichtentritt, Lorenz, Chailley, Forte, et trois analyses paradigmatiques dont, pour finir, celle de l’auteur. Différents aspects conduisent d’ailleurs à penser que J.J. Nattiez voit dans cette première partie la composante essentielle de son ouvrage. Il valorise en effet dans ces méthodes d’analyse la capacité à « balayer la totalité de la partition, du début à la fin, en se concentrant sur les structures [9] », l’opposant à la pratique du « piochage [10] » des autres démarches. Il réaffirme ce point avec vigueur à de nombreuses reprises : les analyses autres que celles de niveau neutre ne peuvent s’attacher qu’à « certains aspects spécifiques de la matière musicale [11] ». Il poursuit : « l’objectif est de démontrer qu’il convient d’abord de se donner une analyse immanente […] aussi complète que possible [12]. » Il s’agit bien, autant que d’un examen critique des méthodes de la musicologie, d’une défense par Nattiez de sa propre conception (issue de Molino) dans ce qu’elle a de plus spécifique [13] : le « niveau neutre ». De plus, Nattiez avoue qu’une première version de son ouvrage affichait un « triomphalisme malséant [14]» à l’égard de l’analyse paradigmatique dont il est le principal artisan à la suite de N. Ruwet. S’il note que ses relecteurs l’ont conduit à corriger ce trait, la place réservée à cette méthode d’analyse dans l’ouvrage reste capitale, tant dans l’organisation du plan qui fait de sa méthode une catégorie à part entière face aux « analyses linéaires » et aux « analyses de la forme », que dans son déroulement qui la place de fait en dernière position des « analyses immanentes » : du danger d’être juge et partie [15]. Mais, surtout, le choix même du solo de cor anglais de Tristan comme support du projet témoigne de la hiérarchisation qu’il opère. Nattiez ne justifie ce choix que par sa relative « simplicité » censée favoriser l’entreprise comparatiste, et par son statut de chef d’œuvre. De toute évidence, l’argument principal manque. L’auteur aurait moins volontiers choisi le Canon perpetuus de L’Offrande musicale ou Diane Séléné de Fauré… À l’image des exemples canoniques que sont devenus Syrinx ou Density 21.5, le solo de cor anglais est le mieux à même de faire valoir à nouveau la pertinence de l’approche paradigmatique [16] : une monodie composée de nombreuses variantes de quelques motifs brefs et clairement différenciés. Le choix de l’objet d’étude n’a donc rien de fortuit : si celui-ci constitue le support de la comparaison, il est tout autant mis au service d’une autojustification.

Quoi qu’il en soit, ces différentes « analyses techniciennes » rassemblées par Nattiez témoignent clairement de sa conception de la discipline, défendue depuis plus de quarante ans. Il s’agit selon lui de dépasser l’empirisme, la partialité et le « piochage » de l’analyse « traditionnelle » pour favoriser des modèles analytiques explicitant leurs fondements méthodologiques, propres à rendre compte de l’ensemble de l’œuvre, s’appuyant sur « des règles précises permettant d’en contrôler le cheminement », condition nécessaire d’un savoir réfutable (ou falsifiable au sens de Karl Popper [17]) et possiblement cumulatif, au service d’un « accroissement de la connaissance [18] », selon le mot de Célestin Deliège.

L’invitation de Jean-Jacques Nattiez en ce jour au Conservatoire de Paris a quelque chose de paradoxal. En effet, depuis bientôt 70 ans qu’a été ouverte pour Olivier Messiaen la première classe d’analyse musicale dans cet établissement, ce que nous pratiquons sous cette appellation s’obstine, malgré l’influence évidente mais localisée de la pensée de Nattiez, à contrevenir avec application aux principes élémentaires que je viens de rappeler. Pour bien des sujets formés à l’analyse au Conservatoire de Paris, la lecture de Analyses et interprétations de la musique pourra ainsi générer une incompréhension manifeste voire un certain malaise, comme si l’on ouvrait une partition supposée connue par cœur pour y découvrir qu’à part quelques thèmes familiers et harmonies caractéristiques, l’ensemble de l’œuvre y aurait été réécrite : situation digne d’une nouvelle cosignée par E.A. Poe et J. L. Borges… S’il est plus que probable que le Conservatoire de Paris possède une tradition analytique propre – teintée évidemment de nombreuses nuances –, force est de constater que son étude n’en est encore qu’à ses débuts. Votre venue parmi nous, cher Jean-Jacques Nattiez, constitue donc une chance de la faire progresser. Les travaux sur Messiaen que j’ai menés avec Yves Balmer et Christopher Murray, révélant à grande échelle les liens entre analyse et emprunt dans ses techniques de composition, ainsi que mon expérience d’enseignant aux côtés de Michaël Levinas me serviront de premiers fondements pour m’engager aujourd’hui sur cette voie.

L’analyse de compositeur : aberration ? survivance ?

On pourrait, pour un temps tout au moins, au vu de ceux et celles qui l’ont nourrie (de Messiaen à Levinas, pour ne citer que les professeurs n’étant plus en activité), constater que la pratique analytique propre du Conservatoire peut être rapprochée de ce que l’on nomme parfois « l’analyse de compositeur ». (« Analyse du Conservatoire de Paris », « analyse de compositeur » : on voit bien ce que ces termes ont de schématique et à quel point on s’attaque à des impensés.) Si ce continent de l’analyse musicale a totalement disparu de la cartographie analytique de AIM, il avait cependant droit de cité – pour trois pages – dans Musicologie générale et sémiologie (ouvrage publié en 1987), où elle est répertoriée comme une certaine catégorie du discours analytique, et passe pour une sorte de terra incognita aux mœurs étranges. J.J. Nattiez y cite rapidement quelques exemples emblématiques : Berg sur la Rêverie de Schumann, Pousseur sur les Dichterliebe, Messiaen et Debussy sur le Sacre, Boulez sur l’ « Etude pour les quartes », Stockhausen sur le Quatuor op. 28 de Webern. Qu’en dit Jean-Jacques Nattiez ? Tout d’abord que les compositeurs semblent y parler d’abord d’eux-mêmes : Berg voyant dans un membre de phrase la variation d’un seul intervalle, Pousseur qualifiant la disposition d’une dissonance chez Schumann de « littéralement webernienne », Guy Reibel traitant les agrégats harmoniques de Debussy comme des « objets musicaux » au sens de Schaeffer. Pour Nattiez, le compositeur cherche donc par l’analyse à « s’inscrire dans une filiation historique donnée [19] » : « sans nécessairement le vouloir, il nous montre comment, dans l’atelier privé du compositeur, une musique d’un style totalement différent peut subir une alchimie aberrante et merveilleuse, pourtant à l’origine des œuvres d’aujourd’hui [20]. » Le lecteur désireux de comprendre cette alchimie créatrice restera sur sa faim. Nattiez conclut même, d’une manière apparemment contradictoire, que ces analyses sont, pour le musicologue, « un témoignage sur la perception intéressée des œuvres par les créateurs d’aujourd’hui, donc un document pour l’étude de la perception musicale [21] ». Nattiez enferme donc « l’analyse de compositeur » dans sa propre subjectivité : celle d’une « aberration » excusable produite par un artiste dont l’œil est irrémédiablement déformé par ses propres obsessions. Et de citer le célèbre couplet de Pierre Boulez sur « l’analyse fausse » : « Je préfère que quelqu’un m’analyse quatre mesures d’une œuvre, quatre mesures seulement, du moment qu’il en tire quelque chose pour l’avenir. Et là, je peux voir quel est son pouvoir d’imagination. S’il ne met rien dans l’investigation, il pourra analyser trois ans de musique, il n’en restera rien. Je voudrais qu’en tant que compositeur, il voie quelque chose dans cette musique, même si c’est faux par rapport à l’original [22]. »

« Piochage » de quatre mesures, subjectivité radicale, alchimie et imagination en lieu et place de l’explicitation des procédures : nous sommes bien là en contradiction totale avec les principes défendus par Nattiez pour fonder une analyse musicologique.

Pour éclairer le point de vue de Jean-Jacques Nattiez, il n’est pas inutile de replacer l’extrait de MGS consacré à « l’analyse de compositeur » dans son cadre d’origine : un article intitulé « La relation oblique entre le musicologue et le compositeur » publié en 1985 [23]. L’auteur n’y conteste nullement la capacité ou la légitimité de l’artiste à mener sa propre recherche analytique, mais il entend néanmoins distinguer nettement la recherche du musicologue en tant que « recherche scientifique », et la « recherche du compositeur ». Selon lui, le discours scientifique sur la musique cherche à « rendre compte [24] » d’un objet d’étude, et le musicologue doit « exhiber et décrire des systèmes musicaux [25] ». Cette démarche serait donc par essence « tournée vers le passé [26] ». Le compositeur, quant à lui, serait uniquement tourné vers l’avenir : « nous avons affaire à des discours qui assoient leur légitimité sur des jugements de valeur considérés comme justes et des paris sur l’avenir de la musique [27]. » Alors que semblent se dessiner les contours d’une confrontation nette voire irréductible, une précision s’impose toutefois : l’approche « formalisée », ou « scientifique » de l’analyse musicale fait certes depuis longtemps l’objet de critiques, plus ou moins pertinentes, que Nattiez a d’ailleurs souvent intégrées à son discours. Il ne s’agit pas ici de rejouer pour ma génération ces confrontations typiques des années 1980 et 90 – pour ce qui est du monde francophone [28]. Il va nous falloir tenter de dépasser cette opposition première.

Si Nattiez n’accorde pas plus d’attention à ce qu’il nomme « l’analyse de compositeur », c’est bien parce qu’il a fondé dès l’origine sa démarche en opposition à ce modèle, principalement symbolisé dans la France des années 1950 et 1960 par Olivier Messiaen et Jacques Chailley, régnant respectivement sur le Conservatoire et la Sorbonne, auxquels il faut ajouter René Leibowitz et Nadia Boulanger, comme le note Rémy Campos dans son étude pionnière intitulée « L’analyse musicale en France au XXe siècle [29]. » Campos y oppose clairement les deux approches comme deux moments historiques : « faire science » pour l’analyse, c’est, sous l’influence du monde universitaire germanique et anglo-saxon notamment, et à partir de la base arrière que constituent les sciences humaines, dépasser « l’idiosyncrasie » du créateur et la « transmission d’atelier du maître à l’apprenti [30]. » L’analyse de compositeur, pour Campos, immanquablement teintée d’académisme, y est présentée comme un ancêtre pré-scientifique des analyses formalisées : tout juste mentionne-t-il en conclusion de son étude que malgré le développement de celles-ci « les vieilles pratiques ne disparurent pas pour autant », notamment « l’analyse pratiquée dans les classes de composition dans une continuité directe avec les usages artisanaux séculaires [31] ». L’histoire de l’analyse au XXe siècle en France serait donc celle de la naissance d’une discipline, de son institutionnalisation et de son autonomisation : entendons par là autonomisation à l’égard de la figure du compositeur, autonomisation à l’égard de la création et de ses aléas, pour s’orienter vers un savoir méthodologiquement et scientifiquement fondé. « L’analyse de compositeur du Conservatoire » ne serait-elle donc qu’une survivance ?

Face au prestige scientifique des méthodologies d’analyses formalisées, développées et diffusées par l’écrit, l’analyse du Conservatoire peut facilement apparaître comme une zone grise, enfermée dans l’oralité des quatre murs d’une salle de classe, perpétuée par des témoignages non exempts d’hagiographie, et peu soucieuse de s’expliquer. L’une des difficultés principales pour son approche tient donc à sa volatilité : même les analyses contenues dans les volumineux tomes du Traité de Messiaen ne peuvent à cet égard être considérées que comme des traces à manier avec la plus grande prudence [32]. D’où la nécessité de reposer cette question simple : que fait le compositeur quand il analyse une œuvre (et notamment face à ses élèves du Conservatoire de Paris, que ceux-ci soient eux-mêmes compositeurs, interprètes ou musicologues ?). Je répondrais : il pose un discours sur l’œuvre et, ainsi, pose un discours sur la composition. Il cherche à comprendre ce qu’est la composition face à une œuvre existante. (Où l’apprendrait-il ailleurs ?) Le compositeur est donc nécessairement face à des modèles. (Sinon pourquoi connaître l’œuvre des autres ?) Il observe ce qu’est la composition musicale dans des œuvres qu’il choisit comme modèles, qu’il se choisit comme modèles – terme qu’il faut prendre ici au sens le plus large. Il ne s’agit pas, à l’origine, de porter sur une œuvre un discours teinté d’a priori personnels comme le pensait Nattiez, mais de chercher à comprendre et à apprendre quelque chose de ce qu’est la composition dans des modèles choisis. Il va nous falloir maintenant explorer plus concrètement cette voie, avant de revenir aux modèles analytiques proposés par Nattiez pour les observer d’un œil nouveau.

Le compositeur analyste face à ses modèles : filtrage et alchimie

Rappelons-nous ce texte de Schönberg :

De Mozart j’ai appris :

1. L’art des phrases de longueurs inégales.

2. La coordination d’éléments hétérogènes en une même unité thématique.

3. L’émancipation du nombre pair de mesures dans la construction d’un thème et de ses composants.

4. L’art de créer des idées secondaires.

5. L’art de l’introduction et de la transition [33].

Qu’est-ce, sinon de l’analyse ? Schönberg propose des axes d’analyse pour la musique de Mozart (analyser par exemple la création « d’idées secondaires » dans ses œuvres) tout autant qu’il montre ce que l’on peut retenir de Mozart, ce qu’il a gardé de Mozart. L’analyse est ici choix, dissociation. Elle ne fait pas qu’observer des caractéristiques de l’œuvre : elle propose plus ou moins implicitement ce qui peut être conservé pour une autre œuvre, un autre compositeur, un autre style. Un compositeur se distingue bien par les modèles qu’il se choisit (comprenons à nouveau ce terme au sens le plus général possible), par ce qu’il en prend mais aussi ce qu’il en laisse. Cette question est au cœur de l’analyse : tout autant qu’il construit une certaine compréhension de ce qu’est la composition, le compositeur analyste, plus ou moins explicitement, montre ce qu’on peut retenir d’un modèle. Schönberg n’a pas retenu de Mozart l’art d’utiliser le ton de la sous-dominante dans une architecture tonale vaste, ou celui d’associer contrepoint et style galant dans une même exposition de sonate. L’analyse du modèle est donc nécessairement un filtrage [34]. Prendre une œuvre comme modèle sans la copier complètement suppose ainsi que ses qualités peuvent être transférables et dissociables. En ce sens, l’analyse est consubstantielle à l’idée même d’invention, voire de modernité : elle est une démarche par laquelle, pour déformer le mot de Barthes, on se donne la possibilité de choisir (plus ou moins consciemment) ce qu’on veut et ce qu’on ne veut pas recommencer [35]. Nous approchons de « l’alchimie aberrante et merveilleuse » au seuil de laquelle Nattiez s’était arrêté.

Ce qui m’intéresse dans les œuvres que j’ai beaucoup dirigées mais que j’ai laissées reposer pendant quelques années, c’est de vérifier certaines choses ou encore de prendre beaucoup de plaisir, comme quand je dirige la Symphonie de psaumes, de Stravinsky. Vers la fin de cette œuvre, j’aime énormément un passage qui évoque les orgues à bouche japonais. Je me dis que je n’ai pas encore utilisé ce type de sonorité, mais que cela viendra probablement. J’emmagasine ; voilà ce qui m’intéresse quand je dirige : emmagasiner quelque chose, et m’en resservir plus tard, mais de façon méconnaissable. Dans Rituel, par exemple, je me sers d’une cellule rythmique employée par Stravinsky dans sa Symphonie pour instruments à vent [sic], mais personne ne peut deviner que c’est emprunté à Stravinsky. J’aime beaucoup les influences par filtrage : la combinaison chimique avec ce que vous prenez fait que le résultat est complètement différent de la source. Mais les sources sont toujours là. Avec les compositeurs plus jeunes, c’est la même chose. Quand je dirige les œuvres que vous avez mentionnées, de Dalbavie ou de Manoury en particulier, je me dis : il a pensé à ça, très bien, je le note et cela reste en moi. C’est un magasin, ou plutôt un réfrigérateur, car les choses ne se détériorent pas, elles restent en attente [36].

Schönberg, face à Mozart, s’attachait à dégager des lois d’organisation : ce qui peut être retenu chez Mozart, et, partant, ce que son analyse mettra en valeur, ce sont des principes structurels, présupposant la pérennité de notions telles que « phrase », « unité thématique », « idées secondaires », « transition ». Pierre Boulez, dans ce texte, propose étonnamment de « retenir », de « filtrer » également des éléments plus concrets : un type de sonorité, une cellule rythmique. L’opposition apparente recouvre pourtant la continuité d’une méthode : il s’agit toujours de filtrer ce qu’on peut garder d’un modèle choisi, à l’aide d’outils d’analyse de nature différente. Quelques exemples précis tirés de l’enseignement du Conservatoire vont maintenant permettre d’approfondir cette proposition.

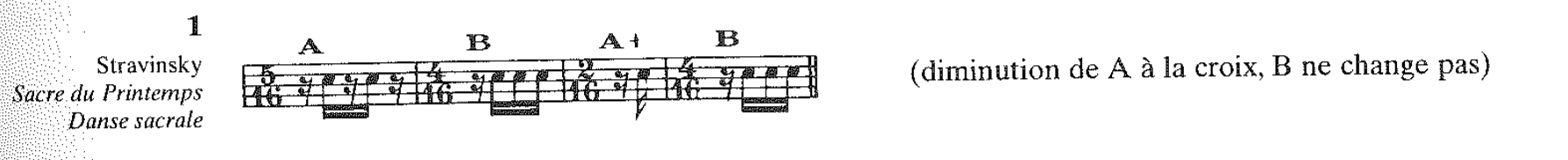

Fig. 1 : Olivier Messiaen, Technique de mon langage musical, exemple 1.

Voici l’un des exemples les plus emblématique de « l’analyse de compositeur ». Quelle est la démarche de Messiaen ici ? Prélevant un objet sous l’angle uniquement rythmique, il ne se réfère pas pour en rendre compte à une conception identifiée de la composition [37], mais invente une loi. Face à l’interrogation originelle « qu’est-ce que c’est ? », Messiaen propose une certaine vision de la composition, élargit la conception de ce que peut être la composition musicale en proposant un principe d’organisation, une loi génératrice : l’alternance de cellules rythmiques évolutives et d’autres stables. Ce principe vise à expliquer l’objet, mais il étend par là même la conception de ce qu’est la composition. Il propose face à l’objet une loi qui en fait un potentiel : cette loi inventée, Messiaen l’utilisera, on le sait, dans sa propre musique pour l’appliquer à d’autres objets rythmiques dont il écrira les transformations coordonnées et orientées dans le temps, les « personnages rythmiques ». Messiaen aurait ainsi pu écrire : « De Strawinsky, j’ai appris l’organisation d’une dialectique entre cellules rythmiques constantes et évolutives. » Il préfèrera dire : « Je ne sais pas si Strawinsky lui-même s’est rendu compte de la grande innovation rythmique du Sacre que j’ai nommée « les personnages rythmiques [38] ». » L’outil analytique lui sert donc en réalité de filtre entre le modèle et l’œuvre à faire.

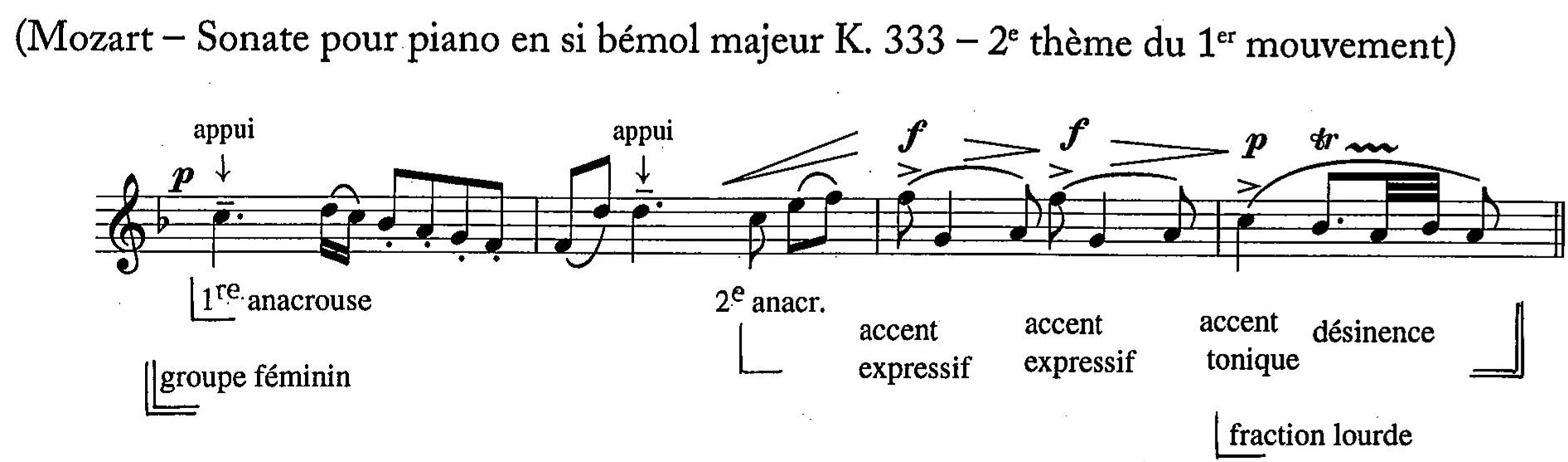

Les liens entre procédures analytiques et implications compositionnelles ne sont pas toujours aussi clairement affirmés chez Messiaen, loin de là. Voici par exemple un thème d’une Sonate de Mozart (K. 333) analysée dans le Traité [39].

Fig. 2 : Olivier Messiaen, Traité de rythme de couleur et d’ornithologie, tome IV, p. 139.

Plusieurs commentateurs n’ont pas manqué de relever les traces des méthodes de d’Indy dans les outils analytiques de Messiaen, spécialement dans le domaine mélodique : en voici un cas représentatif. Nous sommes bien loin d’une analyse « prospective » ou « aberrante » où le compositeur chercherait à inventer ses outils. Cependant, cette analyse est bien un discours sur la composition : elle montre la manière dont une mélodie peut être organisée en une imbrication travaillée d’anacrouses, accents et désinences, plus ici qu’en cellules mélodiques par exemple. Quelles implications en tirer ? Messiaen n’en dit rien puisqu’il ne semble faire dans ce passage du Traité que des listes de mélodies mozartiennes remarquables proposées à l’observation (Campos qualifie ces passages du Traité de « recueil de lieux communs [40] »). C’est donc à nous-mêmes de nous mettre en chasse.

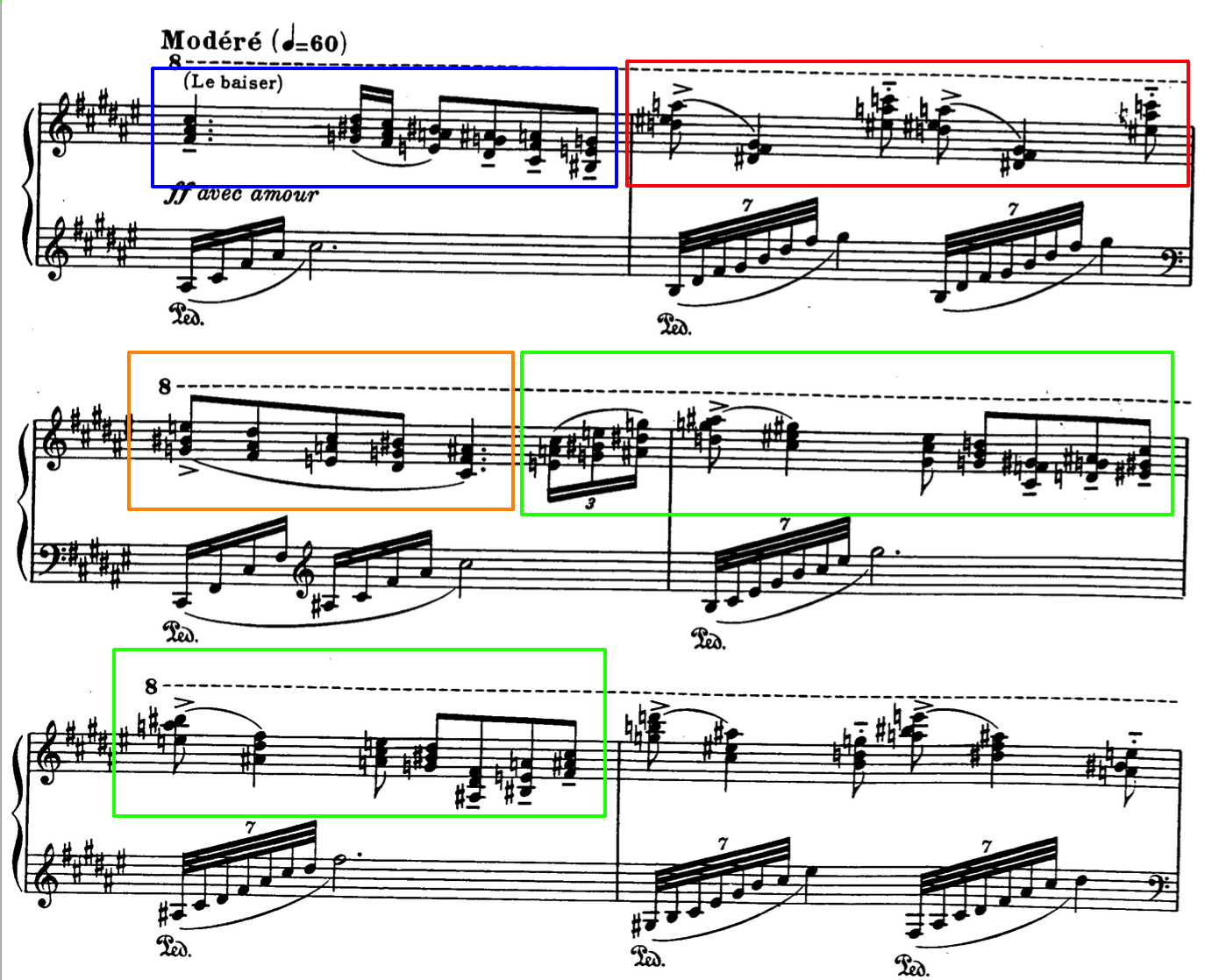

Fig. 3 : Olivier Messiaen, extrait du « Baiser de l’Enfant-Jésus » (extrait des Vingt Regards sur l’Enfant Jésus).

Relisons Boulez face à cet exemple : « Dans Rituel, par exemple, je me sers d’une cellule rythmique employée par Stravinsky dans sa Symphonie pour instruments à vent [sic], mais personne ne peut deviner que c’est emprunté à Stravinsky. J’aime beaucoup les influences par filtrage : la combinaison chimique avec ce que vous prenez fait que le résultat est complètement différent de la source. Mais les sources sont toujours là. » L’outil « anacrouse-accent-désinence » a bien une implication compositionnelle : il sert de filtre à la transformation d’un emprunt à Mozart par Messiaen. Les intervalles sont modifiés, mais l’organisation de l’accentuation mélodique est conservée et même amplifiée.

Je pourrais dans la même veine citer Betsy Jolas, qui fut professeur d’analyse au Conservatoire entre 1974 et 1991 : « Je n’ai pas peur de prendre mes sources dans des œuvres que j’admire, et je suis peut-être l’un des rares compositeurs à le faire de façon si constante, je l’avoue. Ma musique puise dans quantité de musiques de toutes les époques, mais en général personne ne le remarque car je ne fais pas de citations. J’essaie, du reste, d’enseigner à mes élèves de composition que l’on peut apprendre énormément d’une simple mesure de Haydn ou de Janaček [41]. »

Contrairement à ce qu’affirmait J.J. Nattiez, l’analyse de compositeur n’est pas qu’un « document pour l’étude de la perception musicale ». Elle est avant tout un outil essentiel de la création, et partant pour la connaissance que l’on peut en avoir. L’analyse fait naître des conceptions de ce qu’est la composition, de ses réalités multiples et infinies qui ne se limitent pas au traçage de la « cohérence » par un ensemble de règles préconçues. Elle constitue un filtre de compréhension, et en cela, elle est l’antidote à la copie et le début de l’interprétation : elle est un outil pour, selon le mot de Barthes à nouveau, « translater l’œuvre ancienne ».

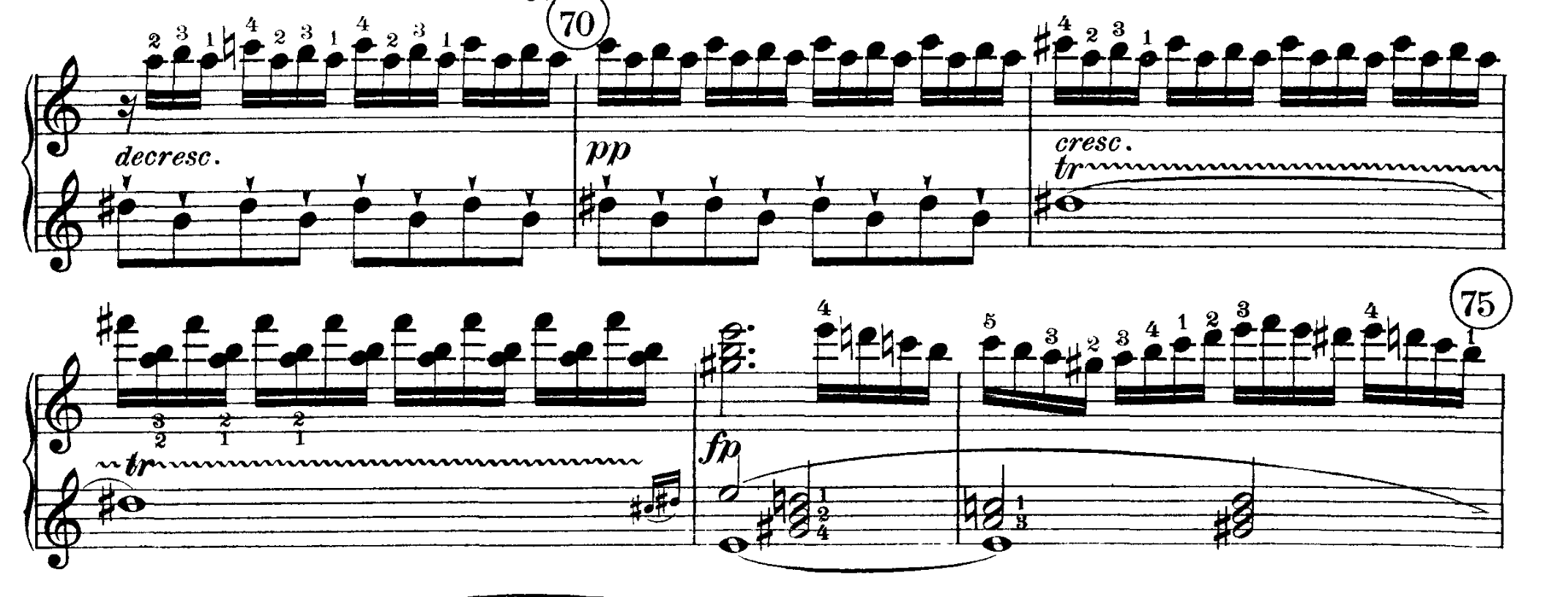

Quand Michaël Levinas voyait dans ce passage de la Sonate Waldstein, non seulement l’aboutissement du second thème, procédant par monnayage progressif, ou le basculement d’une neuvième mineure à une neuvième majeure, mais aussi la manière dont « l’accélération maximum, par le trille, confine à l’immobilité » (« un freinage par l’accélération [42] »), il proposait d’entendre dans cette œuvre et de retenir d’elle non une loi d’organisation ou un objet traçable par l’écrit, mais un paradoxe acoustique créé par une interaction de l’écriture et de l’instrument dont aucun outil d’analyse identifié (c’est-à-dire aucune conception commune de ce que peut être la composition) ne permettait de rendre compte. S’agit-il seulement d’un « pari sur l’avenir de la musique ? » pour reprendre le terme de Nattiez ? Ce serait beaucoup dire : si le souvenir du Continuum de Ligeti est présent en filigrane (cette œuvre a bientôt 50 ans), cette lecture de Beethoven témoigne de la volonté de toute une époque de mettre au premier plan de l’écoute et de l’écriture musicales des phénomènes perceptifs particuliers, présents dans toutes sortes d’œuvres existantes, et points aveugles des constructions théoriques des générations précédentes.

Fig. 4 : L. van Beethoven, Sonate « Waldstein », premier mouvement, mes. 70 à 75.

L’étude de ces quelques exemples nous rappelle que pour « l’analyse pratiquée par les compositeurs au Conservatoire », « l’aberration géniale » n’est pas forcément la règle. Comment sinon pourrait-elle faire œuvre pédagogique ? Le compositeur professeur d’analyse transmet bien évidemment aussi des conceptions établies, connues, partagées, de la composition musicale, qu’il va, souhaitons-le, chercher à préciser, à interroger, à approfondir. Il est bien évidemment quantité de domaines dans lesquels ses outils de lecture sont hérités, voire datés. Ils correspondent à des héritages traçables dans son propre travail de compositeur (voir par exemple, pour des cas extrêmes, les analyses formelles de Messiaen) ou tout simplement témoignent d’une volonté de caractériser certaines conceptions historiques de la composition qui lui semblent être des fondements essentiels du savoir dans ce domaine, dont il peut être retenu certains aspects, ou qui doivent être étudiées de manière pertinente pour montrer qu’elles ne vont pas de soi et qu’il peut en exister d’autres [43]. Le compositeur analyste ne peut donc être réduit à un prophète « pariant sur l’avenir de la musique » selon l’expression de Nattiez. La portée de son travail est autre. Ainsi, de l’examen de ces trop brefs exemples, je fais ressortir un complexe de trois questions essentielles et profondément liées, fondamentales pour l’analyse musicale : Qu’est-ce que c’est ? Quelle compréhension en découle de ce que peut être la composition ? Que peut-on retenir de ce modèle ? De Messiaen à Levinas, les implications créatrices du discours analytiques sont pourtant restées majoritairement implicites [44], au point de rendre souvent leur discours énigmatique ou mal compris. Ce qui paraissait n’être qu’un discours sur les œuvres (qu’est-ce que c’est ?) répondait en réalité également aux questions : quelle compréhension ai-je de ce que peut être la composition ? et que peut-on retenir (et bien souvent que puis-je ou qu’ai-je pu concrètement retenir moi-même) de ce modèle ? Et les élèves pouvaient d’ailleurs apprendre autant des réponses données que de la capacité à s’interroger… L’examen des implications de ces trois questions est évidemment bien trop vaste pour être tenté ici, mais celles-ci vont cependant continuer à accompagner ma réflexion.

Analyses formalisées, « principes transcendants » et implications compositionnelles

Revenant vers les méthodes d’analyses exposées par Nattiez dans AIM, il convient à présent de les interroger à nouveaux frais. Peut-on considérer ces méthodes comme des outils descriptifs dépourvus d’implications créatrices [45] ? Dès 1970, dans le cinquième numéro de Musique en jeu, François-Bernard Mâche, à la suite d’analyses d’œuvres de Bach, Monteverdi et Varèse inspirées des méthodes de la linguistique structurale, donnait une réponse parfaitement claire : « L’analyse structurale, en attirant l’attention sur les systèmes fonctionnels de la part linguistique en musique, est peut-être susceptible de favoriser l’apparition de nouveaux systèmes. Ce serait une belle confirmation qu’elle parvienne, comme les autres spéculations musicales historiques, à la fois à justifier autrement les œuvres existantes et à en susciter de nouvelles : ce n’est encore qu’un espoir, que cet article ne prétend évidemment pas autoriser à lui seul, et dont mes œuvres n’apportent qu’un début d’illustration [46]. » Dès les premières heures du projet sémiologique, où l’espoir était grand de forger des outils de description universels pour « rendre compte du fonctionnement intrinsèque d’un corpus musical donné [47] », un créateur rappelle à qui veut bien l’entendre qu’on compose (aussi) avec des manières de penser. Selon Nattiez, le travail du musicologue « ne fournira pas de modèles pour la composition, mais servira d’exemples au compositeur, ce qui est très différent [48]. » Outre qu’il laisse au lecteur le soin de distinguer ce que peuvent précisément recouvrir ces deux termes, peut-on croire soutenable cette distinction après les différents cas qui viennent d’être évoqués ?

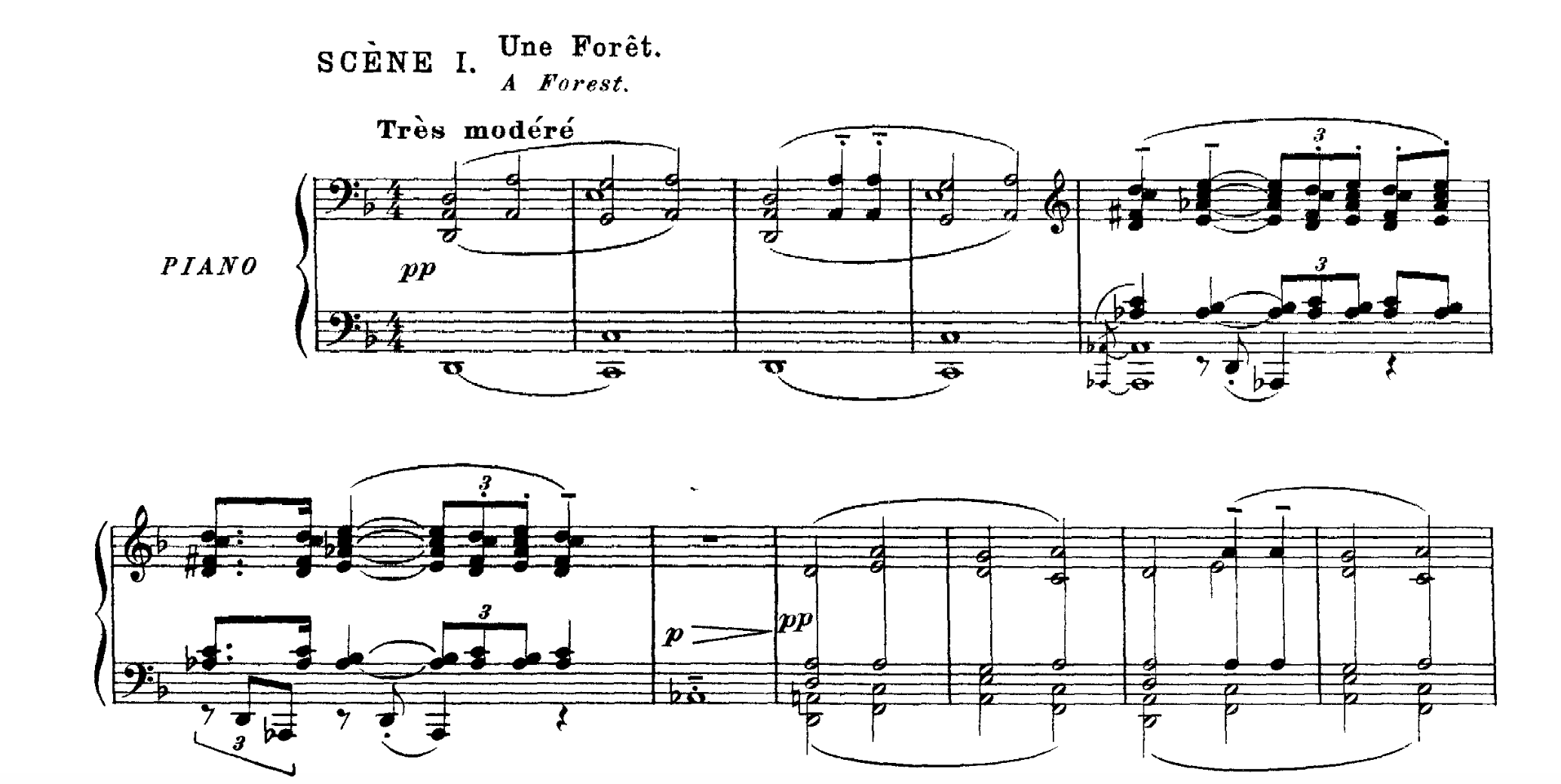

Passées les utopies premières, Nattiez a bien précisé que les analyses de niveau neutre ne supposaient nullement une neutralité de l’analyste [49]. Pour lui, chaque modèle analytique prend appui sur ce qu’il nomme des « principes transcendants [50] » : « il s’agit des raisons pour lesquelles le musicologue considère comme essentiel tel ou tel aspect d’une œuvre, d’un style, de toute espèce de fait musical, et qui doit gouverner l’analyse. » Cette appellation, si elle a probablement été formée par opposition à l’idée d’une « analyse immanente » (Nattiez parle d’ailleurs plus simplement de « principes sous-jacents [51] »), laisse tout de même imaginer que l’on s’attaquerait à des pré-conceptions esthétiques ou philosophiques complexes. Dans MGS, Nattiez propose ainsi une comparaison critique de différentes analyses harmoniques du tout début de Pelléas et Mélisande, qui va justement s’intéresser aux « principes transcendants » de chaque analyse.

Fig. 5 : Claude Debussy, Pelléas et Mélisande, début.

Pour Leibowitz (1971), les « mesures initiales » sont en ré mineur. Mais qu’est-ce qui permet de déterminer le mode ? La première quinte est sans tierce ; on ne peut invoquer le si bémol qui appartient à la gamme par tons des mesures 5 et 6. De plus, le fa dièse de la mesure 5 nie le mode mineur et le la bémol est une altération de la dominante de cette tonalité.

Du pont de vue des degrés, Leibowitz propose pour les deux premières mesures : I-VII-V. Il ne considère pas la conduite horizontale des voix, et intègre toutes les notes à l’analyse harmonique. À la mesure 9, changement de critère : le ré (que l’on pourrait considérer comme une quarte ajoutée à l’accord la-(do)-mi-sol est expliqué comme une note de passage entre mi et do. Il tient alors compte du mouvement mélodique.

Leibowitz voit encore des fonctions tonales précises aux mesures quatre et cinq : le pas de basse la bécarre-ré bécarre aux bassons et aux violoncelles assurerait la progression V-I. Mais il ne s’agit là que de parties intermédiaires : les notes les plus graves de l’enchaînement (do bécarre-la bémol) sont confiées aux contrebasses. Et peut-on affirmer, comme il le fait, que le premier accord de la mesure cinq est un accord de septième avec quinte diminuée ? Il semble confondre la fonction de l’accord et sa structure. Peut-on parler d’un accord de septième de dominante intermédiaire sur le premier degré ? Si l’on veut y voir une dominante secondaire, il faut attendre la mesure douze pour trouver un quatrième degré [52].

Constatant les apories de l’analyse harmonique de Leibowitz, ou tout au moins ses partis pris, Nattiez note que « Leibowitz est en position perceptive par rapport à son objet » et « y sélectionne un certain nombre de traits. » Pour lui, cette focalisation sur certains aspects se fait en fonction de la « poïétique » de l’auteur, c’est-à-dire de sa démarche propre. Très bien, nous le suivons sur cette piste, mais l’on se demande alors pourquoi aucun lien n’est fait avec « l’analyse de compositeur » dont il est question quelques pages après et dont on se souvient que Nattiez y voyait des information sur l’étude de la « perception musicale [53] ». (Même si Nattiez ne considère probablement pas Leibowitz comme un compositeur, c’est bien ainsi que lui-même se pense !) Mais la surprise est grande ensuite. Pour Nattiez, il y a derrière l’analyse de Leibowitz « un projet philosophique que l’ensemble de son texte permet de reconstituer : pour lui (Leibowitz), Pelléas obéit, à tous les niveaux, à une dialectique de la réalité et de l’irréalité. On peut ainsi expliquer que les degrés soient précis et les fonctions harmoniques inhabituelles, qu’un passage repose sur la gamme par tons tout en étant rattaché en ré mineur, etc. [54] ». Le raccourci est pour le moins rapide… Un usage inconsistant du chiffrage harmonique peut-il être une esthétique ? On aurait plutôt aimé comprendre que l’outil du chiffrage véhicule et perpétue certaines conceptions de ce que peut être l’organisation harmonique d’une œuvre ; que sa double nature descriptive et prescriptive a pu donner l’illusion de sa validité pour tout une partie du répertoire du XXe siècle [55] ; que la manière dont Leibowitz l’emploie l’oblige donc à lire Debussy selon des conceptions trop limitées de ce que peut être l’organisation harmonique ; que Leibowitz se retrouve dépourvu car manifestement passé directement dans son parcours personnel d’une conception assez sommaire de l’harmonie à une technique dodécaphonique qui, dans ce qu’il en transmet, ne construit pas d’outil théorique pour ce paramètre, etc. Les voici, les « principes transcendants » de Leibowitz et des outils qu’il emploie. L’analyse de Leibowitz serait donc une sorte d’analyse de compositeur qui manque sa cible (disons une analyse ratée de compositeur, et non l’inverse !) : la seule conception de la composition musicale que dégagent ses outils serait que Debussy emploie une sorte de système tonal « gauchi [56] ».

À la lumière de cet exemple, on comprend qu’il convient donc de s’interroger plus précisément, plus concrètement, plus méthodiquement, sur les conceptions de la composition que véhiculent implicitement les modèles et outils analytiques. En effet, ces modèles, tels qu’ils sont présentés dans AIM, ne sont pas seulement des outils, des méthodologies issues de théories de l’analyse : ce sont bel et bien des théories de l’œuvre, des postulats sur la musique elle-même, sur ce que peut être la composition. L’analyse prolongationnelle de Meyer suppose qu’une ligne mélodique a la capacité à créer des attentes et à les accomplir, notamment par des mouvements disjoints suivis de leur « remplissage ». Les outils d’analyse auront vocation à vérifier dans l’œuvre ce principe de composition. L’analyse paradigmatique suppose que l’œuvre est constituée de répétitions et variations traçables par l’écrit d’entités graphiques distinctes situées sur un seul plan de déroulement (monodique ou homophonique). Là encore, l’outil d’analyse permettra de vérifier en quoi l’œuvre se conforme à cette conception de la composition. L’analyse motivique de Réti (d’ailleurs absente de AIM, tout comme la set-theory) suppose que l’œuvre est composée par déductions à partir d’une cellule mélodique génératrice. L’analyse prosodique de Deliège et Labussière, dans la continuité de d’Indy et de Messiaen, qu’une ligne mélodique est organisée en arsis et thesis imbriquées à différentes échelles, etc. On voit là qu’il n’y a guère de transcendance, mais des principes de composition très concrets, et souvent fort simples. L’analyse ne peut pas se le cacher : même quand elle se pense descriptive ou immanente, même quand elle emploie des outils éprouvés ou, pire, qu’elle imagine universels, elle véhicule des conceptions particulières de ce que peut être la composition. Ceci appelle donc une critique portée depuis longtemps contre les analyses formalisées : elles risqueraient de ne prouver qu’elles-mêmes, dans un mouvement tautologique. Personnellement, je formulerais ceci un peu différemment : le risque est de donner la réponse avant de poser la question, et qui plus est de l’obtenir, pour ainsi dire, par procuration. Bien sûr, il restera le chemin qui mène à cette réponse, le travail que suppose cette méthode, cette question-réponse posée sur l’œuvre, et les nuances multiples de la réponse, dont l’analyste peut évidemment tirer profit. Encore faut-il qu’il ne se méprenne pas sur ce qu’il fait.

Jean-Jacques Nattiez n’ignore pas les possibles implications normatives des analyses formalisées : dans MGS, il ne les signale toutefois qu’en passant et d’une manière très générale, comme une tentation inévitable de toute entreprise théorique [57]. À plus forte raison n’envisage-t-il pas ce problème en lien avec ce que peuvent être les représentations de la composition musicale. L’article de 1985 s’y attarde plus longuement : il y répond notamment à Célestin Deliège qui s’est souvent inquiété de cette question. Deliège note par exemple que Schenker « n’a jamais eu conscience d’écrire une vraie théorie descriptive, et de fait ses prescriptions et descriptions conservent une perspective normative. Conservateur dans l’âme, il croyait faire œuvre pédagogique utile en conduisant l’étudiant en composition à écrire dans la syntaxe et le style de Brahms [58] ». La proposition de Schenker est donc bien une « analyse de compositeur », simplement un peu moins « aberrante » ou « alchimique » que d’autres [59]… Plus généralement, pour Deliège, le fait que « les pédagogies de l’analyse musicale mènent à renforcer des blocages dans la création est un danger pour la vitalité des arts qui ne peut être passé sous silence ». Pour Nattiez, ce danger ne viendrait que d’une mauvaise compréhension des motivations de l’analyse [60], qu’il assimile à un travail de « linguiste musical [61] » : il ne met nullement en cause ses outils, les présupposés sur la composition qui la sous-tendent ou la compréhension de la composition qu’elle transmet.

Il me semble pourtant possible de voir dans les outils analytiques que sont les méthodologies formalisées de l’analyse ou même la technique du chiffrage ce que je pourrais appeler des sortes de « métaphores éteintes » de principes de composition [62]. Nicolas Donin, dont un important article invitait en 2009 à « analyser l’analyse », dans le sillon duquel se place ma réflexion, y notait : « Il s’agit, pour savoir ce que nous faisons aujourd’hui lorsque nous pratiquons l’analyse musicale, de déplier les strates historiques de pensée analytique sédimentée dans les méthodes et les présupposés que nous mettons en œuvre. » Cette injonction essentielle, je puis à présent la compléter comme suit : ces strates historiques de pensée analytique sédimentée dans les méthodes, ce sont des sortes de « fossilisations » de conceptions de la composition, et de pratiques de la composition. Cette sédimentation continue d’ailleurs sous nos yeux : pour ne prendre qu’un exemple, si les méthodologies utilisées dans AIM perpétuent des conceptions et des pratiques de la composition disons jusqu’à la technique sérielle, la conception processuelle de la forme entre des bornes d’harmonicité et d’inharmonicité (ou de son et de bruit) mise en œuvre par Gérard Grisey a pu devenir un outil de lecture plus ou moins organisé et formalisé, utilisé pour rendre compte de la « cohérence » d’œuvres diverses par-delà les discours des compositeurs [63]. Parallèlement « l’analyse de compositeur » poursuit sa route bien au-delà de sa focalisation sur le signe, l’écriture ou encore la dissociation des paramètres, que Meyer et Nattiez à sa suite voyaient comme un mouvement irrépressible de l’histoire [64], comme le montrent par exemple les travaux dans ce domaine de Helmut Lachenmann (à propos de la structuration des événements sonores chez Beethoven ou Webern [65]) ou Fabien Lévy[66] (à propos notamment de l’articulation cognitive de ce qu’il nomme « surprise » et « surprise de la surprise »). Nul doute que ces conceptions de la composition musicale pourraient se figer elles aussi, à l’avenir, dans des outils qui se voudraient simplement descriptifs.

Le vrai et l’insignifiant

En conclusion de AIM, Nattiez constate que chaque modèle analytique, même les plus formalisés, engage des choix de la part de celui qui analyse, et « est à l’origine de construction distinctes les unes des autres [67] ». Le balayage de l’ensemble de la partition opposé au « piochage », défendu dans les premières pages de l’ouvrage [68] pour valoriser les analyses de niveau neutre, ne vaut donc seulement que parce qu’il a pour but d’aller de la première à la dernière mesure, et de tirer ainsi d’une œuvre des modèles d’organisation formelle à l’aide des signes de la partition [69]. Forcé de constater qu’il n’existe pas d’analyse indépendante des présupposés, des intentions et des choix de son auteur (et donc, j’ajoute, pas de « fonctionnement intrinsèque [70] » de l’œuvre auquel les analyses de niveau neutre donnerait accès, comme il l’affirmait aux premiers temps de son travail), Nattiez se rabat néanmoins sur l’explicitation des procédures, et sur la « mise en série » pour tenter de réussir à « décrire et comprendre l’œuvre d’art », suivant l’injonction de Molino [71], et de créer les conditions d’un savoir cumulatif [72]. Il poursuit : « Peut-on parler de vérité ou de validité de tel ou tel discours musicologique ? La saisie de la musique et des œuvres musicales est toujours fragmentaire [73]. » Le musicologue n’accéderait donc qu’à des « éclats de vérité [74]», ou mieux, construirait, à partir de données brutes, des « intrigues », citant l’historien Paul Veyne. Je traduis : il construirait des conceptions de ce qu’est la composition, des intrigues plus ou moins aberrantes, des analyses plus ou moins fausses par rapport à l’original… « Toute la question, en effet, est de déterminer ce qui peut garantir la validité des intrigues proposées. » Je traduis : les conceptions de ce que peut être la composition présentées par l’analyse sont-elles évaluables ? Comme le rappelle Charles Rosen, en rapportant cette citation à la musicologie, « il est aisé d’inventer des théorèmes qui soient vrais, disent les mathématiciens, il est difficile d’en trouver qui soient intéressants [75] », ce que confirme justement le mathématicien René Thom, cité par Ytzhak Sadaï : « Ce qui limite le vrai, ce n’est pas le faux, c’est l’insignifiant [76]. » Un accord est bien soit majeur, soit mineur, mais répondre à la question « qu’est-ce que c’est ? » par « c’est un accord » dessine un certain territoire, qui a ses limites. « Certes, mais c’est bien plus ; certes mais c’est autre chose » aurait répondu Michaël Levinas (pour ne citer que lui) pour conduire ses élèves à ouvrir d’autres portes de compréhension…

« L’analyse de compositeur » n’a donc pas le monopole de « l’aberration » ou de « l’analyse fausse ». Le « musicologue », de son côté, ne peut se dédouaner en ne prétendant que « rendre compte » et fournir des « exemples ». On comprend bien maintenant ce que cet étiquetage et ces catégorisations ont d’artificiel : le terme même d’ « analyse de compositeur » a tout d’un outil créé pour isoler voire marginaliser une pratique dont on a prétendu se détacher, et créer ainsi une frontière dont j’ai prouvé qu’elle était, sur le fond, inconsistante [77]. L’analyste, quelle que soit sa position, ne peut en effet décrire sans interpréter, sans transmettre face à des modèles une compréhension de ce qu’est la composition, ses moyens, ses outils [78]. Il se trouve donc à la croisée des chemins : si l’outil d’observation n’est pas questionné, s’il est fixe, commun, les implications tirées le seront aussi [79]. Nous tenons bien là une des raisons fondamentales pour laquelle le Conservatoire de Paris n’a que peu assimilé le monde des analyses formalisées : un musicien conscient des enjeux de la création musicale ne peut imaginer que les questions : « Qu’est-ce que c’est ? Quelle compréhension en découle sur ce que peut être la composition ? Que peut-on retenir de ce modèle ? » supposent des réponses certes solides et construites mais connues d’avance. Au Conservatoire, il me semble qu’il ne peut exister de définition a priori de ce qu’est la composition, tout simplement grâce à ceux qui sont en face de nous. Ce sont eux, nos élèves qui, à partir de la compréhension nouvelles des œuvres qui les entourent et l’élection de nouveaux modèles, apporteront par de nouvelles œuvres et de nouvelles analyses des réponses à ces questions dont nous n’avons même pas idée. Voilà pourquoi une démarche analytique qui sait que le discours sur les œuvres ne peut être indépendant des conceptions de la composition qu’il transmet n’est pas au Conservatoire une survivance, mais bien un élément capital de son identité. Proust rappelle dès la troisième page de la Recherche le danger de figer nos outils de pensée: « Peut-être l’immobilité des choses autour de nous leur est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d’autres, par l’immobilité de notre pensée en face d’elles. » Comment l’éviter ? L’analyse peut-elle viser à la fois le « vrai » et le « signifiant » (ou plutôt le « significatif », qui s’opposerait à « l’insignifiant ») ? Pour l’analyse, le « vrai » s’enracine dans l’étude exigeante et fouillée des processus créateurs, qui peut affiner et élargir la compréhension de ce qu’est la composition musicale, par-delà ses formalisations hâtives, académiques, systématiques ou polémiques, et constituer aussi de nouveaux modèles. Le « significatif », quant à lui, échappe aux validations scientifiques : par des propositions suggestives voire audacieuses, par une mobilité de compréhension des modèles, l’analyse peut dépasser des conceptions conformistes, réductrices, simplistes, inadaptées, univoques, datées de ce qu’est la composition, pour conduire l’imaginaire vers de nouvelles manières d’entendre, de penser, de jouer, et donc de nouvelles œuvres. En matière d’art, la force de l’invention, par définition imprévisible, a, plus que toute autre, valeur de vérité.

Pour citer cet article

LACÔTE Thomas, « De l’invention en analyse musicale : repenser « l’analyse de compositeur » au Conservatoire de Paris à l’ombre des écrits de Jean-Jacques Nattiez », Actes de la journée d'études Autour des écrits de Jean-Jacques Nattiez (CNSMDP, 12 novembre 2015), Les Éditions du Conservatoire, 2021, https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/de-linvention-en-analyse-musicale-repenser-lanalyse-de-compositeur-au-conservatoire-de-paris-lombre-des-ecrits-de-jean-jacques-nattiez.

[1] Jean-Jacques Nattiez, Analyses et interprétations de la musique (ci-après AIM), Vrin, 2013, p. 15.

[2] AIM, p. 21.

[3] AIM, p. 11.

[4] AIM, p. 30.

[5] AIM, p. 368.

[6] AIM, p. 39.

[7] AIM, p. 30.

[8] AIM, p. 35.

[9] AIM, p. 27.

[10] AIM, p. 27.

[11] AIM, p. 37. Voir aussi p. 374.

[12] AIM, p. 37. Voir aussi p. 372.

[13] NATTIEZ, Jean-Jacques, Musicologie générale et sémiologie (ci-après MGS), Ch. Bourgois, 1987, p. 54.

[14] AIM, p. 27.

[15] On notera aussi la volonté de Jean-Jacques Nattiez de montrer ce qui pourrait tenir du paradigmatique dans les autres analyses qu’il présente dans l’ouvrage. Il relève par exemple « un esprit intuitivement paradigmatique chez Allen Forte » (AIM, p. 49) et note : « Le concept de paradigme ne fait pas partie de la boîte à outils de Meyer, mais c’est bien à un critère paradigmatique qu’il fait appel ici. » (AIM, p. 74) Il entend également montrer que « toute analyse paradigmatique est une analyse de la forme », et cherche à intégrer à sa démarche certains principes de l’analyse prolongationnelle de Meyer (AIM, p. 131), renforçant la posture surplombante de sa propre méthode. On pourra rappeler que Nicholas Cook remarque de son côté, à propos de l’analyse paradigmatique par Nattiez de Syrinx : « Nattiez’ chart is essentially no more than an unusually sophisticated version of the traditional motivic table used by such analysts as Reti. » (COOK, A guide to musical analysis, Oxford University Press, 1987, p. 165).

[16] Et de celle de Meyer, également proposée par Jean-Jacques Nattiez lui-même.

[17] POPPER, Karl, La connaissance objective, Aubier, 1991.

[18] DELIÈGE, Célestin, « L’analyse post-Schenkerienne : quand et pourquoi ? », in Analyse Musicale, n° 2, p. 12.

[19] MGS, p. 229 ; voir aussi MGS, p. 363.

[20] MGS, p. 229.

[21] MGS, p. 229. Je souligne.

[22] Nattiez, 1983, p. 239-240, cité dans MGS, p. 229.

[23] NATTIEZ, Jean-Jacques, « La relation oblique entre le musicologue et le compositeur », in Quoi ? quand ? comment ? : la recherche musicale, textes réunis et présentés par Tod Machover, C. Bourgois, IRCAM, 1985.

[24] Id., p. 122 et p. 131.

[25] Ibid., p. 123.

[26] Ibid., p. 123.

[27] Ibid., p. 132.

[28] Quelques exemples emblématiques de cette joute peuvent être trouvés dans les actes du premier Congrès de la Société Française d’analyse musicale (Colmar, 1989), rassemblés dans un numéro hors-série de la revue Analyse musicale (juillet 1991), notamment l’intervention de Betsy Jolas : « L’analyse pour quoi faire », reprise dans JOLAS, Betsy, Molto espressivo, textes rassemblés, présentés et annotés par Alban Ramaut, L’Harmattan, 1999, p. 123-132.

[29] CAMPOS, Rémy, « L’analyse musicale en France au XXe siècle », in L’analyse musicale, une pratique et son histoire, Droz, HEM, 2009, p. 351-443.

[30] Campos, p. 413.

[31] Campos, p. 441.

[32] Parmi les sources à faire émerger pour une telle étude, les notes personnelles des professeurs et des élèves paraissent les plus évidentes, auxquelles il ne faudrait pas manquer d’ajouter les enregistrements que ces derniers n’ont pas manqué d’effectuer plus ou moins en cachette depuis déjà plusieurs décennies…

[33] SCHÖNBERG, Arnold, « Du nationalisme en musique », in Le Style et l’Idée, Buchet Chastel, 1977 (1931), p. 139.

[34] « Il n’y a pas de doute que nous ne pouvons jamais échapper à nos antécédents, au poids de l’expérience, à cette “fange que nous traînons derrière nous”, comme dit Sanguineti, et, partant, à une virtualité de choix dans cette rumeur de l’Histoire qui nous accompagne perpétuellement. Et nous pouvons uniquement donner un sens à cette rumeur si nous savons la filtrer, si nous savons prendre nos responsabilités en sélectionnant telle couche ou tel objet – et en cherchant à comprendre quelle combinaison et quel “filtrage” correspond le mieux à nos exigences et à un meilleur rendement de nous-mêmes. » BERIO, Luciano, Entretiens avec Rosana Dalmonte, Contrechamps, 2010.

[35] « Être moderne, n’est-ce pas connaître vraiment ce qu’on ne peut pas recommencer ? » BARTHES, Roland, « De l’œuvre au texte », in Essais critiques IV, Seuil, coll. Points, 1984 (1971), p. 79.

[36] BOULEZ, Pierre, « Prenons garde à la démagogie », entretien avec Richard Millet, Revue des Deux mondes, 2001, p. 33-34.

[37] La première formulation écrite de cette analyse date de 1939 (MESSIAEN, Olivier, « Le rythme chez Igor Strawinsky », La Revue Musicale (no 191), 1939, p. 91-92).

[38] Samuel, 1967, p. 71.

[39] TRCO IV, p. 139.

[40] Campos, 2009, p. 382.

[41] JOLAS, Betsy, D’un opéra de voyage, entretiens avec Bruno Serrou, Cig’art Edition, p. 165-166.

[42] Notes de cours personnelles, cours au CNSMDP, novembre 2003.

[43] On pourrait citer à titre d’exemple de cette démarche la célèbre analyse de Structure IA de Boulez par G. Ligeti, mais aussi son commentaire moins connu de l’introduction du Quatuor des Dissonances de Mozart. (Toutes deux figurent dans G. Ligeti, Neuf essais sur la musique, Contrechamps, 2010.)

[44] Serait-ce là une convention tacite impliquée par la séparation entre classes d’analyse et classes de composition ?

[45] « En un mot, l’analyse du niveau neutre est descriptive. Nous essaierons de montrer dans la dernière partie de cet ouvrage que les analyses poïétiques et esthésiques, elles, sont explicatives. » MGS, p. 55.

[46] MÂCHE, François-Bernard, « Méthode linguistique et musicologie », in Musique en Jeu, n° 5, 1971, p. 91.

[47] Nattiez, « Situation de la sémiologie musicale », in Musique en jeu, n° 5, 1971, p. 3.

[48] Nattiez, La relation oblique…, p. 125.

[49] MGS, p. 215.

[50] MGS, p. 215, AIM, p. 34.

[51] MGS, p. 213.

[52] MGS, p. 214.

[53] Voir aussi MGS, p.183. Cette fois, certains propos de Webern sur l’histoire de la musique polyphonique sont considérés par l’auteur comme un « témoignage factuel sur sa perception » qui fournit « une information capitale sur sa poïétique ». Il faut donc probablement considérer le bref chapitre sur « l’analyse de compositeur » évoqué plus haut (MGS, p. 227-230) comme incomplet au regard de l’ouvrage entier.

[54] MGS, p. 214-215.

[55] Voir par exemple les tentatives de chiffrage d’extraits des opus 16 et 29 de Schönberg par Yvonne Desportes à la fin de son Précis d’analyse harmonique (Heugel, 1948).

[56] Néanmoins c’est bien l’une des leçons que l’entre-deux-guerres a parfois retenu de Debussy, en attendant d’autres lectures plus innovantes.

[57] MGS, p. 223-224.

[58] DELIÈGE, Célestin, « L’analyse post-Schenkerienne : quand et pourquoi ? », in Analyse Musicale, n° 2, p. 13.

[59] Schenker fournit-il alors, et ses successeurs avec lui, un « exemple » ou bien un « modèle » au compositeur ? On voit bien ici ce que la distinction proposée par Nattiez et citée plus haut a d’inopérant.

[60] « La dimension sémiologique du métadiscours musical explique sans doute pourquoi l’analyse ou la théorie descriptive la mieux intentionnée peut être traitée comme un discours normatif, même à son insu ! » MGS, p. 223-224.

[61] Nattiez, « La relation oblique… », p. 125.

[62] J’emprunte ce terme à Christian Accaoui, pour lequel « le terme ‘‘prolifération’’ qu’emploie Boulez est en quelque sorte une métaphore éteinte » de l’idéal organique (ACCAOUI, Christian (dir.), Éléments d’esthétique musicale, Actes Sud-Cité de la musique, p. 490).

[63] Je pense par exemple à l’analyse d’un des Kinderspiel de Lachenmann présentée par Claude Ledoux à sa classe du CNSMDP en 2014.

[64] MGS, p. 183-184. Il fallait pour cela faire du « timbre » un « paramètre » de plus, hypothèse théorique dont des travaux aussi essentiels que ceux de J.C. Risset et H. Dufourt ont montré la faiblesse, et qui n’a pas été validée par une très large pan de la création musicale des 40 dernières années.

[65] LACHENMANN, Helmut, Écrits et entretiens, Contrechamps, p. 109-114.

[66] LEVY, Fabien, Le compositeur, son oreille et ses machines à écrire, Vrin, 2013.

[67] AIM, p. 367.

[68] AIM, p. 27.

[69] Voir MGS, p. 175.

[70] Voir note 47.

[71] AIM, p. 372.

[72] « Si on compare d’abord les analyses existantes, toute nouvelle analyse peut s’appuyer sur ce qui a déjà été écrit à propos de l’œuvre ou du corpus considéré pour tenter d’aller plus loin. » AIM, p. 28.

[73] AIM, p. 370.

[74] AIM, p. 371.

[75] ROSEN, Charles, Aux confins du sens, Seuil, 1998 (1994), p. 89.

[76] THOM, René, Prédire n’est pas expliquer, Eshel, 1991, p. 132 (cité par SADAÏ, Itzhak, « De l’analyse pour l’analyse et du sens de l’intuition », in Musurgia, vol. II, n° 4, 1995).

[77] Il faudrait donc chercher à distinguer, par-delà ces catégories fermées, qui analyse (Est-il un compositeur actif ? L’a-t-il été ? A-t-il été formé à cette pratique ? Dans quel cadre et avec quels outils ? etc.) et à partir de quel positionnement (Compositeur ou non ? Quelles sont ses œuvres, ses corpus de référence ? Quels présupposés sur la composition ses outils sous-tendent-ils ? En quoi son discours entretient-il des liens avec son éventuelle pratique de compositeur ou avec la pratique d’autres compositeurs ? etc.).

[78] Voir COMPAGNON, Antoine, Le démon de la théorie, Seuil, Collection Points, 1998, p. 211, et notamment son commentaire de Stanley Fish à propos des outils de la stylistique : « On ne décrit que ce qu’on a déjà préinterprété. La définition des configurations pertinentes pour la description est donc déjà guidée par une interprétation implicite. »

[79] Sur ce point, voir les conclusions similaires de Fabien Lévy (Le compositeur, ses oreilles… p. 237-238).